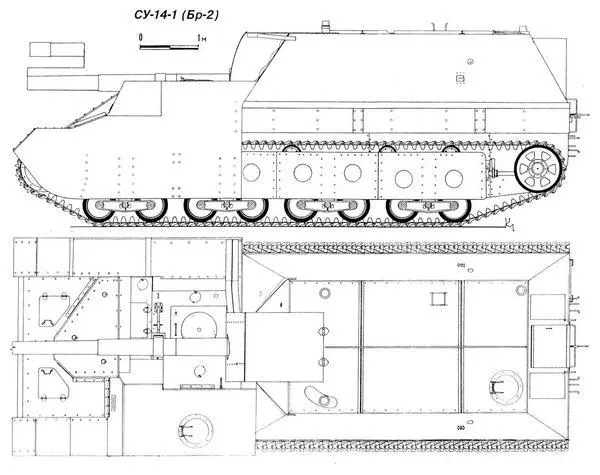

Планом на 1937 год предусматривалось изготовление установочной партии из пяти машин СУ-14-Бр-2 (СУ-14-1 со 152-мм орудием Бр-2), а с 1938 года предполагалось наладить их серийный выпуск. Но после того, как в 1937 году был арестован, а затем расстрелян П.И. Сячентов — главный конструктор СУ-14, — все работы по этим машинам прекратили. Два имевшихся образца были переданы на хранение военному складу № 37 в Москве.

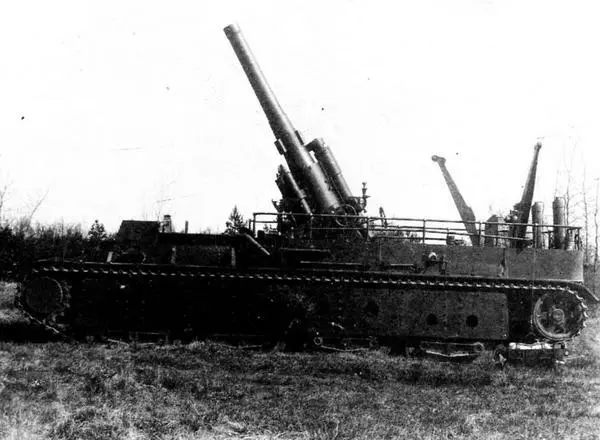

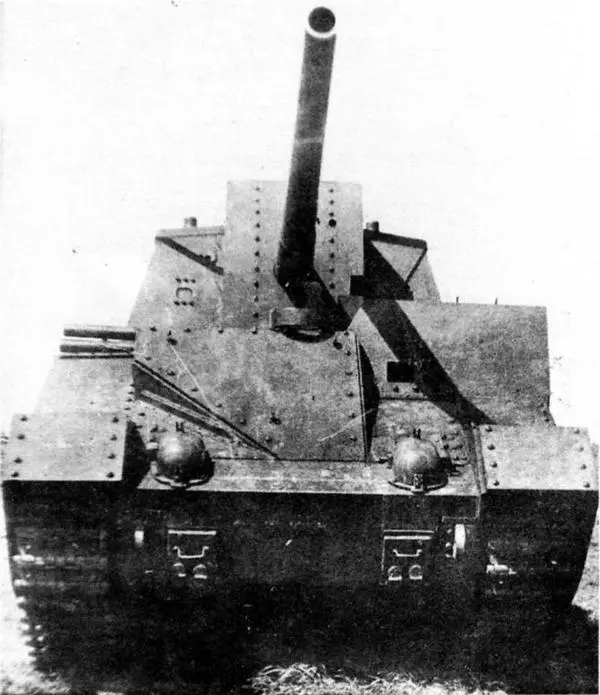

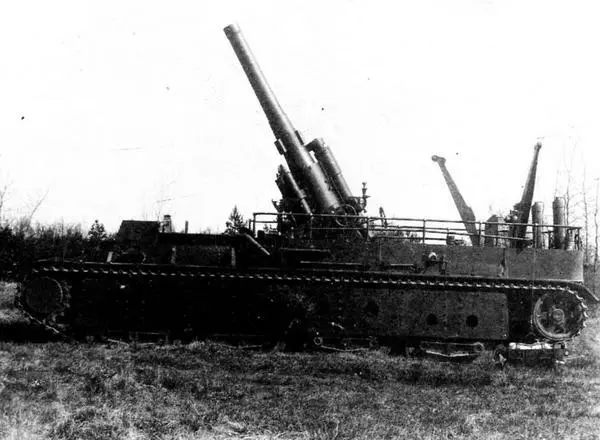

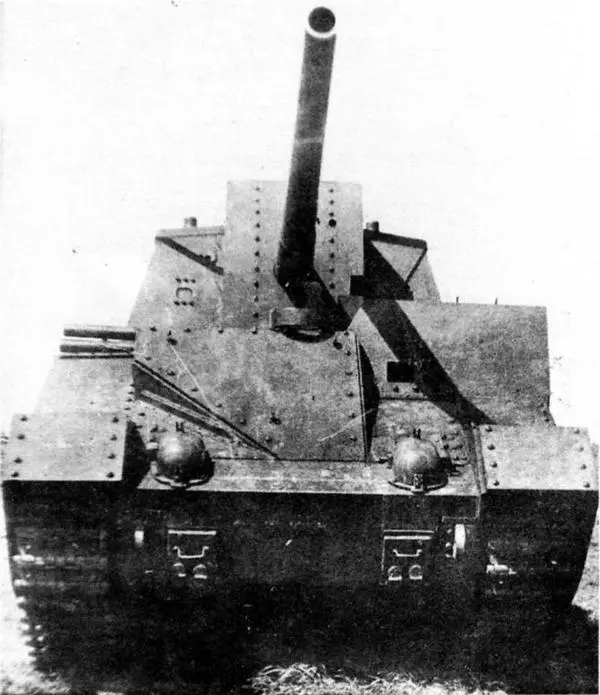

Эталонный образец СУ-14-1 во время испытаний стрельбой на НИАПе. Май 1936 года.

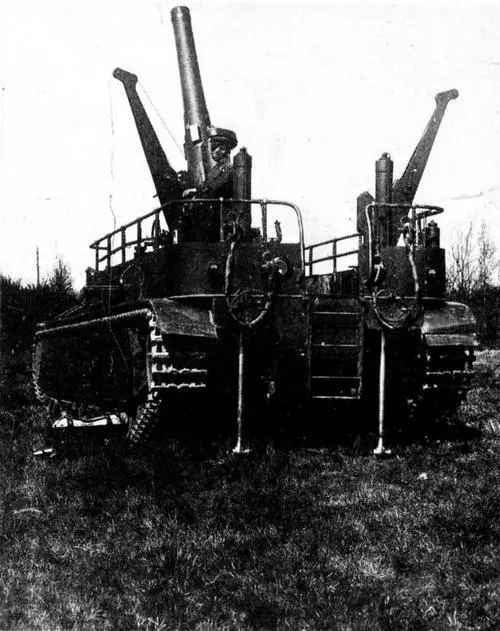

СУ-14-1 перед стрельбой. Домкраты опущены. Краны развёрнуты в положение для подачи боеприпасов.

Об этих самоходках вспомнили в декабре 1939 года при штурме «Линии Маннергейма». Красная Армия, столкнувшись с мощными современными укреплениями, остро ощутила потребность в бронированных артиллерийских установках крупных калибров.

Постановлением Комитета обороны СССР от 17 января 1940 года «О спецзаданиях для нужд Действующей армии» заводу № 185 имени С.М. Кирова (бывший Опытный завод Спецмаштреста) поручалось «отремонтировать и экранировать броневыми листами две СУ-14». Предполагалось, что экранированные самоходки смогут свободно подходить к финским дотам на 1,5–2 км и прямой наводкой расстреливать их.

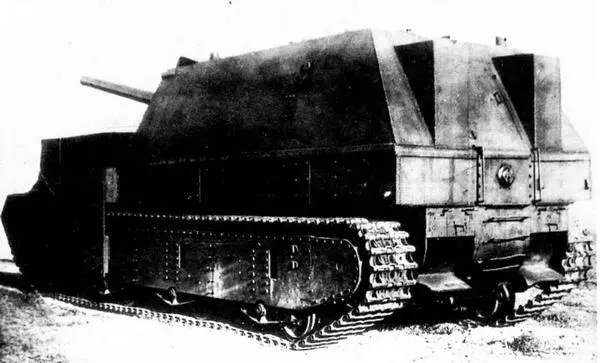

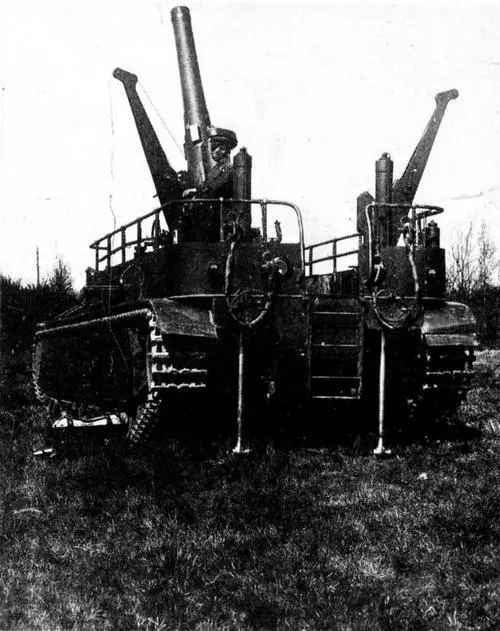

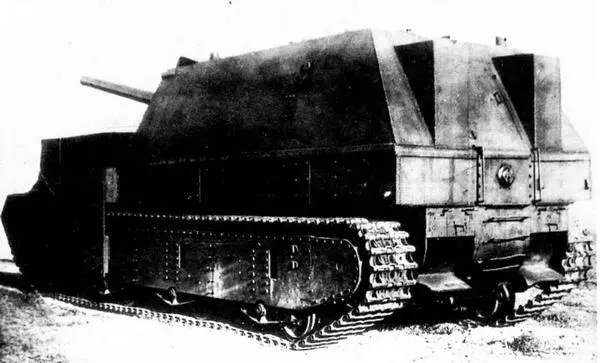

СУ-14-1 с дополнительной бронировкой (эталонный образец с пушкой Бр-2) на НИБТПолигоне осенью 1940 года.

Забронированная СУ-14 (опытная машина с пушкой У-30) во время испытаний в КОВО в июле 1940 года.

В конце января 1940 года машины прибыли из Москвы на завод № 185, но работы по их дополнительному бронированию затянулись — броневые листы с Ижорского завода начали поступать только в конце февраля. Экранировка машин была завершена лишь к 20 марта 1940 года, когда боевые действия уже закончились. Самоходки, получившие дополнительную броню толщиной 30–50 мм, стали весить 64 т. 27 марта машины прошли обкатку протяженностью в 26 км. Отмечалось, что «на 3–4-й передаче скорость не превышает 20–22 км/ч, при движении по целине двигатель работает напряжённо, развороты происходят тяжело». Из-за сильной перегрузки на опытном образце СУ-14 резиновые бандажи опорных катков заменили металлическими.

В апреле 1940 года СУ-14 и СУ-14-1 проходили испытания стрельбой на НИАПе, а в июле в составе группы танков капитана П.Ф. Лебедева испытывались в Киевском Особом военном округе. В сентябре 1940 года обе машины передали на хранение НИБТПолигону. Осенью 1941 года, при подходе немцев к Кубинке, обе самоходки использовались для стрельбы с дальних дистанций.

До сегодняшнего дня в Кубинке сохранилась СУ-14-1, а СУ-14 в 1960-е годы была разрезана на металл.

Плакат 1943 года. В это время в войсках не осталось ни одного Т-35, однако этот ощетинившийся пушками «сухопутный броненосец» продолжал выполнять пропагандистскую функцию, по-прежнему олицетворяя собой мощь Красной Армии.

1. Российский государственный военный архив, ф.31811 Автобронетанковое управление Красной Армии:

оп. 2, д. 533 «Наставление АБТУ РККА. Матчасть, вождение и обслуживание танка Т-35А»;

оп. 2, д. 574 «Ведомость наличия танков по округам на 1.9.1936 г.»;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу