Да, недавно американский профессор индийского происхождения Субрата Рой получил патент на… «летающую тарелку».

Согласно патентной заявке, бескрылый электромагнитный летательный аппарат (БЭЛА) имеет диаметр 15 см, что позволяет взять на борт разве что насекомых.

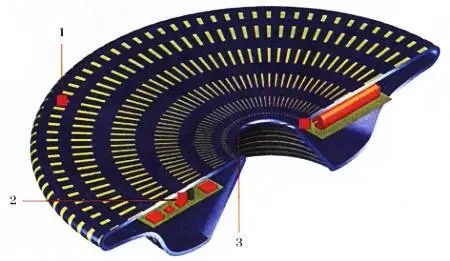

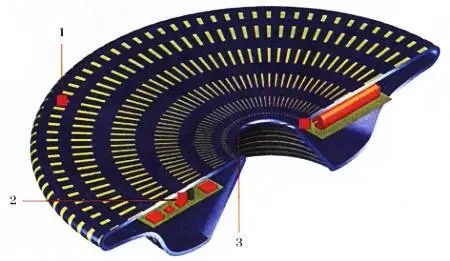

«В основе конструкции БЭЛА лежит принцип диэлектрического барьерного разряда, — объясняет изобретатель. — Суть этого явления в следующем. Если на два электрода подать высокочастотное переменное напряжение, то воздух между ними ионизируется — образуется плазма». Полученную плазму профессор Рой намерен использовать в качестве рабочего тела для своего оригинального двигателя. По всей поверхности «тарелки», выполненной из диэлектрика, равномерно распределены пары электродов, ионизирующие тонкий приповерхностный слой воздуха. При взаимодействии магнитного поля с этой плазмой возникают магнитогидродинамические силы, формирующие в окружающем воздухе некие вихри, которые и создают подъемную силу, удерживая БЭЛА в воздухе. Управляя формированием плазмы с помощью процессора, меняя конфигурацию этих вихрей, можно заставить «тарелку» перемещаться в воздушном пространстве произвольным образом.

Отверстие же посредине служит не только для уменьшения веса конструкции. Зона внутри отверстия наиболее защищена от помех при порывах ветра, и находящиеся там генераторы плазмы смогут быть использованы для стабилизации положения БЭЛА в воздухе, создавая вертикальное ускорение.

Главным препятствием на пути широкого применения БЭЛА изобретатель считает отсутствие достаточно компактных и мощных источников питания. Разместить источник большой мощности на борту 15-сантиметрового БЭЛА пока нереально, так что летать он сможет разве что на привязи, получая энергию с земли по кабель-тросу.

Однако если проект получит развитие, то, по мысли конструктора, в распоряжении человечества окажутся летательные аппараты совершенно нового типа, которые заменят нынешние беспилотные летательные аппараты.

Схема «летающей тарелки» профессора Роя:

1— электроды; 2— блок управления; 3— источник питания.

РАССКАЗЫ О ПРОСТЫХ ВЕЩАХ

Сага о сапогах

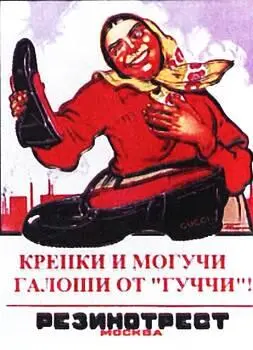

Если думаете, что резиновые сапоги и галоши — исключительно российская обувь, без которой не обойтись при нашем бездорожье, то вы ошибаетесь. Во всем мире резиновая обувь в моде.

Удобная мода

Родословная резиновых сапог берет свое начало в Южной Америке. Испанские конквистадоры с изумлением наблюдали, как дикари опускали ноги в сок каучуконосного дерева гевеи и, подождав, пока на ногах образуется коричневатая пленка, смело отправлялись в путь.

Испанцы привезли идею создания непромокаемой обуви в Европу, но долгое время не могли наладить ее выпуск. Оказалось, что в жару сырой каучук, составляющий основу сока гевеи, растекается, в мороз — трескается. Лишь в первой половине XIX века Чарльз Гудийр изобрел резину, получающуюся при нагревании смеси сырого каучука с серой. Говорят, он случайно уронил кусочек каучука, обсыпанного порошком серы, на раскаленную плиту…

В итоге в 1831 году сначала в Бостоне, а потом и во всем мире на прилавках появились первые галоши, которые надолго стали признаком благополучия и неотъемлемым атрибутом моды.

В России галоши очень любили. И до середины XX века ходили в них много и охотно. Пришел в гости, снял галоши в передней и не разносишь грязь по всему дому. Надевали галоши прямо на обычную обувь. Причем для дам, носящих туфли и ботинки на высоком каблуке, придумали даже специальные ботики с соответствующим углублением под каблук. А зимой не стеснялись надевать галоши и на валенки.

Сейчас мода на резиновые сапоги и галоши переживает второе рождение. Говорят, в них ныне щеголяет даже английская королева, когда в сырую погоду выгуливает своих собак. Да и вообще англичане — любители резиновой обуви. Причем они очень внимательно относятся к ее выбору. Покупая водонепроницаемые сапоги, житель туманного Альбиона обязательно обратит внимание на их цвет. Фермер возьмет скорее всего черную или коричневую обувь, охотник и рыбак — зеленые бахилы, а яхтсмен — желтые или оранжевые полусапожки.

Читать дальше