Сегодня вы можете купить бинокль, оснащенный усилителем яркости. Он позволяет видеть интересные вещи.

Многим приходилось слышать в саду крик совы, но кто ее ночью видел? В городе, это мало кто знает, тоже живут совы, филины и летучие мыши. В общем, бинокль с усилителем яркости — вещь любопытная, но стоит он дорого. Гораздо дешевле собрать из покупных деталей подзорную трубу ночного видения.

Сердцем прибора ночного видения является электронно-оптический преобразователь (ЭОП). В простейшем случае это — стеклянный цилиндр, из которого откачан воздух. На одном из его донышек нанесен светочувствительный слой, служащий катодом, на другой анод — люминофор.

Если создать на светочувствительном слое при помощи линзы действительное изображение, то каждая его точка начнет испускать электроны. Их подхватит напряжение, приложенное к аноду, и они, разогнавшись с большой скоростью, вызовут свечение люминофора и создадут на нем такую же картину, что на катоде, только более яркую.

Сегодня ЭОПы имеют встроенные фотоэлектрические усилители, позволяющие получать четкое изображение, усиленное по яркости в сотни раз.

Современный ЭОП отечественного производства — модель «МИНИ-1» — показан на рис. 1.

Рис. 1

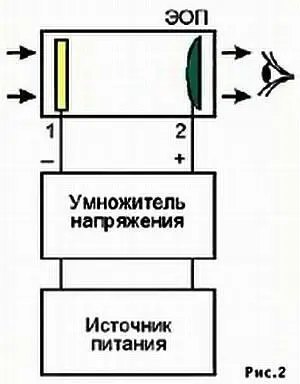

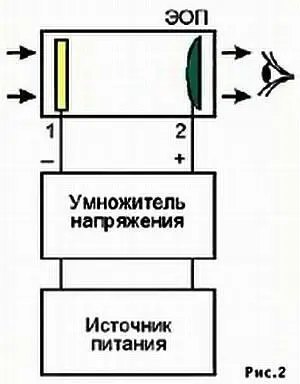

Он имеет металлостеклянный корпус диаметром 18 мм и длиной 32 мм. Со стороны оптического входа находится стеклянная пластинка с напыленным электродом-фотокатодом. Со стороны зрителя расположен анод — стеклянная пластинка с нанесенным на нее слоем люминофора. На электроды подается постоянное напряжение 10…12 кВ, минусом к фотокатоду. ЭОП может комплектоваться источником питания и преобразователем напряжения. Блок-схема такого прибора изображена на рис. 2.

Прибор марки «МИНИ-1» имеет коэффициент усиления по яркости, равный 500, и разрешающую способность, сравнимую с лучшими фотообъективами. Изображение окрашено в желто-зеленые тона.

Для того чтобы взять от прибора максимум возможного, изображение на фотокатоде следует создавать при помощи объектива с высокой светосилой, например, «Гелиос-44».

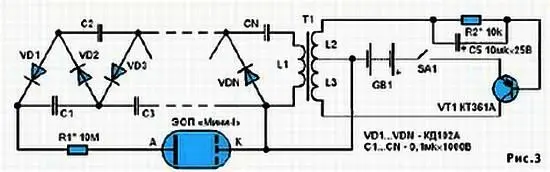

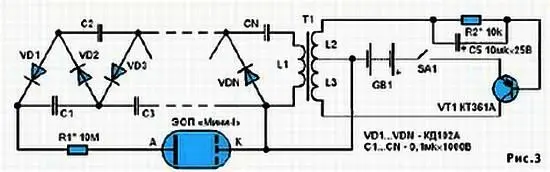

Рассматривать изображение лучше с помощью окуляра от бинокля. Если вам станет доступным ЭОП в комплекте, останется лишь добавить к нему оптическую систему. К одиночному же прибору нужно изготовить еще блок питания (рис. 3).

В нем постоянный ток батареи превращается в переменный, с частотой около 1000 Гц, при помощи однотактного автогенератора на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Повышенное напряжение, возникающее в выходной обмотке L1, может регулироваться подбором сопротивления резистора R2. К этой обмотке присоединен каскадный диодно-емкостный умножитель напряжения на элементах VD1…VDN, C1…CN; ориентировочное число ступеней умножения — 20.

Трансформатор выполнен на Ш-образном ферритовом сердечнике марки М2000НП сечением около 30 мм 2. Обмотки L2 и L3 можно намотать проводом ПЭЛШ0-0,15 по 30 и 35 витков соответственно.

Обмотка L1 содержит 2300 витков провода ПЭЛШО-0,07. Резисторы — типа МЛТ-0.5, конденсаторы умножителя — МБМ, конденсатор С6 типа К50-16. В батарее питания могут работать четыре последовательно соединенных гальванических элемента LR14 или пять дисковых аккумуляторов Д-01 или Д-02.

Если узел питания будет изготовлен заблаговременно, до получения ЭОП, для проверки развиваемого им напряжения следует воспользоваться киловольтметром электростатической системы, который практически не потребляет мощности от испытуемой цепи.

Нужна ли в контуре катушка?

Мы привыкли к тому, что у всякого радиоприемника есть колебательный контур, состоящий из катушки и конденсатора. Изменение параметров одного из этих элементов позволяет настраивать контур в резонанс с частотой принимаемого сигнала.

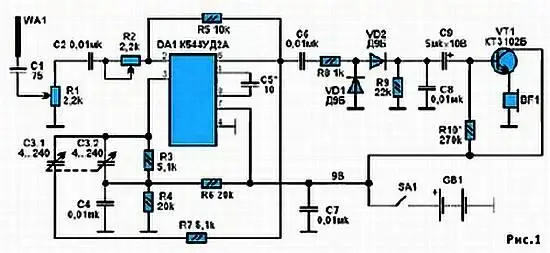

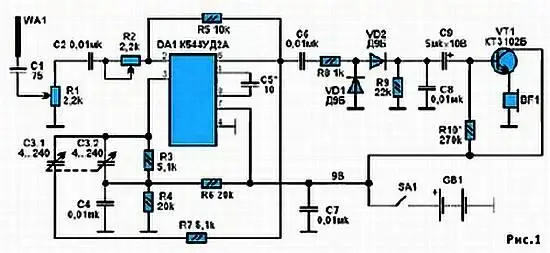

Сегодня функции катушки индуктивности в резонансном контуре способны взять на себя активные фильтры на операционном усилителе и RC-цепочке, собираемые из нескольких готовых элементов. Схема такого радиочастотного тракта приведена на рисунке 1.

Усилительный каскад на операционном усилителе DA1 охвачен обратными связями — отрицательной с делителем напряжения на резисторах R1, R2, R5 и положительной, в которой использован так называемый «мост Вина», куда входят резисторы R6, R7 и блок конденсаторов переменной емкости (КПЕ) С4.

Читать дальше