Сами самолёты «126» и «164», как и их предшественник «120», остались в разряде опытных. Однако старания коллектива Лавочкина не пропали даром. Технические решения, отработанные на этих истребителях, были востребованы при создании будущего Ла-9 или, как его ещё сначала называли, «цельнометаллического Ла-7».

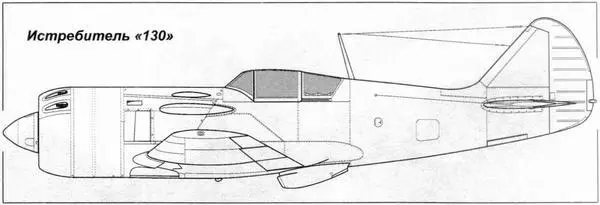

Следующим шагом в развитии семейства поршневых истребителей Лавочкина стал опытный самолёт «130», спроектированный в 1945 г. Будущий Ла-9 ознаменовал собой, прежде всего, переход завода № 21 на цельнометаллическую технологию производства. Деревянные, очень трудоёмкие конструкции уходили в прошлое. При создании самолёта «130» в полной мере использовали опыт, полученный в работе над машинами «120» и «126».

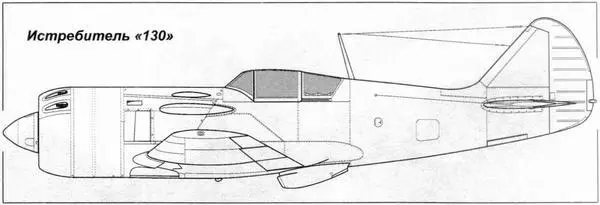

От Ла-7 у истребителя «130» мало что осталось. Прежде всего, новый самолёт был цельнометаллическим, что снизило вес планера. Крыло выполнили однолонжеронным, с работающей на кручение обшивкой. Форма его в плане изменилась, законцовки стали почти прямоугольными. Ламинарный профиль крыла и улучшение сопряжения его с фюзеляжем, достигнутое с помощью новых зализов, способствовали снижению лобового сопротивления. Как и на «126», предкрылки за ненадобностью отсутствовали.

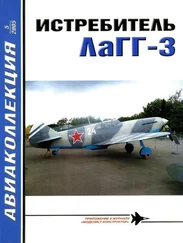

Истребитель «130» на заводских испытаниях, начало 1946 г.

Контуры фюзеляжа выглядели иначе, чем у Ла-7: хвостовую часть сделали короче и уже. Фюзеляж теперь конструктивно состоял из трёх частей: передней фермы-лафета, средней части с кабиной пилота и хвостовой. Средняя часть — полумонокок, задняя — монокок. Кабина получилась просторнее, чем на Ла-7. Её закрывал фонарь с меньшим числом переплётов, что улучшило обзор. На Ла-7 пилоту было порой жарковато. На самолёте «130» температурный режим в кабине сбалансировали благодаря герметизации её и отсека силовой установки, а также регулировке всасывания воздуха, подводящегося в мотор из специального заборника.

Самолёт первоначально проектировался под мотор АШ-83. Ожидалось, что максимальная скорость достигнет 725 км/ч на высоте 7500 м, дальность — 1450 км, а потолок — 10 500 м. С такими данными у этой машины имелись все шансы стать основным истребителем советских ВВС до перехода к реактивной технике. Но в связи с прекращением производства АШ-83 пришлось вернуться к АШ-82ФН. Винт тоже остался прежний — ВИШ-105В-4. Автоматика совместного управления газом и шагом винта отсутствовала.

Цельнометаллическая конструкция планера значительно снизила вес пустого самолёта, что позволило увеличить число бензобаков в крыле до пяти общей ёмкостью 825 л. Это способствовало существенному росту дальности полёта.

Истребитель «130» на государственных испытаниях, лето 1946 г.

Самолёт «130» в НИИ ВВС.

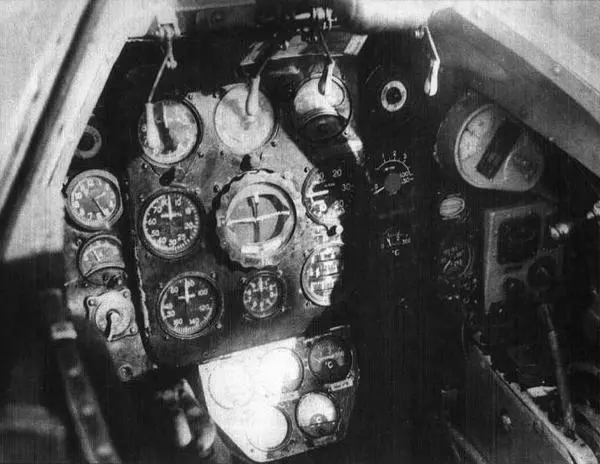

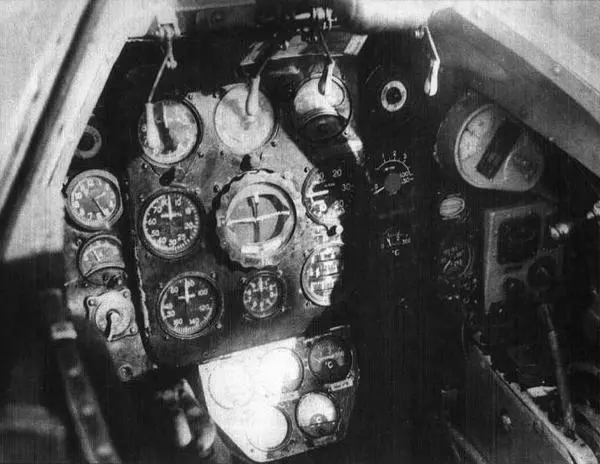

Пилотская кабина самолёта «130».

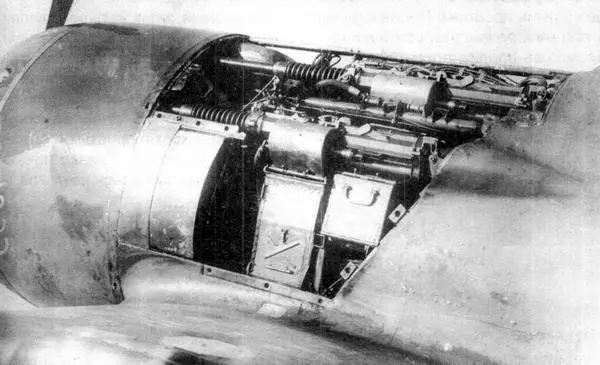

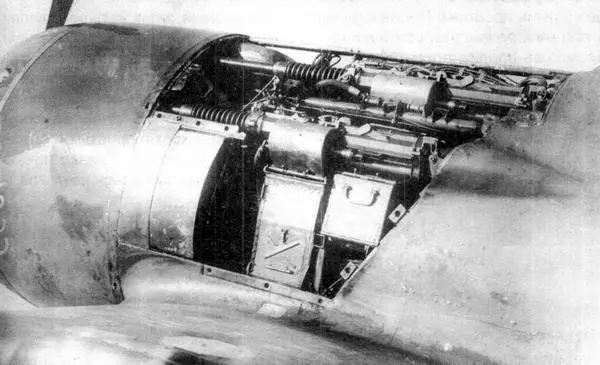

Вооружение истребителя «130» состояло из четырёх 23-мм пушек НС-23 (видны две из них — с левого борта).

Машину вооружили четырьмя синхронными пушками НС-23С с боезапасом 300 патронов. Управление огнём — пневмоэлектрическое, дававшее возможность вести как раздельную стрельбу из двух верхних или двух нижних пушек, так и залповую из всех стволов сразу. У пилота стоял прицел ПБП-1Б. В носке правого полукрыла (в плоскости выпущенной стойки шасси) устанавливался фотопулемёт «Фэйрчайлд» тип 6.

По сравнению с Ла-7 значительно обогатилось приборное оснащение. Например, наконец-то поставили авиагоризонт. В комплектацию истребителя вошли радиополукомпас (его кольцевая рамка размещалась под остеклением фонаря за заголовником кресла пилота) и ответчик системы радиолокационного опознавания СЧ-3.

Первый экземпляр самолёта «130» построили в январе 1946 г. на заводе № 21 в Горьком. В следующем месяце машину перевезли в подмосковные Химки на завод № 301, куда перебазировалось ОКБ С. А. Лавочкина. Заводские испытания, в ходе которых лётчик A. А. Попов выполнил 30 полётов, завершились в мае 1946 г.

Читать дальше