Из сохранившихся документов известно, что Лавочкин испрашивал разрешение наркомата на испытание второго экземпляра И-301 с турбонаддувом, но данных о таких полётах обнаружить не удалось.

Ещё 26 июля 1940 г. Совнарком принял решение о развёртывании серийного производства И-301 на заводе № 23 в Ленинграде. Однако 2 октября поступило указание ограничиться сборкой там только пяти экземпляров для эксплуатационных испытаний.

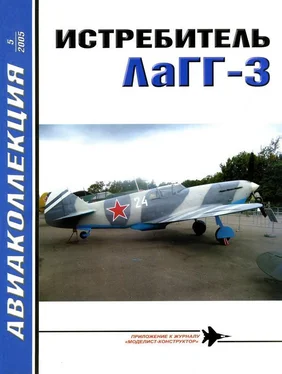

После изменения системы обозначений советских военных самолётов машина стала именоваться ЛаГГ-1. Но уже 23 ноября появился приказ НКАП о выпуске варианта с увеличенной дальностью (с пятью баками) как ЛаГГ-3. И наконец в декабре вышло постановление о производстве этого самолёта сразу несколькими заводами. Лавочкина, Горбунова и Гудкова удостоили Сталинской премии.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МОДИФИКАЦИИ

Согласно приказу НКАП от 9 декабря 1940 г. серийное производство ЛаГГ-3 предполагалось организовать параллельно на пяти предприятиях: первыми должны были его начать заводы № 21 в Горьком (ныне Нижний Новгород), № 31 в Таганроге и № 23 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Гудкова оставили в Химках, назначив главным конструктором ОКБ-301 (там он занялся истребителем Гу-1, повторявшим компоновку американской «Аэрокобры»), Горбунова направили помогать освоению выпуска в Таганрог, а Лавочкина с той же целью — в Ленинград. Но пробыл Лавочкин там недолго, вскоре ему приказали выехать в Горький и возглавить опытное производство на заводе № 21, ставшем головным по выпуску новых истребителей. В декабре 1940 г. Семён Алексеевич прибыл туда с частью коллектива ОКБ-301.

Первым налаживать серийное производство истребителей начал ленинградский завод № 23. На декабрь 1940 г. предприятию запланировали выпуск пяти ЛаГГ-1. Фактически же серийные машины стали покидать заводские цеха в следующем году уже в варианте ЛаГГ-3. Первый самолёт вышел на аэродром в феврале 1941 г. До эвакуации ленинградцы смогли сдать заказчику лишь 65 истребителей.

С января 1941 г. производство ЛаГГ-3 развернулось в Горьком. Параллельно там продолжали строить И-16. ЛаГГ-3 считался цельнодеревянной машиной (при этом лонжероны, носки крыла и некоторые мелкие детали изготавливались из дельта-древесины), исключение составляли металлические каркасы рулей высоты и поворота, обтягивавшиеся перкалем. Из-за этого заводу пришлось несколько перестроить производство. Дело в том, что на ранее выпускавшемся истребителе И-16 (тип 29) 10 % приходилось на деревообработку, а 32 % — на изготовление деталей и агрегатов из алюминиевых сплавов. При освоении ЛаГГ-3 (именовавшемся на предприятии «тип 31») всё было наоборот. Свыше трети объёма производства занимали деревянные узлы, и лишь 12 % — дюралюминиевые.

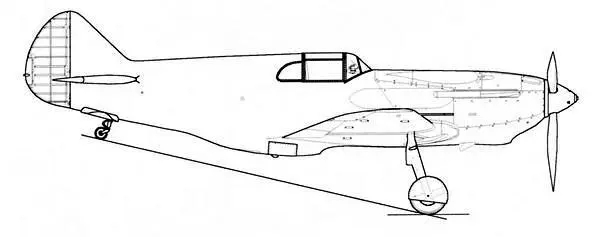

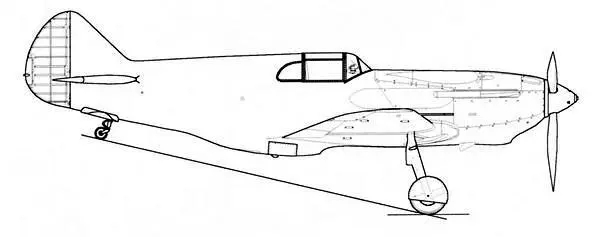

ЛаГГ-3 1-й серии завода № 21.

ЛаГГ-3 одной из первых серий, выпущенных в Горьком. Обратите внимание на отсутствие радиоантенны.

Истребитель ЛаГГ-3 на аэродроме, весна 1941 г.

Первый серийный самолёт, собранный в Горьком, был поднят в воздух 23 января лётчиком Никашиным. На машине выявили столько дефектов, что военную приёмку она прошла только 24 февраля. Один из первых истребителей, изготовленных заводом № 21, использовали для совместных испытаний. Для быстроты их проводили прямо на заводском аэродроме. В начале 1941 г. в Горький выехала бригада НИИ ВВС во главе с ведущим инженером М. И. Таракановским. Ведущим лётчиком был А. И. Никашин. Испытания завершились в апреле. В заключении отчёта отмечалось, что штопор до двух витков с недобранной ручкой и пикирование до приборной скорости 700 км/ч безопасны. Опять рекомендовалось устранить выявленные ранее недостатки. А что мог предложить НИИ, если решение о принятии на вооружение нового истребителя принималось Политбюро!

На первомайском параде 1941 г. в Москве запланировали показ 50 истребителей ЛаГГ-3, однако к 22 апреля в наличии имелось лишь 20, к тому же не лишённых производственных дефектов, самолётов. У них на стоянке самопроизвольно складывались костыли и основные стойки шасси, отказывали тормоза. Причина крылась в подтекании жидкости из гидросистемы. Кончилось тем, что костыли просто законтрили в выпущенном положении. До праздника оставалось чуть больше недели, и промышленность делала всё, вплоть до грубых отклонений от технологии производства, лишь бы эти машины пролетели над Красной площадью. А потом их снова дорабатывали, превращая из парадных в боевые.

Читать дальше