Нападают эти вездесущие лесные обитатели, как правило, на ослабленные и усыхающие деревья. При этом совершенно неважно, что явилось причиной такого ослабления: пожар, уплотнение или переувлажнение почвы, многократное объедание крон гусеницами. В любом из этих случаев деревья утрачивают былые защитные свойства: интенсивность смолотечения при поранениях или повреждениях у них ослабевает, тонкая кора подсыхает. Человек такие деревья может отличить, когда у них уже хорошо заметны внешние проявления неблагополучия: пожелтевшая хвоя, подвядшие листья, сухие ветви или вершинки. Короеды же в этом отношении намного совершеннее нас с вами. Изменения в лесу они определяют намного раньше. И не визуально, а по запаху. Первым признаком угнетения дерева или всего насаждения является изменение его запаха, на что и реагируют жуки. Для этой цели и снабдила их природа отличным аппаратом — усиками, или антеннами, сплошь усеянными микроскопическими структурами, именуемыми сенсиллами. Именно эти сенсиллы и улавливают специфические молекулы «ослабленного леса». На них-то в первую очередь и реагируют самцы и самки, на этот запах и устремляются с непреодолимой силой.

По характеру развития короеды подразделяются на моногамных, у которых наблюдается сожительство одного самца только с одной самкой, и полигамных, у которых самец устраивает настоящий «гарем», состоящий из нескольких самок.

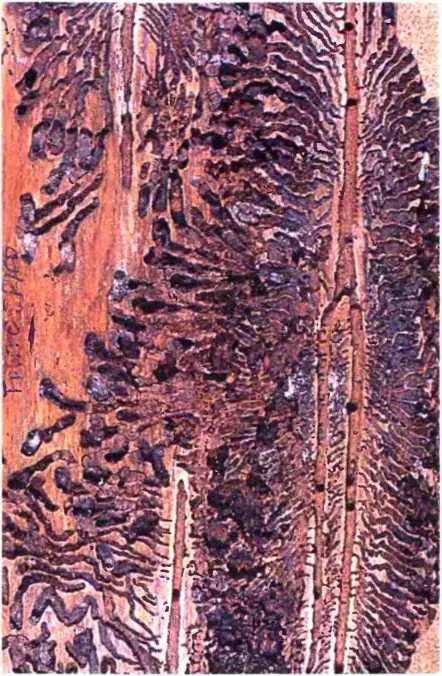

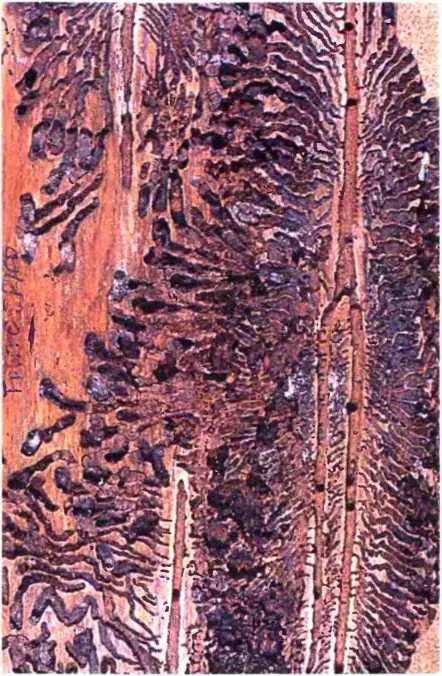

Построение, расположение и величина прокладываемых короедами ходов довольно постоянна для того или иного вида. Проделывая ходы под корой или в древесине, короеды сильно истощают и губят деревья, причиняя тем самым большой вред лесному хозяйству. Вредят они и старым плодовым деревьям. Не зря в XIX в. называли их древесными паразитами.

С неокоренной древесиной короеды легко переносятся из одной страны в другую. Нередко с одного континента на другой. Так, недавно несколько евразийских видов — опасных вредителей хвойных деревьев — были обнаружены в Северной Америке.

Короед-типограф (Ips typographies L.)

Короед-типограф так же известен среди лесоводов, как колорадский жук среди земледельцев. Это один из опаснейших лесных вредителей. Основным кормовым растением типографа является ель. На Кавказе он чаще повреждает сосну. Помимо этого развивается на различных видах пихт, на кедре (кедровой сосне), лиственнице.

Распространение.Типограф распространен по всей Европе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Встречается на Сахалине и Камчатке. За пределами России он обитает на территории Казахстана, Таджикистана, Грузии, Турции, Кореи, Японии и в северной части Китая. Сравнительно недавно его случайно завезли в Северную Америку.

Внешние признаки.Молодые, только что вышедшие из куколок жуки совершенно мягкие; они имеют темно-желтую окраску. Спустя некоторое время покровы их твердеют и основательно темнеют, приобретая темно-коричневый или даже черный цвет. Длина взрослого жука составляет в среднем 4,5 мм.

Всем настоящим короедам, к которым и относится наш герои, свойственна одна морфологическая особенность. Задний конец их тела имеет широкое углубление с зазубренными краями, которые наблюдательные биологи назвали «тачкой». Более точное название было трудно найти. У типографа тачка (будем писать ее без кавычек) имеет по четыре зубца на каждой стороне. Третий сверху, самый большой и толстый, булавовидный, расширен на конце в виде пуговки. Этот признак позволяет отличить типографа от других короедов. Для чего же жуку нужна такая тачка? Об этом мы узнаем чуть позже.

Образ жизни.Весенний лёт жуков начинается с апреля, как только солнце хорошенько прогреет стволы. Для заселения они предпочитают деревья с толстой корой. Но за отсутствием таковых селятся и на молодых деревьях, вплоть до жердняка. Иногда типограф заселяет и пни. Чего он никогда не делает, так это не нападает на сухостойные деревья.

Забота о судьбе будущего потомства возложена у этого вида не только на самок, как то принято у большинства насекомых, но в значительной степени и на самцов. Во время разлёта из мест зимовки именно самцы выбирают кормовые деревья, на которые совершают первоначальные, «пионерные» атаки. При этом определяется пригодность материала для заселения и последующего развития в нем жучиного потомства. Следует напомнить, что в этот период самцам еще неведомо, кто станет матерью их детей.

Читать дальше