Внешне движения ресничек кажутся несложными и напоминают движения весла. Причем в то время, как одни из них уже совершают гребок, другие только заносятся вперед. Согласованная работа всех ресничек — показатель чрезвычайно высокой организации туфельки.

Всем известно, что при гребле для заноса весла вперед его вынимают из воды и переносят в исходное положение по воздуху. Для плавающей в толще воды туфельки такой прием невозможен, поэтому для возвращения реснички в исходное положение инфузории просто изгибают ее примерно пополам и тем самым значительно снижают сопротивление воды.

Как и все инфузории, туфелька обладает сразу двумя ядрами — большим и малым. По-гречески они называются «макронуклеус» и «микронуклеус». Макронуклеус играет исключительно важную роль: он отвечает за все жизненные функции клетки. Задача микронуклеуса — участие в половом процессе.

Кроме обычного поперечного деления, которым размножаются туфельки, у них существует уникальный способ обмена наследственной информацией. При этом две инфузории соединяются цитоплазматическим мостиком в области своих ротовых впадин. Их большое ядро рассасывается, а из малого в результате нескольких сложных делений в итоге образуются две части. Одна из этих частей остается неподвижной, а другая по мостику из цитоплазмы переходит в соседнюю особь. Навстречу ей движется такое же мигрирующее ядро соседа. Мигрирующее ядро одной инфузории сливается с неподвижным ядром другой, и особи расходятся.

Описанный процесс называется конъюгацией, что в переводе с латинского означает «соединение». Он не приводит к увеличению числа особей, но после конъюгации не остается и прежних инфузорий. Каждая из них утрачивает половину своего наследственного материала, но взамен получает столько же генов от другой особи. Подобные самообновления и перераспределения ядерного материала у других животных не известны.

Пресноводные инфузории трубачи образуют семейство Трубачи, а внутри семейства — род Трубач, или, по-латыни, Stentor. В древнегреческих мифах описывается глашатай по имени Стентор, чей голос не могли заглушить даже 50 мужчин. Именно такие люди требовались для оглашения царских указов на многолюдных городских площадях.

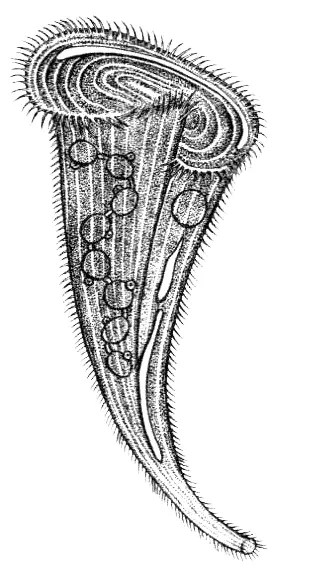

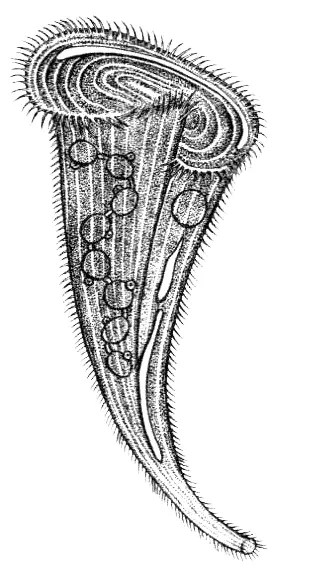

Тело этой крупной инфузории соответствует названию — оно похоже на рупор или трубу старинного граммофона. У некоторых видов трубачей тело еще и окрашено. Так, у трубача голубого оно синего цвета, а у трубача зеленого — зеленоватого.

Стенторы — это и плавающие, и сидячие инфузории. Их нижняя часть вытянута в сократимый стебелек, который при помощи выделяемой слизи прикрепляет инфузорию к какому-либо подводному предмету. При опасности стебелек трубача сокращается, и все тело сжимается. Поскольку от скорости сжатия часто зависит жизнь животного, сокращение стебелька происходит чрезвычайно быстро: трубач сокращается на треть своей длины всего за тысячные доли секунды! А вот возвращение в исходное состояние происходит во много раз медленнее, для этого инфузории требуется целых 10 секунд.

Плавает трубач медленно, причем в нарушение законов механики — расширенным концом тела вперед. Зато, двигаясь таким образом, он уподобляется сачку и успешнее захватывает добычу. Добычей этой инфузории становятся планктонные водоросли и мелкие простейшие.

С точки зрения систематики простейших трубачи принадлежат к отряду Разноресничные инфузории. Они и их ближайшие родственники действительно имеют на своем теле два разных типа ресничек — короткие и длинные. Короткие реснички более или менее равномерно покрывают все тело инфузорий. Эти реснички образуют собой продольные ряды и нужны для плавания. Длинные же реснички размещаются вблизи рта трубача и тесно прилегают друг к другу. Они служат для создания направленного тока воды к ротовому отверстию. Кроме разницы в длине, существенного различия между ресничками нет. Устроены и работают они одинаково.

Характерной особенностью внутреннего строения трубача является большое ядро — макронуклеус. Оно очень похоже на ниточку бус и состоит из округлых образований, связанных между собой тонкими перемычками-стебельками. Маленьких ядер-микронуклеусов у стентора несколько, но они значительно меньше «бусинок» макронуклеуса.

Читать дальше

![Брайан Херберт - Песчаные черви Дюны [litres]](/books/430483/brajan-herbert-peschanye-chervi-dyuny-litres-thumb.webp)