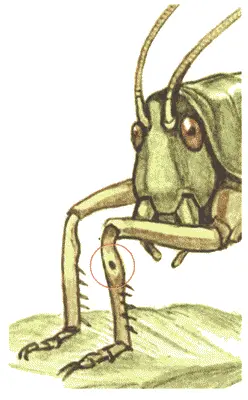

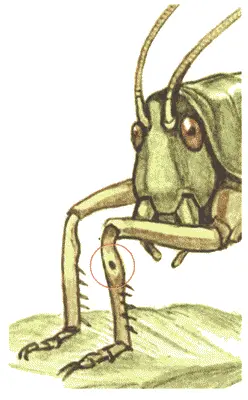

«Ушки» в передних ногах кузнечика

В этом доме у кузнечиков природою накрыт и стол для еды, на котором они находят сочные плоды, зерна и разных мелких насекомых. Твердость некоторых из них кузнечику не помеха — у него есть мощный, называемый жевательным, желудок с острыми хитиновыми, как и наружный панцирь, зубами. Но самое изысканное его блюдо — тли, полные сахаристого «сиропа», который они забирают из соков, поднимающихся по клеточным сосудам растений от их корней из глубоких слоев почвы. В погоне за влагой, чтобы не высохнуть, тли в избытке насасывают сахар, который и выделяют затем в виде так называемой пади, или медвяной росы. От нее листья иногда блестят как лакированные, привлекая даже пчел. Неизвестно, питаются ли кузнечики ее капельками, подобно муравьям, охраняющим тлей. Но они, несомненно, наслаждаются, как сказал М. В. Ломоносов, этой росой.

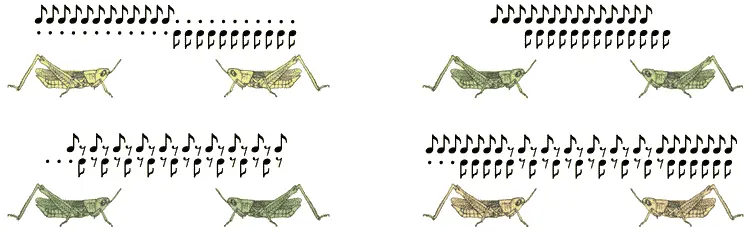

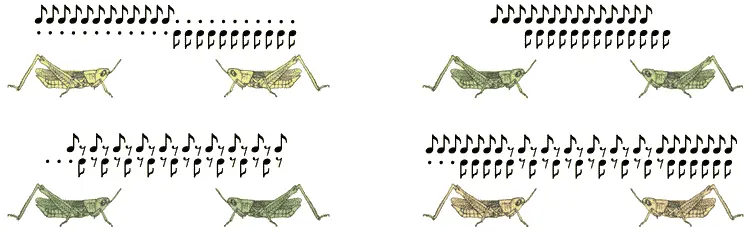

Песенные дуэты самцов кузнечиков четырех разных видов

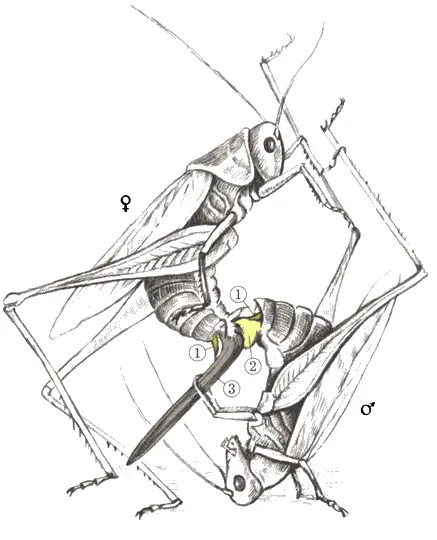

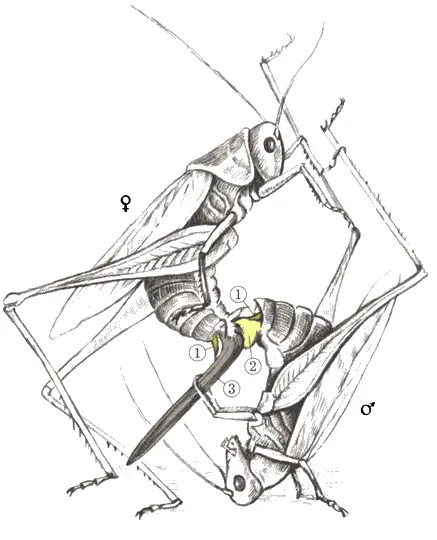

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА начинается со свадьбы, которая проходит на высоте под несмолкающий хорал и очень деликатно. Самец с помощью особых хвостиков на конце тела, так называемых церок, прикрепляет к брюшку самки выделяемый им флакончик, несущий сперму (сперматофор). Жуя и поначалу изминая ее, а заодно и флакон, самка оплодотворяет как бы сама себя. А самец (его зоологический значок, как и у всех животных, — щит и копье Марса, ♂) вновь начинает призывную песню на соседней ветке. И поет он при этом так, чтобы не путать мелодию с пением соседей. Лишь временами сливаются их голоса (четыре типа дуэтов самцов разных видов показаны на рисунке нотными знаками).

Самец прикрепляет сперматофор к брюшку самки. 1 — церки; 2 — сперматофор; 3 — яйцеклад

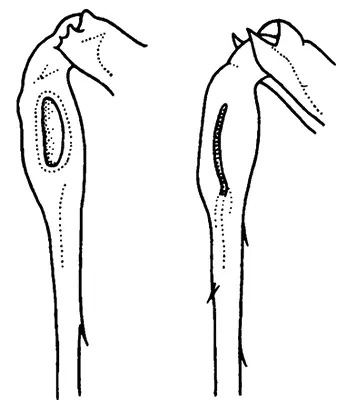

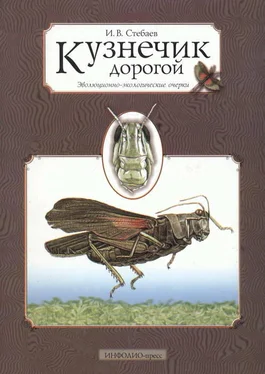

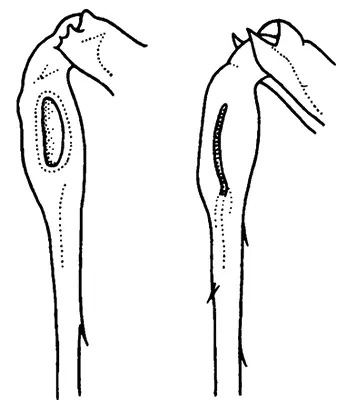

Самка же (ее знак — зеркало Венеры, ♀) отправляется в обратный путь к земле. Здесь она пускает в дело доселе бездействовавшие остатки двух пар брюшных ножек — на восьмом и девятом члениках тела. В большем числе они есть только у гусениц (личинок бабочек) и у тех насекомых, что сохранили их от общих далеких предков — многоножек. У кузнечиков они представляют собой яйцеклад, состоящий как бы из ножен и сабли. Он хорошо виден на рисунке, изображающем серого кузнечика. Сабля с большим усилием всаживается в почву, в которую по одному откладываются яички. Яички крупные, богатые желтком. Большая часть развития потомка проходит в них. Происходит это благодаря тому, что самка почти не тратила энергии на пение и значительную ее часть поместила в яички. Нимфа выходит из яичка уже очень похожая на имаго. Такой путь развития у насекомых получил название неполного превращения, так как в нем нет настоящей червовидной личинки или тем более куколки, как это бывает, например, у бабочек.

У бабочек и у многих других насекомых, начиная с жуков, когда-то давно, не менее чем 320 млн. лет тому назад, произошла, так сказать, «перспективная» катастрофа их эмбрионального (зародышевого) развития в яйце, или ДЕЗЭМБРИОНИЗАЦИЯ. Возможно, она была вызвана тем, что насекомые потребляли биологически активные вещества, которыми растения начали от них защищаться. Зародыши стали выходить из яиц все менее развитыми, все менее жизнеспособными, но все более похожими на своих отдаленных эволюционных предков, вплоть до червеобразных — таковы, например, гусеницы. Можно предположить, что именно поэтому такие зародыши не погибали, а начинали сами питаться листьями и накапливать в своем теле жир. Он пригодился вместо утерянного яйцевого желтка. Это давало возможность напитавшейся гусенице и ей подобным личинкам вновь впадатпь в покой для внутренних превращений и становиться куколкой, то есть как бы вторым покоящимся яйцом. В куколке зачатки, предназначенные для образования органов взрослого насекомого, начинали развиваться заново, причем ткани самой гусеницы как бы растворялись, идя на построение органов имаго. Так через разрушение жизни первого этапа стала регулярно появляться новая жизнь, скоро вылетающая из куколки (как из второго яйца в развитии одного организма) в виде жуков, бабочек, мух и других насекомых, имеющих такое не простое и до сих пор во многом загадочное полное превращение, или МЕТАМОРФОЗ.

Читать дальше

![Игорь Болгарин - Обратной дороги нет [сборник]](/books/388443/igor-bolgarin-obratnoj-dorogi-net-sbornik-thumb.webp)