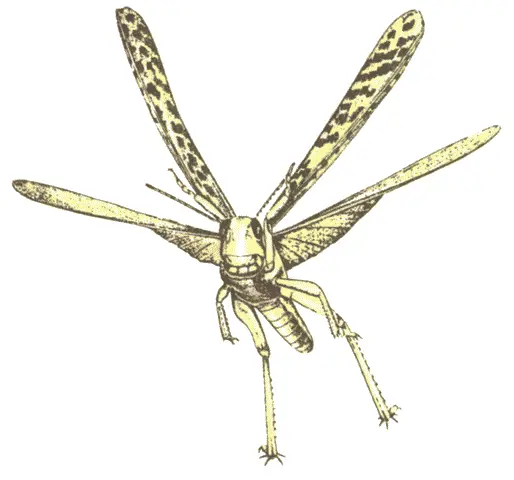

Некоторые перелетные стайные виды могут таким образом, правда с посадками, добираться, например, от Астрахани до Воронежа. Такова крупная перелетная саранча (Locusta migratoria L.), а также пустынная стадная саранча (Schistocerca gregaria Forsk.), летающая из Северной Африки через Красное море и Персидский залив до Туркмении, а иногда через Атлантику — в Америку. Однако такие дальние перелеты обычно связаны с чрезвычайными ситуациями перенаселения и недостатка пищи на родине.

Стоит заметить, что появление в печати сведений о гигантском объеме (6000 кубических километров), весе и химическом составе биомассы одной из таких перелетевших через Красное море стай и привело создателя учения о биосфере В. И. Вернадского к мысли о живом веществе как целом, производящем огромную работу по концентрации и переносу химических соединений. Он подсчитал, например, что содержание только меди и свинца в биомассе такой стаи превышало мировую добычу этих металлов за 100 лет.

Взлет саранчи

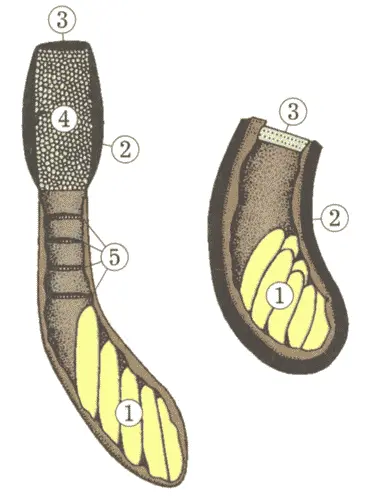

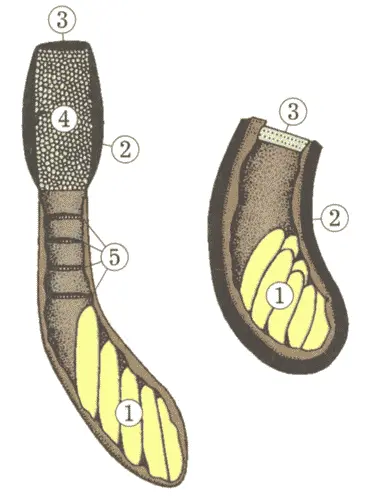

Яйцевые кубышки саранчовых с пробками: слева — у мароккской саранчи; справа — у видов Средней полосы. 1 — яйца; 2 — землистые стенки; 3 — крышечки; 4 — пенистая масса; 5 — пленчатые перегородки

Стадность саранчовых, отдаленно напоминающая общественность их дальних родственников термитов, связана, как и у термитов, с откладкой яиц. Дело в том, что самка саранчовых, так же как у кузнечика, «награждается» сперматофором самца. Он глубоко погружается в ее тело, причем в этом могут усердствовать сразу несколько самцов. Чаще самка откладывает яйца не во влажную и мягкую, как это делают кузнечики, а в сухую и твердую почву, раздвигая ее короткими пильчатыми створками яйцеклада. Яйцеклады у саранчовых такие же как у тетрикса (вернемся к рисунку на странице 34), но только они больше похожи на консервные ножи. При углублении в почву кольца брюшка выдвигаются как колечки подзорной трубы, и происходит откладка яиц.

Так как самке трудно «пробуриться» на большую глубину, где почва повлажнее, она старается в один присест отложить яиц побольше. При этом она выделяет особую слизь, которая, смешиваясь с суглинком, образует нечто вроде глиняной кубышки, внутри которой и лежит целая пачка яиц, к тому же закупоренная сложными пористыми пробками. Более того, сооружая кубышку-инкубатор, самки некоторых видов, склонных к стадности, выделяют в воздух особые летучие вещества. Они воспринимаются другими самками как сигнал «здесь можно бурить почву», и те спешат отложить свои кубышки рядом. В результате при' выходе из яиц нимфы саранчовых образуют внушительные толпы.

В то же время такие запасы крупных яиц очень соблазнительны для паразитов. Таковы, например, жуки-нарывники (Meloidae). Питаясь яйцами саранчовых, их личинки заканчивают на глубине свое развитие, и созревшие насекомые выходят из земли, чтобы подкормиться на цветах. Жук-нарывник так броско окрашен, что этим уже издалека говорит птицам «не трогай меня». Название этого жука оправдано, так как его гемолимфа ядовита — причем и для нашей кожи.

Меж тем в местах массового выплода некоторых видов саранчовых зеленой пищи часто не хватает. И тогда у них без всякой внутривидовой борьбы за существование начинает проявляться ЭФФЕКТ ГРУППЫ — пример согласованного общего питания, способствующего общественному спасению, в том числе и потомков. В случае эффекта группы у саранчовых начинается преображение нимф. Они теперь не только держатся бок о бок, но и «маршируют» в одном направлении так называемыми кулигами, или кучками. Вслед за этим они меняют свою форму и окраску на необычные для них. Интересно, что для этого им необходимо много двигаться, часто видеть и касаться друг друга.

Ученым удавалось превратить в стадную фазу даже единичное насекомое: для этого его заставляли идти в беличьем колесе, стремясь добрести к окошечку света, от которого колесо его все время откатывало. Однако позже было выяснено, что насекомым для такого преображения нужно еще и дышать общей атмосферой.

Эффект группы известен и у некоторых других насекомых — например, у сибирского шелкопряда, гусеницы которого специально сползаются к одному месту и в окружении собратьев по виду заканчивают свое индивидуальное развитие до бабочек. Кроме насекомых, эффект группы у других наземных животных не обнаружен. Зато широко распространен внутривидовой общественный, или ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СТРЕСС — нарушение физиологических регуляций организма (что особенно характерно для грызунов), заканчивающееся даже взаимоистреблением самцов и уничтожением самками собственного потомства. [10] См., например, в книге зоолога и эколога И. А. Шилова «Эколого-физиологические основы популяционных отношений у животных» (М.: МГУ, 1977).

Читать дальше

![Игорь Болгарин - Обратной дороги нет [сборник]](/books/388443/igor-bolgarin-obratnoj-dorogi-net-sbornik-thumb.webp)