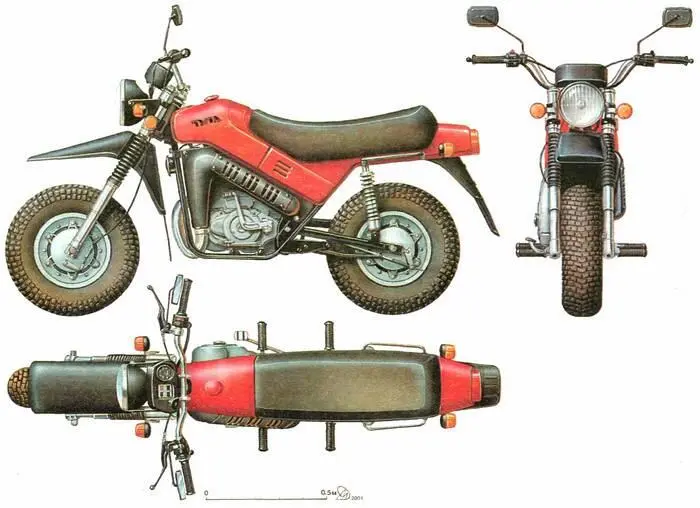

СТРАСТИ ПО ТУЛЬСКОМУ МОТОЦИКЛУ

Не столь уж многие города России символизируют своими названиями высший класс изготавливаемой в них продукции. Тула в этом смысле — на одном из первых мест. Если Вы слышите словосочетания: «тульский самовар», «тульский баян», «тульский мотороллер», то можете не сомневаться, что речь идет о высококачественных изделиях, обладать которыми полезно, приятно, а нередко и престижно. Чтобы товар назвали «тульским», понимая под этим «высококачественный», требовался многолетний труд зачастую нескольких поколений выдающихся мастеров своего дела.

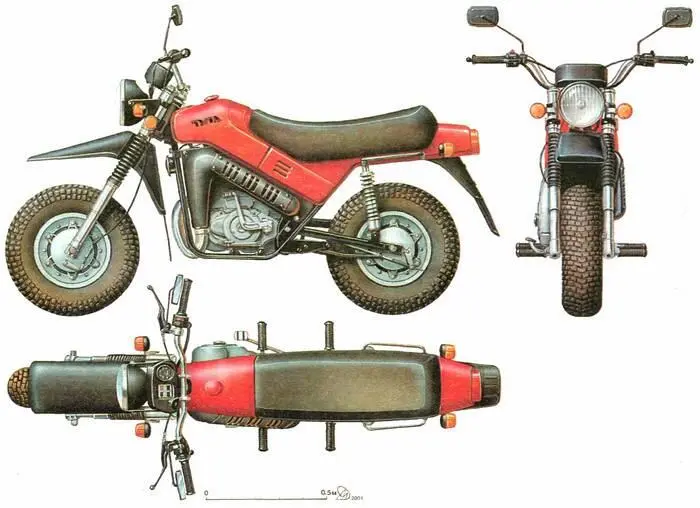

Но далеко не всегда замечательному произведению дерзкой мысли и умелых рук, даже увенчанному «городской» маркой, суждено получить широкое признание в народе. Многие ли знают о мотоцикле «Тула»? На нем и его различных модификациях одержано немало спортивных побед, стоит он совсем недорого, хорош в эксплуатации. Машины из его установочной партии выдержали самые строгие испытания. Однако из-за неблагоприятной экономической ситуации этот байк выпускают лишь мелкими сериями. Что же это за таинственный мотоцикл? Впрочем, по порядку…

19 июня 1956 г. вышло постановление Совета Министров СССР за № 825 об организации на Тульском машиностроительном и Вятскополянском механическом заводах (ТМЗ и ВПМЗ) выпуска мотороллеров. Спустя два квартала туляки изготовили пять опытных образцов, а 27 апреля 1957 г. с первого на ТМЗ конвейера мототехники сошла головная серийная машина марки Т-200. До конца года сделали почти 1000 экз. «двухсоток» и одновременно с ними изготовили первую партию — всего-то 99 экз. 3-колесного грузового мотороллера с бортовым кузовом, названного «Муравей» (см. «ТМ», № 8 за 1999 г.). С того времени и по сей день в Туле изготавливают обе эти модели.

По мере выпуска и наращивания объемов производства тульских мотороллеров специалистам по сбыту транспортных средств открылась своеобразная картина спроса на изделия Тулмашзавода. Так, легковые скутеры Т-200, а позже и Т-200М, пользовались гораздо большим спросом в городах, а грузовые, в особенности с бортовым кузовом, — в сельской местности. Изучение запросов, потребностей и пожеланий водителей мототехники в глубинке выявило следующее. Многим хотелось, чтобы «Муравей» обладал более высокой проходимостью при езде по раскисшим дорогам и даже бездорожью — посевным площадям, садово-огородным участкам, накатанным в поле колеям. Люди надеялись, что когда-нибудь в Туле освоят выпуск мотоцикла, обладающего гораздо более высокой проходимостью в сравнении с известными тогда «ирбитами», «ижами», «ковровцами» и «макаками».

Анализ потребительского спроса, обобщенный главным конструктором Тулмашзавода В. М. Пудовеевым, показал, что целесообразнее, с одной стороны, усовершенствовать 3-колесный мотороллер таким образом, чтобы на него можно было бы устанавливать широкие шины, а с другой — создать оригинальный мотоцикл, способный ездить по сельхозугодьям при любой погоде. И что же? А то, что производственная программа ТМЗ предусматривала лишь наращивание выпуска запланированной продукции, и возможности освоения новых ее видов были крайне ограничены. Изготовление же новых моделей требовало больших усилий. Требовался, как говорят в народе, закоперщик, и он нашелся. Им оказался конструктор из КБ спортивных мотороллеров Тулмашзавода Е. Д. Власов. Вот что вспоминает о том времени Евгений Дмитриевич: «Имея опыт участия в различных мотоциклетных состязаниях, я понимал, что сельскому мотолюбителю больше всего понравится устойчивый мотоцикл с низким центром тяжести, на возможно более широких шинах низкого давления, способный долгое время ехать на низших передачах без перегрева хорошо приспосабливающегося принудительно охлаждаемого двигателя, в котором использовался бы низкооктановый бензин. С этой идеей я неоднократно выступал на заседаниях техсовета, обращался к руководству завода, беседовал с коллегами. Но мое предложение долгое время не принимали всерьез. Первым меня поддержал А. В. Лотоцкий еще в 1964 г. С того времени началась работа над первым тульским мотоциклом».

Приступая к столь непростому делу, конструкторы решили существенно усовершенствовать двигатель. В то время за рубежом уже использовали впускные лепестковые клапаны, а в выпускной системе мотора — резонатор, позволявший улучшить наполнение цилиндров и впервые примененный инженером из ГДР Циммерманом. Эти технические решения обещали без форсирования двигателя, за счет повышения степени сжатия и увеличения частоты вращения коленвала заметно повысить мощность, стабилизировать работу на средних и малых оборотах, улучшить приспособляемость машины к сложным дорожным условиям. Отработкой клапана-гомонизатора на впуске и оптимизацией характеристик мотора занимались А. А. Плешаков и А. И. Балахтар под руководством начальника КБ Е. И. Гололобова. Проектировали же новый мотоцикл В. В. Белов, Е. Д. Власов, И. Г. Лерман и др. — при творческом участии главного конструктора В. И. Пудовеева.

Читать дальше