Уже после войны для Як-3 было сделано крыло с дюралевой обшивкой, но серийно этот самолет не строился. Однако металлическое крыло Як-3 вскоре нашло применение на учебно-тренировочном Як-11 и на реактивном Як-15. Точно также на этих самолетах на металлические были заменены деревянные киль и стабилизатор Як-3. На всех истребителях Яковлева для оперения использовался профиль RAF-30.

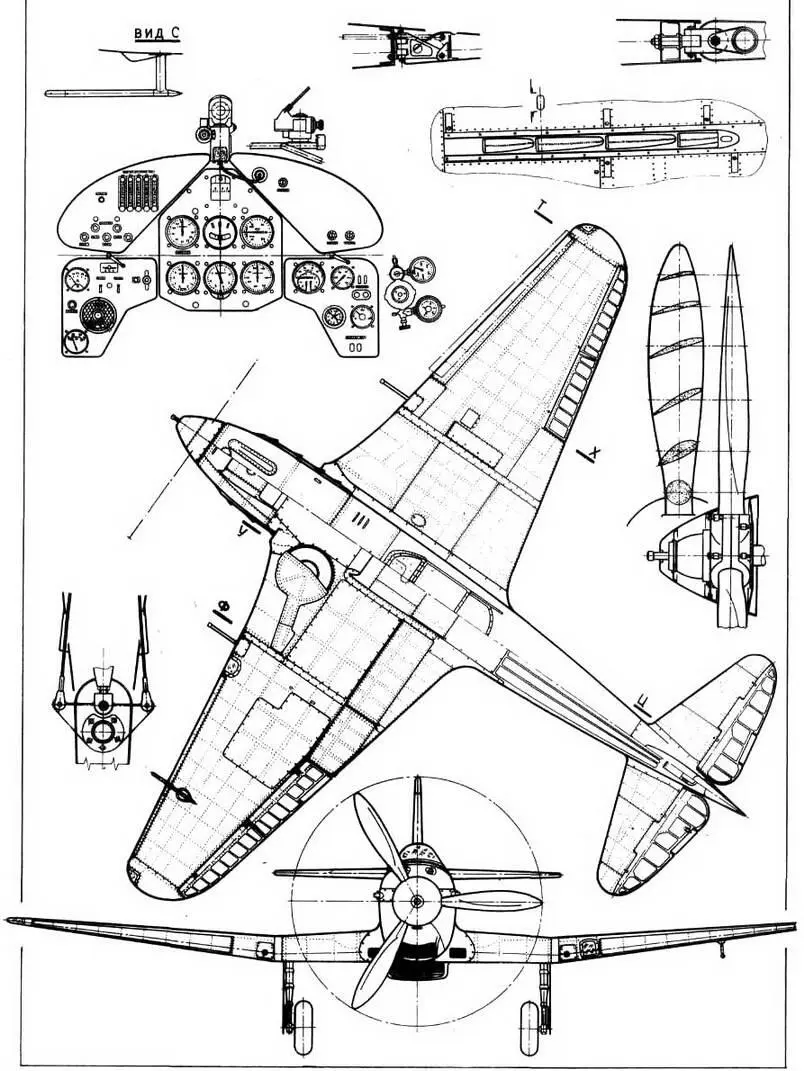

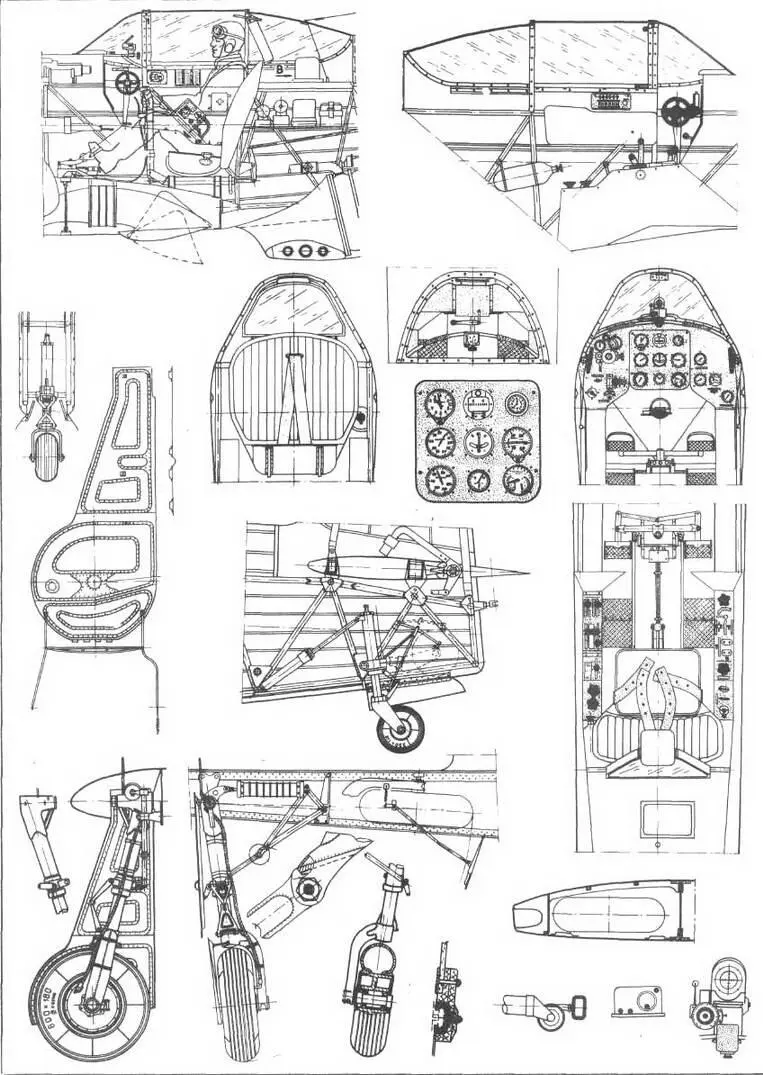

Силовая установка истребителя состояла из мотора ВК-105ПФ2 мощностью 1290 л. с. с воздушным винтом автоматически изменяемого шага ВИШ-105СВ-01. Бензобаки, как на всех истребителях Яковлева, размещались в крыле, их общий объем составлял 370 литров. Водяной радиатор установили за кабиной пилота.

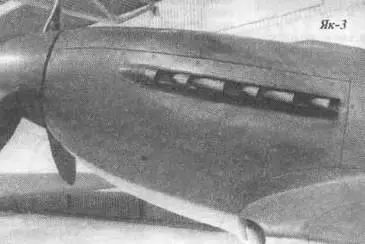

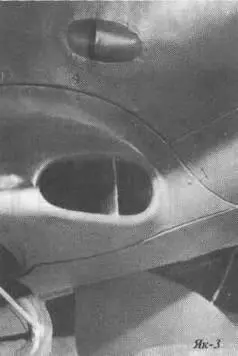

Особенность установки водяного радиатора на Як-3 заключалась в том, что он был глубоко «утоплен» в фюзеляж, а канал подвода воздуха к радиатору резко расширялся. Это приводило кумень-шению скорости воздушного потока, обдувающего радиатор. В результате эффективность охлаждения повышалась, а аэродинамическое сопротивление самого радиатора, как и его наружного обтекателя существенно снижалось. Тот же принцип использовался и при компоновке маслорадиаторов.

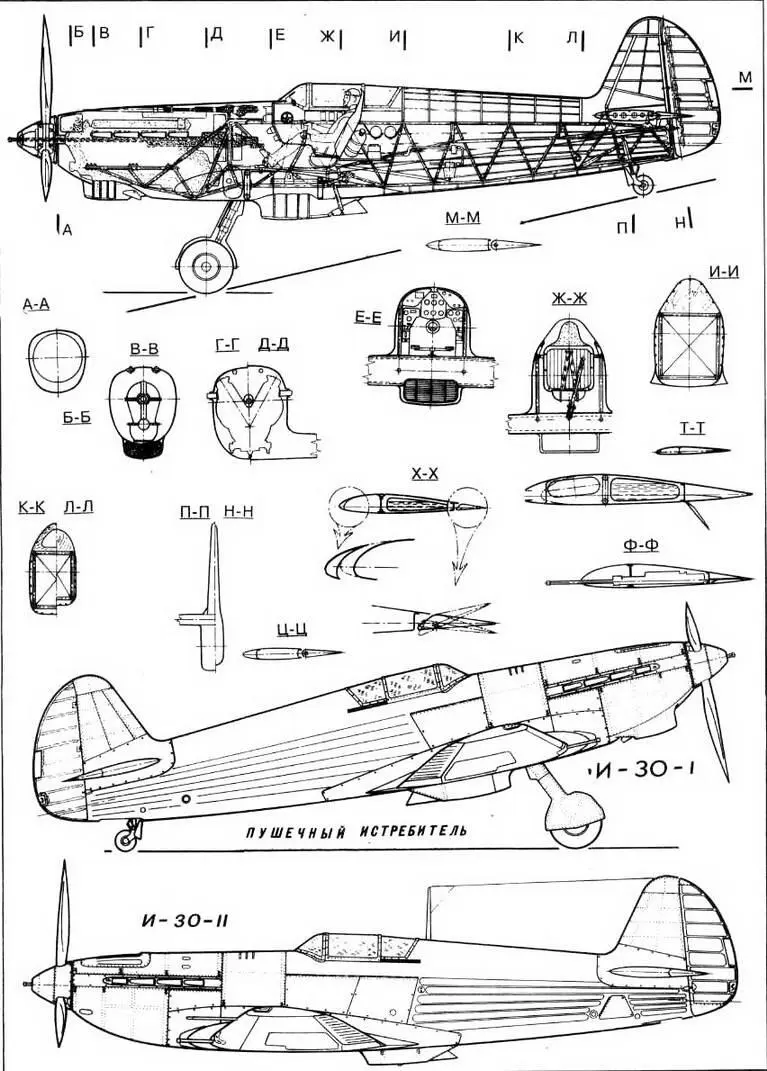

Вооружение Як-3 имело несколько вариантов. Во время войны серийно строились истребители с мотор-пушкой ШВАК и с одним или двумя синхронными пулеметами УБ. В начале 1945 г. был выпущен Як-ЗТ с мотор-пушкой НС-37 калибра 37 мм и двумя синхронными пушками Б-20С калибра 20 мм, размещенными на месте пулеметов УБ. Как и на Як-9Т, на этом истребителе кабина пилота была сдвинута назад на 400 мм. Из-за недове-денности новой системы охлаждения Як-ЗТ остался в опытном экземпляре.

В 1945-1946 гг. на Як-3 были испытаны и другие варианты вооружения, включавшие в себя две или три пушки 20-мм калибра. В апреле 1945 г. в серию пошел Як-ЗП с тремя пушками Б-20. Для защиты пилота на Як-3 использовались бронеспинка сиденья и заднее бронестекло, подобное установленному на Як-9.

С целью предельного облегчения на Як-3 был установлен минимально необходимый комплект бортового оборудования, позволивший вести бой днем в простых метеусловиях. Обязательным элементом оборудования была радиостанция, обеспечивающая двухстороннюю радиосвязь.

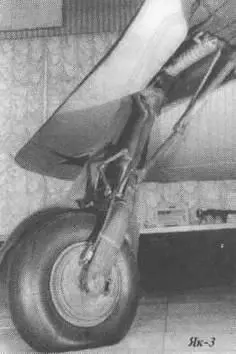

Выпуск и уборка шасси, посадочных щитков, управление тормозами на всех истребителях Яковлева осуществлялись пневмосистемой. По сравнению с гидросистемами, используемыми для этих целей на истребителях Лавочкина, или с электросистемами американских истребителей, пневматика была менее надежной, доставляла много хлопот механикам. Зато экономия веса составляла десятки килограммов.

С появлением Як-3 в нашей стране был налажен массовый выпуск истребителей, значительно превосходивших самолеты противника, завоевано безраздельное господство в воздухе, и итог войны был уже предрешен.

Еще сохранялся прирост максимальной скорости истребителей в среднем около 20 км/ч, но стало очевидным, что предел возможностей поршневого самолета будет достигнут в самое ближайшее время. К тому же в 1944 г. в Германии, Англии и США было освоено серийное производство первых реактивных истребителей.

У нас развитие реактивной авиации долго сдерживалось отсутствием турбореактивного двигателя. Четыре военных года все усилия авиационной промышленности были направлены на достижение превосходства над врагом по количеству и качеству обычной поршневой техники, а постройка турбореактивного двигателя требовала серьезной экспериментальной и технологической базы, для создания которой необходимы время и большие средства. Но самолет, не уступавший по характеристикам турбореактивным, требовался срочно.

Читать дальше