Кроме того, запланирован эксперимент по изучению характеристик устойчивости работы двигателя при быстром изменении положения сверхзвуковых ударных волн внутри воздухозаборника, что позволит улучшить работу двигателя и его безопасность.

Все замеры и их запись будут осуществляться специалистами АНТК им. А.Н.Туполева, а их анализ наши конструкторы и ученые проведут совместно с представителями НАСА и американской промышленности.

(Подготовлено по материалам пресс-службы АНТК им. А. Н. Туполева)

Геннадий СЕРОВ

Бурное развитие военной техники и технологии в период второй мировой войны привело к появлению принципиально новых видов вооружений. Среди новшеств, оказавших влияние на прогресс в авиации, необходимо выделить атомную бомбу, радиолокацию, реактивную и ракетную технику. С окончанием войны советское руководство взяло курс на усиление этих направлений науки и техники, и авиапромышленности отводилось здесь одно из ключевых мест.

Единственным средством доставки атомной бомбы в то время были тяжелые бомбардировщики, поэтому уже в 1945 г. началась разработка самолета Ту-4 - советского аналога американского В-29, известного по Хиросиме и Нагасаки. В план опытного самолетостроения 1947 г. вошли задания на проектирование всепогодных реактивных истребителей-перехватчиков. Такие задания получили П.О. Сухой, А.И. Лавочкин и А.И. Микоян. Одновременно в специализированном предприятии- НИИ- 17 МАП - началась разработка бортовых РЛС перехвата и прицеливания. В СССР уже имелся некоторый опыт создания самолетных РЛС метрового диапазона (РЛС типа «Гнейс»). Однако для улучшения дальности действия и точности наведения РЛС предполагался переход на сантиметровый диапазон. Первая такая отечественная станция, получившая наименование «Торий» (главный конструктор А.В.Слепушкин), имела параболическую подвижную антенну и по расчету должна была обеспечить обнаружение самолета типа В-29 на дальности до 12 километров.

В соревновании главных конструкторов лидером вначале стал П. О. Сухой. Построенный им в конце 1948 г. одноместный перехватчик Су-15 с двумя двигателями РД-45, вооруженный двумя пушками Н-37, проходил заводские испытания с 11 января 1949 г., однако 3 июня 1949 г. в одном из последних испытательных полетов потерпел аварию из-за возникновения сильной вибрации.

С. А. Лавочкин и А. М. Микоян, занятые разработкой новых фронтовых истребителей (Миг-15, Ла-15), подключились к работам чуть позже. Проект Лавочкина получил заводской шифр

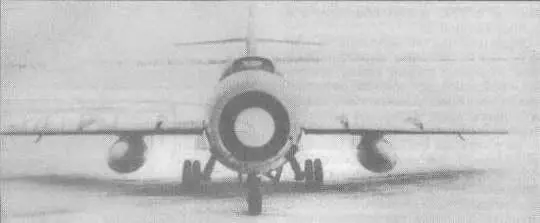

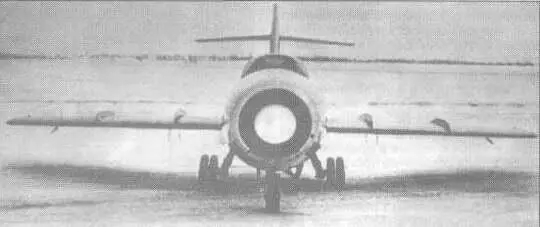

Ла-200(«200»), Микояна-И-320. Работу ОКБ Микояна в те годы отличало стремление выпускать машины на испытания в максимально сжатые сроки. Поэтому уже 16 апреля 1949 г. состоялся первый вылет двухместного И-320, оснащенного двумя двигателями РД-45Ф и вооруженного тремя пушками Н-37.

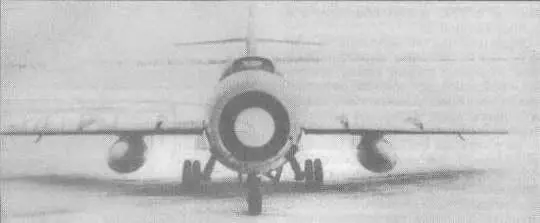

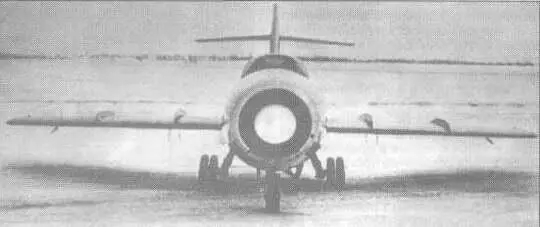

«200» с РЛС «Торий-А» (заводские испытания, 1949 - 1950 г. г.)

ОКБ Лавочкина, на первый взгляд, серьезно отставало. Сначала проводился анализ оснащения перхватчика различными вариантами силовых установок: двумя двигателями «Дервент-V» (от него быстро отказались ввиду явной маломощности), затем двумя РД-45Ф или одним ТР-3. С учетом пожелания заказчика планировался экипаж из двух человек-летчика и оператора РЛС, находящихся рядом в двухместной кабине. В связи с этим была принята схема с эшелонированным размещением в фюзеляже двух двигателей РД-45Ф. Во многом напоминая схему Су-15 и И-320, она обладала одной важной особенностью: «200»-й имел фюзеляж плавных обводов с круглым поперечным сечением, без характерного редана для переднего двигателя, имевшегося как у Су-15, так и у И-320. Сопло выводилось под углом к оси самолета и прикрывалось небольшим зализом. С целью получения высоких скоростных качеств была принята стреловидность крыла 40°, несколько завышена проектная удельная нагрузка на крыло - около 240 кг/м2 вместо требуемых ВВС 200 кг/м2, а также двигатели РД-45Ф заменены на более мощные ВК-1.

Читать дальше