Лишь в 1935 г. появился первый палубный истребитель, имевший схему свободнонесущего моноплана. И создали эту машину авиаконструкторы из Японии – страны, возможности которой в области самолетостроения тогда в мире оценивали невысоко. Ее заводы считали отсталыми, а конструкторов – способными лишь копировать достижения своих коллег из Европы и Америки. Ошибочность этого подхода поняли лишь тогда, когда японская авиация одержала ряд убедительных побед над военно-воздушными силами своих противников в первый год войны на Тихом океане.

Палубный истребитель А5М был спроектирован на основе технического задания «9-Се», выданного штабом японской морской авиации в феврале 1934 г. Заданием определялись лишь основные данные самолета, не ограничивая исполнителей в выборе компоновки машины. Это и дало возможность конструктору Дзиро Хорикоси, руководившему бригадой проектировщиков из фирмы «Мицубиси дзюкоге», принять поистине новаторское решение. Хотя Хорикоси эскизно проработал и другие варианты, включая компоновку полутораплана, основным сразу стал свободнонесущий моноплан, обозначенный Ка-14.

Желание увеличить максимальную скорость полета и ограничения, наложенные на размах плоскостей из-за габаритов грузовых лифтов авианосца, привели к довольно высокой по японским меркам нагрузке на крыло – 77,2 кг/м2. Машину спроектировали очень быстро: уже через 11 месяцев изготовили первый опытный образец. Контроль за весом был столь строг, что построенный истребитель оказался даже легче, чем рассчитывали.

На самолете стоял самый легкий из подходивших по мощности звездообразный мотор Накадзима «Котобуки» 5 (развивавший до 600 л. с.) с двухлопастным винтом.

Шасси сделали неубирающимся – колеса просто прикрыли каплевидными обтекателями. По оценке проектировщиков, убирающееся шасси давало бы прирост скорости всего на 3%, но существенно усложнял бы машину и поднимал ее вес. Рациональная цельнометаллическая конструкция, позволившая соединить высокую прочность с легкостью, в сочетании с хорошей аэродинамикой обещали большой рывок в летных данных.

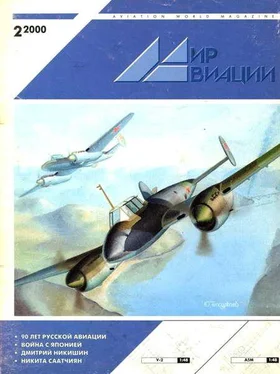

Опытный образец палубного истребителя Ка-14, ставшего прототипом А5М. Обратите внимание на крыло в форме «обратной чайки»

4 февраля 1935 г. испытатель Кадзима совершил на Ка-14 первый полет. На заводских испытаниях опытная машина показала скорость 444 км/ч на высоте 3200 м (задание требовало всего лишь 350 км/ч). Другие требования также оказались превышенными. Представители флота фирме не поверили и потребовали контрольных испытаний морскими летчиками. Но флотский испытатель Кобаяси на мерной базе в Кагамигахаре выжал из Ка-14 449 км/ч!

На втором опытном самолете конструкторы ввели щитки, улучшившие посадочные качества истребителя, что очень важно для палубной машины, удлинили гаргрот, поставили безредукторный мотор «Котобуки» 3 максимальной мощностью 715 л. с., а также заменили первоначально выбранное крыло типа «обратная чайка» на прямое. В итоге улучшились управляемость и устойчивость без ущерба для летных данных.

Но скорость – это еще не все. В Японии, также как и по всему миру, тогда основной тактикой, применявшейся истребителем в бою против истребителя, считался ближний маневренный бой на горизонталях – то, что англичане весьма образно называют «догфайтинг» – «собачья схватка». Хотя Ка-14 был увертливее многих бипланов, в Японии, где маневренность традиционно оценивалась особенно высоко, многие сочли ее недостаточной. Летчики Йокосукского экспериментального авиаотряда, проводившие на нем учебные воздушные бои, в своем заключении отдали предпочтение проверенному серийному биплану Накадзима A4N1.

Лишь переход молодых пилотов на бой на вертикалях (вопреки официально утвержденным наставлениям) позволил выявить истинную цену нового истребителя. Осенью 1936 г. Ка-14 приняли на вооружение как «палубный истребитель тип 96 модель 1» или А5М1. Серийные А5М1 отличались от второго опытного экземпляра увеличенным запасом горючего, несколько переделанным капотом мотора (в серии поставили «Котобуки» 2КАИ-Ко, развивавший 630 л. с.). Изменились также очертания гаргрота и вертикального оперения. Вооружение состояло из двух 7,7-мм пулеметов типа 89, располагавшихся вверху в носовой части. На машине предусмотрели подвеску дополнительного бензобака под фюзеляжем. Его большая капля наполовину утапливалась в фюзеляж.

Читать дальше