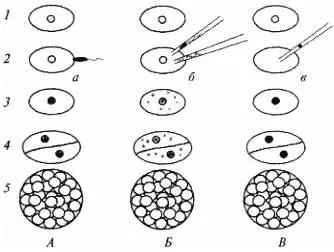

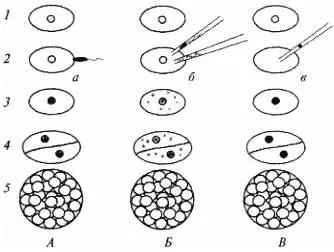

Рис. 1. Схема этапов развития зародыша из оплодотворенной яйцеклетки и яйцеклетки с пересаженными митохондриями или ядром.

А - естественное оплодотворение; Б - оплодотворение «в пробирке» с одновременным переносом митохондрий; В - пересадка ядра соматической клетки - «клонирование». 1 - яйцеклетка. 2а - сперматозоид проникает в яйцеклетку; 2б - с помощью пипеток в яйцеклетку вводится сперматозоид и содержащая нормальные митохондрии цитоплазма из другой клетки; 2в - в яйцеклетку с предварительно удаленным собственным ядром вводится ядро соматической клетки. 3 - готовая к делению яйцеклетка. 4 - начало делений.

5 - многоклеточный зародыш.

Коллектив под руководством доктора Джека Коэна, работающий в Институте репродуктивной медицины и науки в штате Нью-Джерси (США), разработал и применил так называемую технику переноса ооплазмы (рис. 1). В яйцеклетку женщины, страдающей бесплодием, тончайшей пипеткой вводятся сперматозоид мужа (который и произведет собственно оплодотворение этой яйцеклетки) и капелька цитоплазмы из яйцеклетки здоровой женщины-донора. Перенесенные митохондрии донора приживляются в яйцеклетке, восстанавливают нормальный уровень энергетического метаболизма клетки и обеспечивают ее дальнейшее нормальное развитие в матке матери, куда подвергшаяся микрооперации яйцеклетка возвращается.

С 1997 года описанная операция была выполнена на яйцеклетках 30 страдавших бесплодием женщин. У 17 из них беременность не наступила, у одной наступила, но прервалась; 12 женщин родили детей, причем у трех родились двойни. Таким образом, за четыре года только в лаборатории доктора Коэна разработанным методом было получено 15 детей, столько же - в других лабораториях, освоивших эту технику. Из 15 детей, искусственно зачатых в Нью-Джерси, 13 живут в США, один ребенок - в Великобритании (где подобные операции запрещены), один - во Франции. Коэн утверждает, что все дети совершенно здоровы.

Изучение митохондриальной ДНК двух младенцев показало, что в их клетках действительно присутствуют митохондрии как родной матери, так и женщины- донора. Переноса какого-либо другого генетического материала, кроме ДНК митохондрий, как и ожидалось, не было отмечено.

Сообщение об экспериментах по переносу митохондрий в человеческие яйцеклетки были опубликованы еще в 2000 году, но особое внимание привлекла последняя публикация коллектива исследователей из Нью-Джерси, вызвавшая многочисленные отклики в прессе и дискуссии среди специалистов.

Эксперименты по пересадке митохондрий в клетки различных организмов начали проводиться достаточно давно. В этих опытах использовались различные методы - и перенос цитоплазмы с помощью микропипеток, и слияние клеток с безъядерными клеточными фрагментами, и прочие. Более 30 лет назад автор этих строк совместно с сотрудниками лаборатории радиационной генетики Ленинградского Института ядерной физики разработали простой способ переноса митохондрий у дрожжей, получивший название «цитодукция», в результате которого получаются клетки со смешанной цитоплазмой и ядром только одного из взятых в эксперимент партнеров. В дальнейшем цитодукция была описана и у других одноклеточных организмов.

С генетической точки зрения, если отвлечься от технической стороны дела и естественных биологических различий процесса оплодотворения у дрожжей и человека, можно сказать, что в экспериментах Коэна были получены человеческие цитодуктанты - ядро оплодотворенной яйцеклетки оказывалось в смешанной по происхождению цитоплазме.

Такое состояние генетической гетерогенности цитоплазмы, называемое гетероплазмией, может сохраняться при делении клеток, и даже на протяжении нескольких поколений. Клетки и организмы, в цитоплазме которых находятся генетически различные митохондрии, обычно называют гетероплазмонами.

Дети, родившиеся в клинике доктора Коэна, вероятно, сохранят гетерогенность митохондрий в своих клетках в течение всей жизни, а девочки в дальнейшем, возможно, передадут ее и своим потомкам. Именно последнее обстоятельство отличает описанные опыты Коэна от нередко практикуемых пересадок почек, костного мозга или сердца больным людям. При таких операциях гены клеток даже успешно приживленного органа не имеют никаких шансов передаться потомству. Дискуссия, которая развернулась в связи с экспериментами доктора Коэна, как раз и связана с проблемой допустимости или недопустимости вмешательства в «зародышевый путь» - генетическую «нить», связывающую ряд поколений людей.

Читать дальше