Дюркгейм был довольно плодовитым автором, хотя и не столь плодовитым, как его не менее знаменитый современник, немецкий социолог Макс Вебер. Он опубликовал немало статей и бесчисленное множество рецензий; многие его статьи, лекции и лекционные курсы опубликованы посмертно.

При жизни Дюркгейм издал четыре книги: «О разделении общественного труда» (1893), «Метод социологии» (1895), «Самоубийство» (1897) и «Элементарные формы религиозной жизни» (1912).

Книга «О разделении общественного труда» представляет собой публикацию успешно защищенной докторской диссертации автора.

Содержание ее гораздо шире заглавия и, по существу, составляет общую теорию социальных систем и их развития. Основная цель работы: доказать, что, вопреки некоторым теориям, разделение общественного труда обеспечивает социальную солидарность, или, иными словами, выполняет нравственную функцию. Но за этой формулировкой скрывается другая цель, более значимая для автора: доказать, что разделение труда — это тот фактор, который создает и воссоздает единство обществ, в которых традиционные верования утратили былую силу и привлекательность.

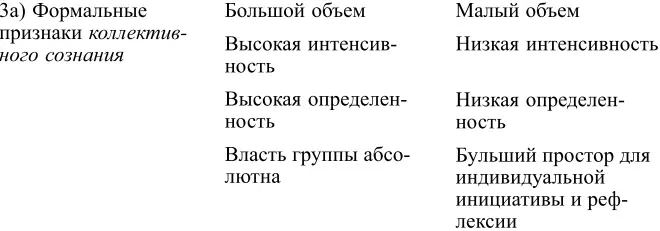

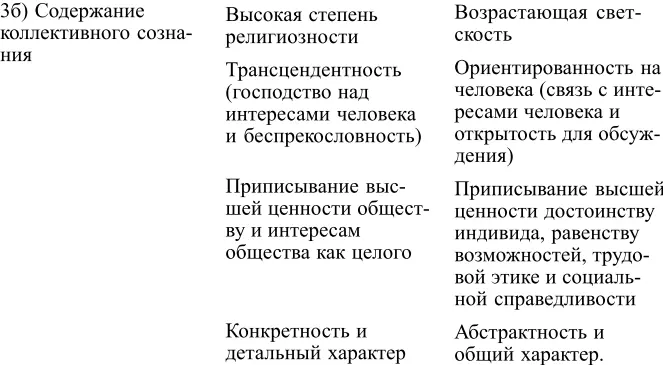

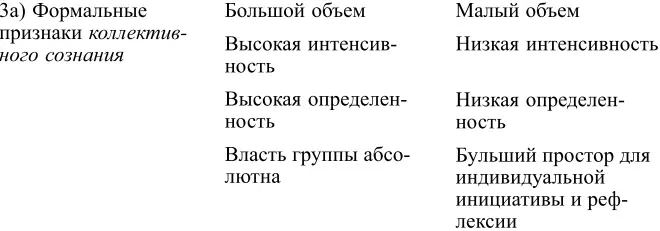

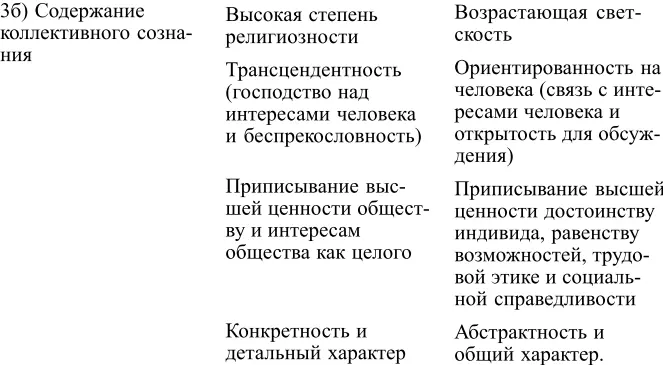

Для обоснования этого положения Дюркгейм развивает теорию, которая сводится к следующему. Если в архаических («сегментарных») обществах социальная солидарность основана на полном растворении индивидуальных сознаний в «коллективном сознании» [22] «Совокупность верований и чувств, общих в среднем членам одного и того же общества, образует определенную систему, имеющую свою собственную жизнь; ее можно назвать коллективным или общим сознанием» [7, 80].

(«механическая солидарность»), то в развитых («организованных») социальных системах она основана на автономии индивидов, разделении функций, функциональной взаимозависимости и взаимообмене («органическая солидарность») [23] Понятие «органического» при этом несло с собой двойную положительную ассоциацию: оно ассоциировалось, с одной стороны, с «органическими» периодами в социальном развитии в понимании Сен-Симона и Конта, с другой — с популярными в то время биоорганическими аналогиями.

, причем «коллективное сознание» здесь не исчезает, но становится более общим, неопределенным, его состояния становятся менее интенсивными, и оно действует в более ограниченной сфере. Разделение труда, понимаемое не как чисто экономическое, а всеохватывающее социальное явление — это фактор, который обусловливает переход от первого типа обществ ко второму.

Автор стремится строить свою теорию на определенной эмпирической основе. В качестве этой основы выступают некоторые древние и современные системы нравственно-правовых норм, различающиеся между собою характерными видами санкций.

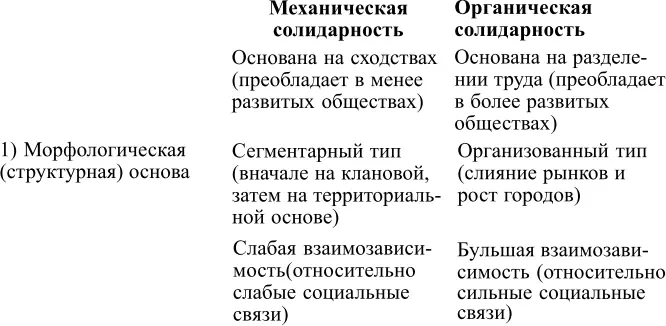

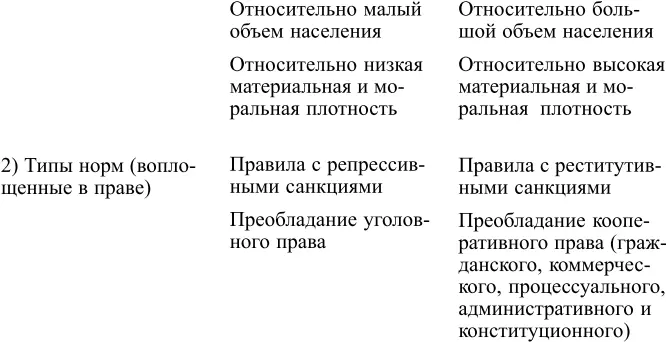

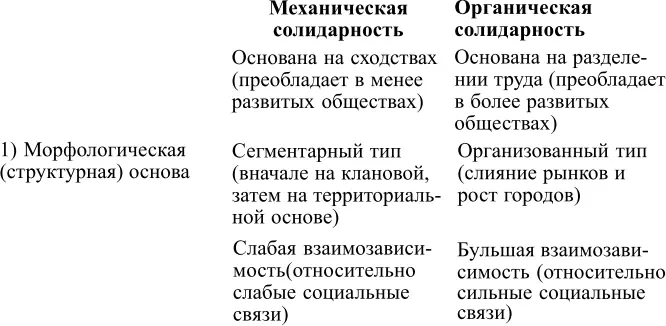

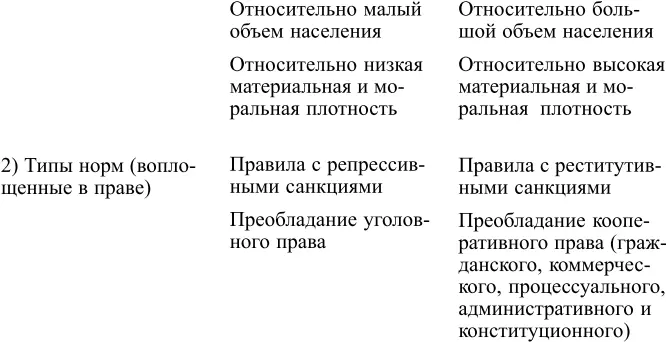

Нормы с репрессивными санкциями, характерные для уголовного права, служат показателями механической солидарности; нормы с реститутивными (восстановительными) санкциями, характерные для права гражданского, семейного, договорного, торгового и т. п., служат показателями органической солидарности. Нижеследующая схема, составленная С. Люксом, дает прекрасное представление о дюркгеймовском описании механической и органической солидарности в связи с определенными типами обществ [22, 158].

Общая схема дюркгеймовского описания механической и органической солидарности в соответствии с определенными типами обществ (по С. Люксу)

Дюркгеймовская теория разделения общественного труда формировалась под влиянием («позитивным» и «негативным») соответствующих теорий Конта, Спенсера и Тенниса.

В работе «О разделении общественного труда» эволюционистский подход сочетается со структурно-функциональным. Классификация автором социальных структур («сегментарных» и «организованных» обществ) и рассмотрение сложных обществ как сочетания простых основаны на эволюционистском представлении о последовательной смене во времени одних социальных видов другими. Однако уже в этой работе Дюркгейм отказывается от плоского однолинейного эволюционизма в пользу представления о сложности и многообразии путей социальной эволюции. Он склонен главным образом говорить не об обществе, а об обществах.

Читать дальше