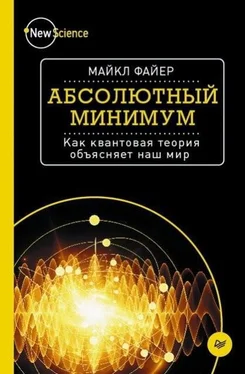

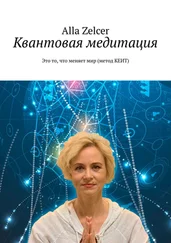

Рис. 6.2. Пять изображённых здесь волн имеют разную длину λ : 1,2; 1,1; 1,0; 0,9 и 0,8. Их фазы подобраны таким образом, чтобы пики всех волн приходились на точку 0 по горизонтальной оси. Однако поскольку волны имеют разную длину, они не совпадают в других местах в отличие от рис. 3.2. Обратите внимание на то, что вблизи точек x = 10 и − 10 тёмно-серая волна имеет положительный пик, тогда как пунктирная светло-серая волна — отрицательный

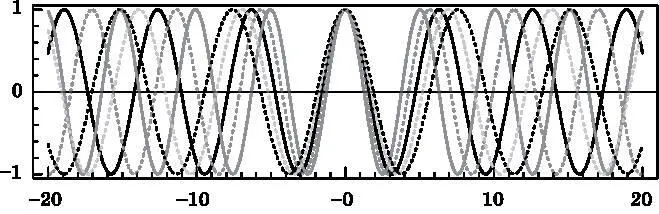

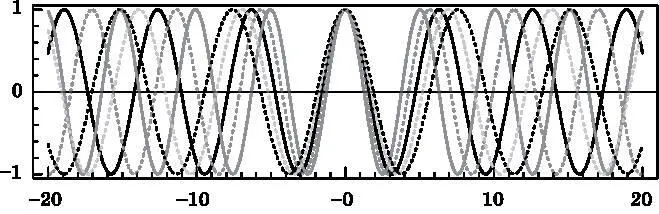

На рис. 6.3 показан результат суперпозиции (сложения) пяти волн с рис. 6.2. В точке x =0 (на горизонтальной оси) рис. 6.2 все волны точно совпадают по фазе. В результате их суперпозиция (сложение всех волн), представленная на рис. 6.3, здесь образует максимум. На рис. 6.2 эти волны совпадают по фазе только в точке строго x =0. Тем не менее вблизи x =0 различие в длинах волн ещё не даёт большого сдвига пиков одной волны относительно другой, так что волны остаются очень близкими по фазе. Другой набор максимумов возникает вблизи точек x =6 и −6. Однако эти максимумы не столь велики, как в точке x =0, поскольку, как видно на рис. 6.2, не все пики волн совпадают друг с другом. За пределами x =±10 амплитуда суперпозиции становится небольшой. В любой точке одни волны положительные, а другие — отрицательные, и это приводит к деструктивной интерференции. Поскольку имеется только пять волн, деструктивность этой интерференции оказывается лишь частичной.

Рис. 6.3. Суперпозиция пяти волн, изображённых на рис. 6.2. В точке x = 0 (по горизонтальной оси) волны на рис. 6.2 находятся в фазе, так что они складываются конструктивно. Вблизи x = 0 волны всё ещё очень близки по фазе, но следующие максимумы возле точек x = 6 и − 6 уже не столь велики, как максимум на x = 0. В областях от 10 до 20 и от − 10 до − 20 вследствие разницы в длинах волн одни волны оказываются положительными, а другие — отрицательными. Здесь имеет место их значительное взаимное подавление

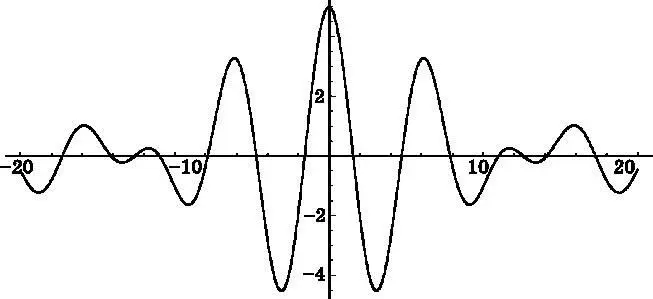

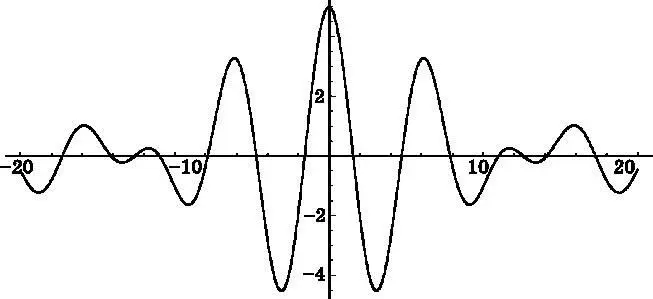

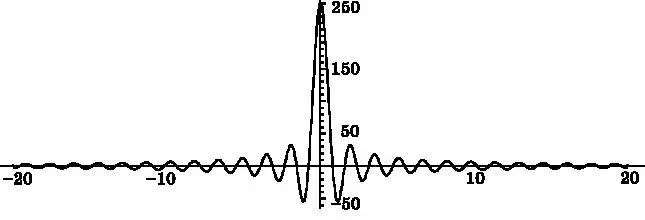

Рис. 6.4. Суперпозиция 250 волн с длинами, равномерно распределёнными в диапазоне от 0 до 4. По сравнению с рис. 6.3, где показана суперпозиция пяти волн, эта суперпозиция имеет значительно более выраженный пик при x = 0, в области максимальной конструктивной интерференции, а деструктивная интерференция вызывает более сильное подавление в других областях. Амплитуда суперпозиции сходит на нет с приближением к отметке 20

На рис. 6.4 показана суперпозиция 250 волн разной длины. Длины этих волн равномерно распределены в диапазоне от 0 до 4. Как и в случае с пятью волнами (см. рис. 6.2) и их суперпозицией (см. рис. 6.3), все эти волны имеют одинаковую амплитуду. Фазы 250 волн подогнаны так, чтобы совпадать при x =0. Поскольку здесь волн гораздо больше и диапазон их длин шире, чем в случае, представленном на рис. 6.3, пик вблизи x =0 значительно уже и с удалением от него затухание происходит гораздо быстрее. Небольшие осцилляции возникают вследствие того факта, что все волны в суперпозиции имеют одинаковую амплитуду. Если амплитуда волны в середине распределения по длинам волн является наибольшей, а амплитуды других волн становятся всё меньше и меньше по мере удаления от средней длины волны, то можно получить суперпозицию, которая плавно спадает до нуля без набора убывающих по амплитуде осцилляций. Этот тип суперпозиции будет обсуждаться ниже.

В главе 5 интерференционный эксперимент анализировался в терминах суперпозиции двух трансляционных состояний фотона: T 1и T 2. Фотон в интерферометре описывается как находящийся в состоянии суперпозиции 50 на 50: T = T 1+ T 2. Идея суперпозиции играет центральную роль в описании природы с точки зрения квантовой теории, а так называемый принцип суперпозиции утверждает, что «всякая система в определённом состоянии всегда может рассматриваться как находящаяся отчасти в каждом из двух или более состояний».

Читать дальше