Во-первых, международная торговля напрямую затрагивает людей, занятых в производстве конкурентоспособных товаров и услуг — другими словами, в отраслях, производящих товары и оказывающих услуги, которые пользуются спросом в других странах. Подавляющее большинство работающих американцев заняты в иных отраслях, включая государственные органы, образовательные и медицинские учреждения, заведения общественного питания и розничную торговлю. Эти люди практически никогда не конкурируют напрямую с аналогичными структурами в других странах, а значит, глобализация не может быть причиной снижения их зарплат.

Во-вторых, несмотря на то что многим кажется, будто практически все продаваемое в Walmart произведено в Китае, большая часть потребительских расходов американцев остается в США. Согласно данным анализа, проведенного в 2011 г. двумя экономистами из Федерального резервного банка Сан-Франциско — Галиной Хейл и Бартом Хобиджн, 82 % приобретаемых американцами товаров и услуг производятся полностью в США. А все потому, что американцы тратят большую часть своих денег на услуги, которые не могут быть оказаны нигде, кроме США. При этом на импорт из Китая приходится менее 3 % потребительских расходов американцев {92}.

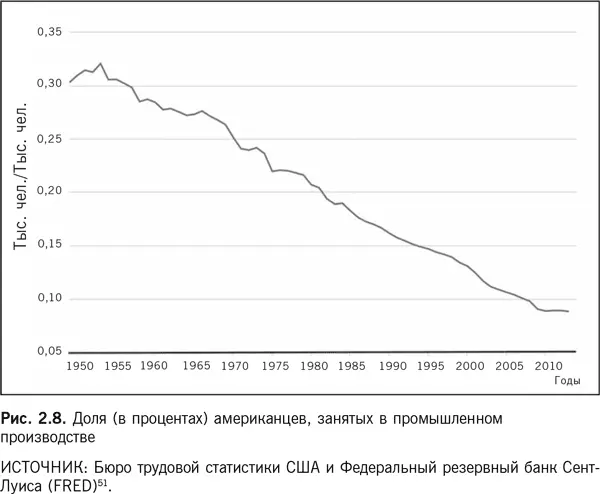

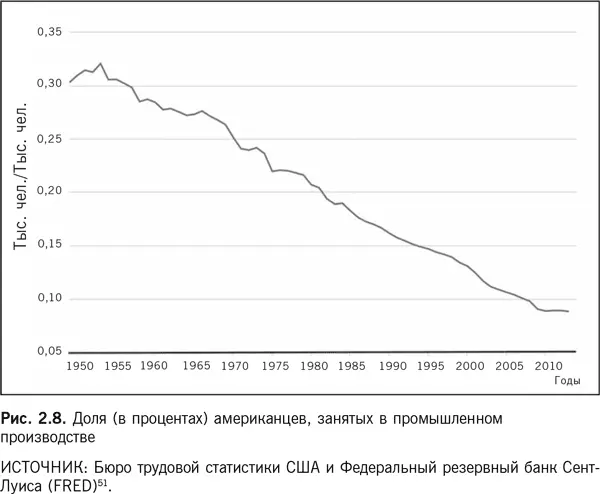

Несомненно, верно то, что, как это показано на рис. 2.8, по сравнению с началом 1950-х гг. доля американцев, занятых в промышленном производстве, резко сократилась. Эта тенденция зародилась задолго до вступления в силу Североамериканского соглашения о свободе торговли (NAFTA) в 1990-е гг. и подъема Китая в 2000-е гг. Более того, есть основания полагать, что в конце мирового экономического кризиса это падение остановилось, о чем свидетельствуют более высокие показатели занятости в промышленном производстве, чем в целом по рынку труда.

{93}

Какая-то другая могущественная сила шаг за шагом приводила к сокращению рабочих мест в промышленности. Эта сила — развитие технологий. Даже несмотря на непрерывное уменьшение доли обеспечиваемых промышленностью рабочих мест в общем количестве экономически активного населения, стоимость товаров, произведенных в США, с учетом инфляции за это время выросла очень значительно. Мы производим все больше и больше, но при этом обходимся все меньшим и меньшим количеством работников.

Повышение роли финансового сектора

В 1950 г. на финансовый сектор приходилось около 2,8 % экономики США. К 2011 г. доля финансовых операций выросла более чем в три раза — приблизительно до 8,7 % ВВП. Сумма вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам финансовых учреждений, также увеличилась многократно за последние три десятилетия и в настоящее время превышает приблизительно на 70 % аналогичные средние показатели во всех других отраслях {94}. Объем находящихся в собственности банков активов взлетел с 55 % ВВП в 1980 г. до 95 % в 2000 г. При этом доходы финансового сектора более чем удвоились по сравнению со средним показателем доходности для всех корпораций, составлявшим 13 % в 1978–1997 гг., достигнув 30 % в период с 1998 по 2007 г. {95}Независимо от выбранной методики измерения доля финансов в общем объеме экономической деятельности существенно выросла в США и — правда, не в столь впечатляющей степени — почти во всех промышленно развитых странах.

Главное обвинение в адрес финансиализации экономики сводится к тому, что в основной своей части эта деятельность направлена на получение ренты. Другими словами, финансовый сектор не создает реальную стоимость и не способствует росту общего благосостояния общества; он всего лишь ищет все более и более изощренные способы выкачивания прибылей и богатства из остальных секторов экономики. Вероятно, образнее всех это обвинение сформулировал Мэтт Тайбби из Rolling Stone , выступивший в июле 2009 г. с обличительной статьей, в которой обрушился с критикой на банк Goldman Sachs, обозвав это учреждение с Уолл-стрит «громадным спрутом-кровопийцей, обхватившим своими щупальцами лицо человечества и беспощадно вонзающим свое кровососущее жало во все, что пахнет деньгами» {96}.

Изучавшие феномен финансиализации экономисты обнаружили устойчивую корреляцию между ростом финансового сектора и неравенством, а также сокращением доли труда в национальном доходе {97}. Тот факт, что финансовый сектор, по сути дела, облагает остальную экономику своего рода налогом, а затем перераспределяет выручку в пользу тех, кто находится на вершине иерархии распределения доходов, является достаточным основанием для того, чтобы сделать вывод о его влиянии на ряд рассмотренных нами тенденций. Впрочем, взвалить на финансиализацию всю вину, скажем, за поляризацию и уничтожение рабочих мест, связанных с рутинными операциями, вряд ли можно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Айзек Азимов - Роботы зари [Роботы утренней зари]](/books/340803/ajzek-azimov-roboty-zari-roboty-utrennej-zari-thumb.webp)