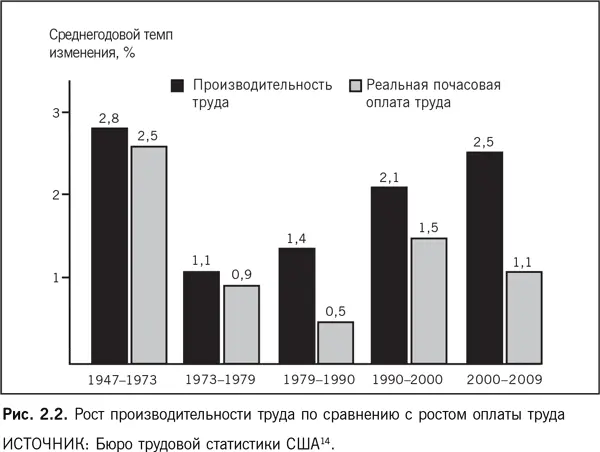

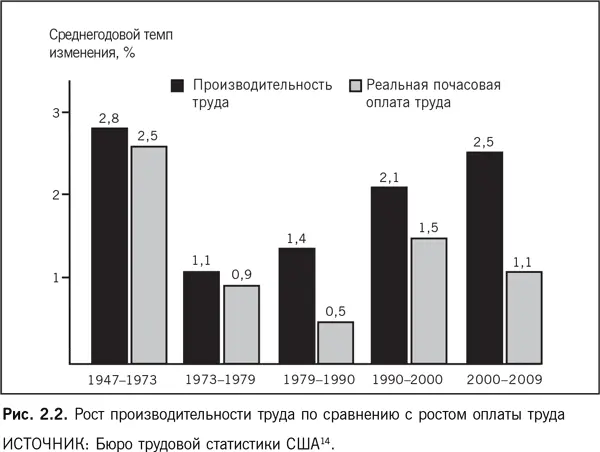

Несмотря на всю наглядность приведенного графика, многие экономисты до сих пор отказываются признавать разрыв между оплатой труда и ростом производительности труда. Рис. 2.2 показывает разницу между темпами роста оплаты труда и производительности труда в различные периоды, начиная с 1947 г. Как видим, с 1980 г. по настоящее время производительность труда росла намного быстрее оплаты. Особенно заметна эта разница был в период с 2000 по 2009 г.; при этом, несмотря на то, что рост производительности почти в точности соответствует росту в 1947–1973 гг., т. е. в «золотой век» послевоенного процветания, темпы роста оплаты труда намного ниже. Глядя на этот график, трудно не заметить, что прибавки к зарплате, которые получают большинство работников, не идут ни в какое сравнение с тем, насколько растет производительность их труда.

{56} 56 14 Сайт Бюро трудовой стастистики США: «The Compensation-Productivity Gap», February 24, 2011, http://www.bls.gov/opub/ted/2011/ted_20110224.htm .

При этом авторы большинства университетских учебников по экономике упорно отказываются признавать этот факт. Взять, например, учебник начального уровня «Принципы экономики» (Principles of Economics) Джона Б. Тейлора и Акилы Уирапана {57} 57 John B. Taylor and Akila Weerapana, Principles of Economics (Mason, OH: Cengage Learning, 2012), p. 344. В частности, обратите внимание на диаграмму и комментарии на полях слева. Тейлор — экономист с мировым именем, получивший наибольшую известность в связи с «Правилом Тейлора», используемым центральными банками (включая Федеральную резервную систему) в качестве одного из принципов монетарной политики при определении процентных ставок.

, который должен быть прочитан каждым, кто хочет начать знакомство с экономической наукой на лекциях профессора Тейлора в Стэнфордском университете. В нем есть гистограмма, которая очень похожа на ту, что приведена на рис. 2.2, но при этом авторы все равно настаивают на тесной связи между зарплатами и производительностью труда. А как же быть с тем фактом, что с начала 1980-х гг. производительность труда оторвалась от зарплат? Тейлор и Уирапана отмечают, что «прямой зависимости нет». Представляется, что они несколько недооценивают масштаб происходящих изменений. Еще в одном учебнике (в издании 2007 г.) с тем же названием {58} 58 Robert H. Frank and Ben S. Bernanke, Principles of Economics, 3rd ed. (New York: McGraw Hill/Irwin, 2007), pp. 596–597.

, одним из авторов которого является профессор Принстонского университета и бывший председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Бен Бернанке [14] Бернанке Б., Френк Р. Экономикс. Экспресс-курс. — СПб.: Питер, 2012.

, делается предположение, что невысокие темпы роста заработной платы после 2000 г. объясняются «низкой активностью на рынке труда после рецессии 2001 г.» и что темпы роста зарплат «выровняются с темпами роста производительности труда, как только рынок труда вернется в нормальное состояние». Иными словами, авторы этого учебника, судя по всему, отказываются замечать то обстоятельство, что тесная взаимосвязь между ростом заработной платы и ростом производительности труда начала разрушаться задолго до рождения нынешних студентов колледжей [15].

Медвежий рынок для рабочих и яростный бычий рынок для капиталистов

В начале XX в. британский экономист и статистик Артур Боули проанализировал показатели национального дохода Великобритании за несколько десятилетий и выяснил, что доля национального дохода, достающаяся труду, и доля, которую получает капитал, остаются относительно постоянными, по крайней мере в долгосрочной перспективе. Предположение о постоянном соотношении этих долей в конечном итоге получило статус универсального экономического принципа под названием «закон Боули». Джон Мейнард Кейнс — наверное, самый именитый экономист в истории — позже скажет, что закон Боули является «одним из самых удивительных, но при этом еще и наиболее хорошо доказанных фактов среди всех показателей экономической статистики» {59}.

{60}

Как видно из графика на рис. 2.3, в послевоенный период доля труда в национальном доходе США колебалась в достаточно узком диапазоне в точном соответствии с законом Боули. Однако с середины 1970-х гг. закон Боули перестал работать: сначала начался период постепенного снижения доли труда, за которым на рубеже столетий последовал резкий спад. Снижение это становится еще более очевидным, если учесть, что в доле труда учитывается зарплата всех, кто работает. Иными словами, огромные зарплаты директоров, шишек с Уолл-стрит, звезд спорта и кино — все это считается трудом, а уж зарплаты этих людей, конечно, и не думали снижаться: они взлетели до небес. Если бы на графике отражалась только доля национального дохода, достающаяся рядовым работникам — или, если брать картину в целом, тем 99 %, которые занимают нижние строчки в иерархии распределения доходов, — падение было бы еще более стремительным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Айзек Азимов - Роботы зари [Роботы утренней зари]](/books/340803/ajzek-azimov-roboty-zari-roboty-utrennej-zari-thumb.webp)