13. П.М.Стефановский. Триста неизвестных. М., 1968. С. 65—67.

14. П.Я.Козлов. О работах К.А.Калинина по самолетам схемы "бесхвостка" // Из истории авиации и космонавтики. 1990. Вып. 61. С. 27.

15. РГВА. Ф. 24708. Оп. 11. Д. 189. Л. 48.

16. Там же. А. 19.

17. Там же. А. 1.

18. В.С.Савин. Планета "Константин". История авиации и страны сквозь призму жизни конструктора Калинина. Харьков, 1994. С. 276, 287.

19. А.Ф.Турчков. Планеры "ЦАГИ-1" и "ПАГИ-2" в свете проблемы бесхвостых самолетов // Техника воздушного флота. 1935. № 12. С. 19—65.

20. Техника воздушного флота. 1935. № 8. С. 99—100.

21. А.А.Селяков. Тернистый путь в никуда. Записки авиаконструктора. М., 1997. С. 33.

22. РГВА. Ф. 24708. Оп. 9. Д. 505. Л. 44.

23. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2688. Л. 1.

24. РГВА. Ф. 24708. Оп. 9. Д. 505. Л. 51-52.

25. Селяков. С. 45.

10

В стремлении к идеалу: планеры и самолеты братьев Хортен

Желание конструкторов создать совершенный в отношении аэродинамики самолет привело к появлению схемы "летающее крыло". Как уже рассказывалось, первые летательные аппараты такой схемы построил в середине 20-х годов Б.И.Черановский. Позднее над проектами "летающего крыла" работали А.Аиппиш и А.Зольденхоф в Германии, А.И.Путилов и К.А.Калинин в СССР, Р.Кокс в Англии, К.Снайдер в США. Эти проекты так и остались на бумаге, а создатель первых "летающих крыльев" Черановский занялся конструированием легкомоторных "бесхвосток" с фюзеляжем и вертикальным оперением.

Все это вполне объяснимо. Для того, чтобы крыло "поглотило" фюзеляж и мотогондолы, оно должно быть очень большим. А чем больше самолет, тем он дороже. Принимая во внимание, что даже обычные "бесхвостки" нередко страдали недостаточной устойчивостью и управляемостью, понятно, что желающих субсидировать строительство гигантского "летающего крыла" не находилось. Построить же такой самолет на собственные средства изобретателям было не по силам.

Реймар и Вальтер Хортен, 1933 г.

И все же нашлись энтузиасты, которые упорно продолжали работать над воплощением концепции "летающего крыла" в жизнь и добились на этом поприще определенных успехов. Речь идет о братьях Реймаре и Вальтере Хортен.

Братья Хортен родились и выросли в Бонне в семье профессора местного университета. Реймар родился в 1913 г., Вальтер — в 1915 г. В детстве они увлеклись авиамоделизмом и пришли к убеждению, что наилучшие результаты дает применение "летающего крыла". С тех пор они с юношеским максимализмом строили самолеты и планеры только этой схемы. Основным генератором конструкторских идей был старший брат, Реймар.

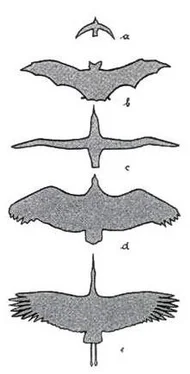

Свой первый планер Но.1 Хортены создали в 1933 г. Строили они его у себя дома, на собственные деньги. Планер имел деревянный каркас и полотняную обшивку. Крыло — трапециевидной формы со стреловидностью передней кромки 23°. Большая относительная толщина профиля (20%) позволяла почти полностью поместить внутри крыла летчика: прозрачный фонарь, закрывающий его голову, выступал вверх всего на 30 см. Профиль имел симметричные очертания, продольная балансировка обеспечивалась отрицательной круткой крыла на угол 7°. Посадка осуществлялась на лыжу.

Согласно взглядам братьев Хортен, летательный аппарат не должен иметь частей, создающих "вредное" (т.е. не связанное с образованием подъемной силы) аэродинамическое сопротивление. Поэтому конструкторы отказались от киля и руля направления, заменив последний попеременно действующими аэродинамическими тормозами, расположенными сверху и снизу на концах крыла. Для продольного и поперечного управления на задней кромке установили элевоны. Чтобы не портить аэродинамику планера, Хортены не стали применять подвесные рули, а сделали их частью контура профиля крыла.

Летом 1933 г. планер был готов. Его доставили на местный аэродром. Первые подлеты, осуществлявшиеся с помощью резинового амортизатора или буксировки планера автомобилем, показали, что Но.1 плохо слушается рулей. Отклонение элевонов вверх вызывало заметное падение подъемной силы и нарушало продольную балансировку аппарата, а если они действовали как элероны, одновременно с креном возникало скольжение на крыло. [1]Аэродинамические тормоза работали эффективно, однако, чтобы прекратить вращение вокруг вертикальной оси после действия тормозов на одном крыле, летчик должен был дать обратный импульс, т.е. на короткое время включить тормоза на другом крыле.

Планер Но.1

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)