Приблизительным показателем возраста мелких грызунов могут служить их вес и длина тела. Некоторые зоологи год за годом измеряли и взвешивали многие тысячи зверьков, а затем изучали полученные цифры с помощью вариационной статистики. Эта очень сложная и кропотливая математическая обработка позволила довольно хорошо представить смену возрастных групп и продолжительность жизни грызунов, что очень облегчило понимание законов размножения этих животных и своевременную борьбу с ними.

Но зоологи нашли и другие пути для прямого изучения возраста мелких грызунов, применяя способ кольцевания. Работы по Кольцеванию и дальнейшему вылавливанию животных оказались очень интересными и помогли дать точный ответ не только о продолжительности жизни и смертности грызунов, но и о дальности их перекочевок.

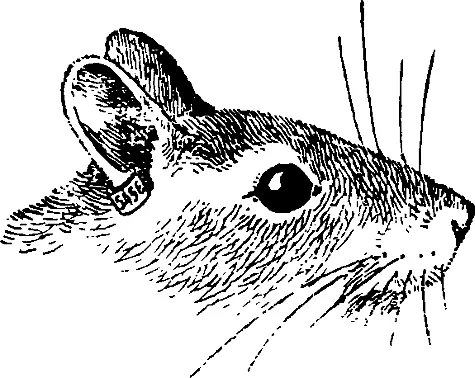

Техника кольцевания такова. Нужные зверьки вылавливаются живоловками (суслики — посредством заливания нор). Затем берут зверька за загривок и прижимают боком головы к деревянному брусочку. Пинцетом оттягивают ухо, чтобы оно лежало на поверхности дерева, делают прорез в ухе, заводят туда легкое алюминиевое колечко с выгравированным номером и выпускают зверька в свою же нору или в другое намеченное место. Одновременно, в ведомости записывают: вид, пол и приблизительный возраст зверька, номер его кольца, дату кольцевания и место выпуска. Кольцевание дает результаты только при большом материале, поэтому стремятся отметить в возможно краткий срок тысячи животных.

Голова закольцованной песчанки.

После этого через определенные сроки широко облавливают окрестности вокруг места кольцевания, на определенном расстоянии по намеченному плану. Всякий раз вылавливают то или иное количество животных и среди них — некоторую часть, имеющих кольца. При каждой такой находке прочитывают номер кольца, записывают место и срок поимки и снова выпускают зверька на волю. После пяти-шести таких обловов, произведенных в течение нескольких лет (для сусликов), зоологи получают замечательный материал. Число встреченных с кольцами сусликов все уменьшается и уменьшается. Зная общую плотность животных и пользуясь несложными арифметическими пропорциями, нетрудно вычислить скорость отмирания закольцованных сусликов по годам.

Работы Н. И. Калабухова и В. В. Раевского показали, что из каждых ста родившихся сусликов лишь 32 выживают до возраста одного года, до двух лет — 11, до трех лет — менее одного зверька, или семь сусликов на тысячу. Предельного возраста в 5–6 лет суслики достигают крайне редко. Очень высока смертность среди молодых сусликов: половина новорожденных гибнет еще до первой зимовки от хищников и заразных болезней. Зазимовавшая молодежь продолжает вымирать и в спячке от неблагоприятной зимы и тех же хищников — хорьков, умеющих разрывать норы со спящими сусликами. Окончательные расчеты показали, что средняя продолжительность жизни суслика составляет 11 месяцев.

В результате изучения продолжительности жизни песчанок Б. К. Фенюком было установлено, что только 60 из сотни этих пустынных грызунов доживает до шести месяцев, 12 — до девяти месяцев и лишь один зверек выживает в природе целый год. Средняя продолжительность жизни песчанок — около четырех месяцев. Еще короче жизнь домовой мыши — обычно, не свыше шести месяцев (в среднем, месяца три).

Эти расчеты очень важны для понимания плодовитости и естественного размножения грызунов. Помещенные в питомник, при хороших условиях содержания, без врагов и колебаний климата, мыши и песчанки доживают до двух и даже до трех лет, погибая от естественной дряхлости. Но жизнь в природе уносит огромное количество жертв, и хотя полёвка была бы способна принести в год до десяти пометов молодых зверьков, но сама она погибает значительно раньше этого сроки.

Причиной гибели грызунов является прежде всего деятельность их многочисленных врагов — четвероногих и пернатых хищников. Немалую роль играет и человек с его истребительными мероприятиями. Имеют значение и резкие неблагоприятные изменения погоды и общего климата, понижающие урожаи кормовых растений. Наконец, разнообразные микробы также вызывают повальные заболевания грызунов.

Таким образом, только чрезвычайно высокая смертность мелких грызунов сдерживает их большую природную плодовитость, успевающую проявляться полностью лишь в короткие периоды так называемых «массовых размножений».