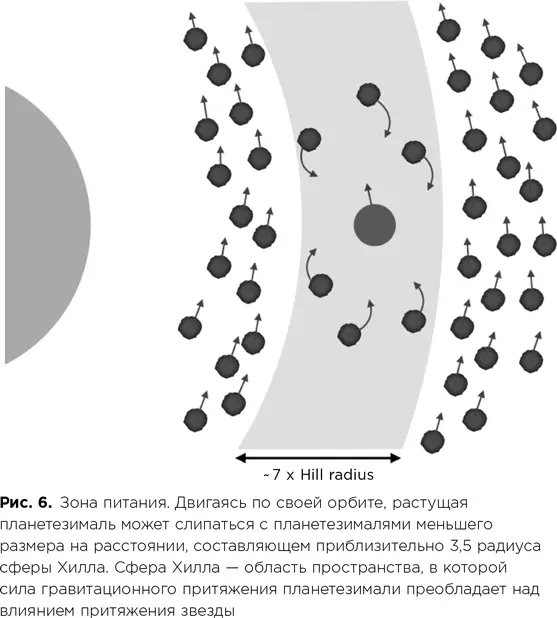

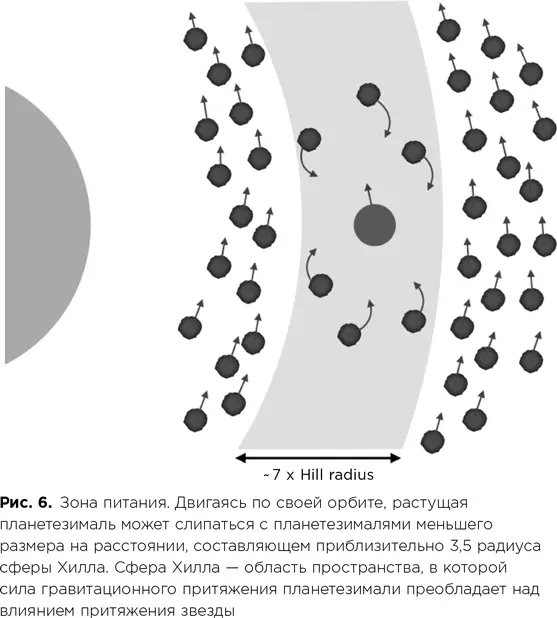

С ростом планетезимали радиус сферы Хилла увеличивается, а вместе с ним — и зона питания, в которую могут втягиваться другие планетезимали размером поменьше. Пока сама планетезималь и ее сфера Хилла остаются маленькими, она прирастает объектами на близких к ней орбитах. Однако в период неудержимого роста планетезималь уже может притягивать тела с намного большего участка диска благодаря увеличению радиуса сферы Хилла. Изначально эти объекты движутся со скоростями, которые существенно отличаются от скорости главной планетезимали, но затем под действием ее силы гравитационного притяжения их орбиты меняются. Величина этой силы такова, что планетезимали меньшего размера несутся по направлению к притягивающему их объекту на намного более высоких скоростях. Благодаря этому им удается избежать лобового столкновения, и они движутся вокруг основной планетезимали по хаотичным орбитам. По эффективности такое кружение не идет ни в какое сравнение с обычным столкновением. В результате неудержимый рост замедляется и начинается новая стадия — олигархическая аккреция. На этом этапе самые крупные планетезимали продолжают увеличиваться, но делают они это медленнее, чем их менее массивные соседи, находящиеся на стадии неудержимого роста. В результате менее крупные объекты растут быстрее самых массивных объектов, постепенно догоняя их в размерах.

С уменьшением количества маленьких объектов запасы свежей «пищи», попадающие в расширяющуюся сферу Хилла планетезимали, иссякают, что со временем приводит к прекращению роста. На этом этапе планетезималь достигает максимальной массы, которую называют массой изоляции . К этому моменту на ее пути не остается никаких других объектов. При ширине полосы питания, равной приблизительно 7 радиусам сферы Хилла, масса изоляции составляет около 10% массы Земли для объекта на расстоянии 1 а.е. от Солнца, если исходить из оценки доступной массы на основе минимальной массы протосолнечной туманности для нашей Солнечной системы. Рядом с Юпитером она увеличивается до 1 массы Земли, так как при большем удалении от Солнца гравитационное притяжение нашей звезды слабее, что обеспечивает больший радиус сферы Хилла. Ядро размером с Землю недостаточно велико, чтобы собрать вокруг себя большую газовую атмосферу, поэтому возникло предположение, что в минимальной массе протосолнечной туманности недооценивается масса области планет-гигантов. Для такого предположения есть основания: огромные силы притяжения больших планет способны разгонять планетезимали до таких скоростей, что они навсегда покидают Солнечную систему. Добиться этого вблизи Земли, где гравитационные тиски Солнца удерживают твердые тела от эффектного побега, намного сложнее. Если масса молодой Солнечной системы вокруг планет-гигантов действительно была больше, тогда обычная масса ядра могла бы достигать приблизительно 10 масс Земли, то есть именно столько, сколько нужно, чтобы начать формирование массивной атмосферы.

Вблизи Плутона, на расстоянии 40 а.е., притяжение Солнца настолько слабо, что сфера Хилла достигает огромных размеров, в результате чего масса изоляции составляет около 5 масс Земли. Это намного больше массы Плутона, которая равна всего лишь 0,2% массы Земли. Исходя из этого несоответствия, можно предположить, что время, необходимое Плутону, чтобы расчистить свою орбиту, все равно окажется больше возраста Солнечной системы. И хотя даже сейчас Плутон остается зажатым в море объектов меньшего размера (что и послужило основанием для признания его карликовой планетой в 2006 г.), проводить сравнение с его массой изоляции не совсем правильно, ведь подобные дальние объекты Солнечной системы, скорее всего, формировались не там, где они находятся сейчас.

Наши планетообразующие планетезимали теперь называют зародышами планет . Приблизительно 30–50 таких объектов должны были находиться в пространстве между орбитами Меркурия и Марса. Хотя изначально они формируются на разных орбитах, траектории движения зародышей планет в какой-то момент пересекаются. При этом они сталкиваются не только друг с другом, но и со свежими планетезималями, попадающими к ним из разных частей окружающего пространства Солнечной системы. Все заканчивается жестокой битвой на выживание, в результате которой зародыши планет сливаются, образуя всего четыре землеподобных мира.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу