Ещё важнее, что трилобиты были первыми крупными панцирными организмами на Земле. Данные о времени генетической дивергенции ближайших родственников этих животных убедительно свидетельствуют, что в раннем кембрии встречались мягкораковинные трилобиты, а уже в атдабанском периоде, на третьем этапе раннего кембрия, у них развились минерализованные панцири (см. рис. 3.4). Возможно, причина в том, что в атмосфере наконец скопилось достаточно кислорода, чтобы трилобиты могли кристаллизовать кальцит в своих раковинах. Большинство организмов, существовавших ранее, были мягкотелыми, без жёстких органов, либо имели крошечные зачаточные раковины (см. главы 2 и 3). Следовательно, они фоссилизировались лишь в среде, которая способствовала консервации, а не разложению (см. главу 5). Мало того, что трилобиты обладали большими сложными панцирями, состоявшими из хитина (как крабы, омары, креветки, насекомые, пауки, скорпионы и прочие членистоногие), эта относительно мягкая и нестойкая оболочка была армирована слоями минерального кальцита. Соответственно, трилобиты фоссилизировались гораздо легче, чем другие обитатели кембрия, поскольку принадлежали к одной из немногих групп, имевших минерализованные раковины. Поскольку трилобиты с твёрдым панцирем появились в атдабане, они в избытке присутствуют в ископаемой летописи, и создаётся ложное впечатление, что в истории жизни на Земле между атдабанским и томмотским периодом произошёл «кембрийский взрыв» (см. рис. 3.4). На самом деле это было взрывное возникновение животных с минерализованными скелетами.

Благодаря изобилию фоссилизировавшихся трилобитов в залежах позднего кембрия удалось описать более 300 их родов из 65 семейств, что многократно превышает количество находок прочих групп окаменелостей, относящихся к тому времени. Практически в любых кембрийских отложениях большинство окаменелостей — трилобиты, поэтому палеонтологи отсчитывают кембрийское время по этапам их эволюции.

Трилобиты — это древнейшие известные людям ископаемые членистоногие. К данному типу также относятся насекомые, пауки, скорпионы, ракообразные и другие существа (см. главу 5). Трилобиты обладают всеми характерными чертами этого типа. Подобно другим членистоногим, они имеют сегментированный экзоскелет, разлагающийся при линьке. Поэтому ископаемые часто представляют собой разные фрагменты перелинявшего экзоскелета, а не цельные останки животных, которые могли бы сохраниться достаточно долго, чтобы снова перелинять. Однако, в отличие от покрова большинства других членистоногих, хитиновый экзоскелет трилобитов армирован минерализованным кальцитом, поэтому они фоссилизировались лучше, чем насекомые, пауки, скорпионы и большинство ракообразных.

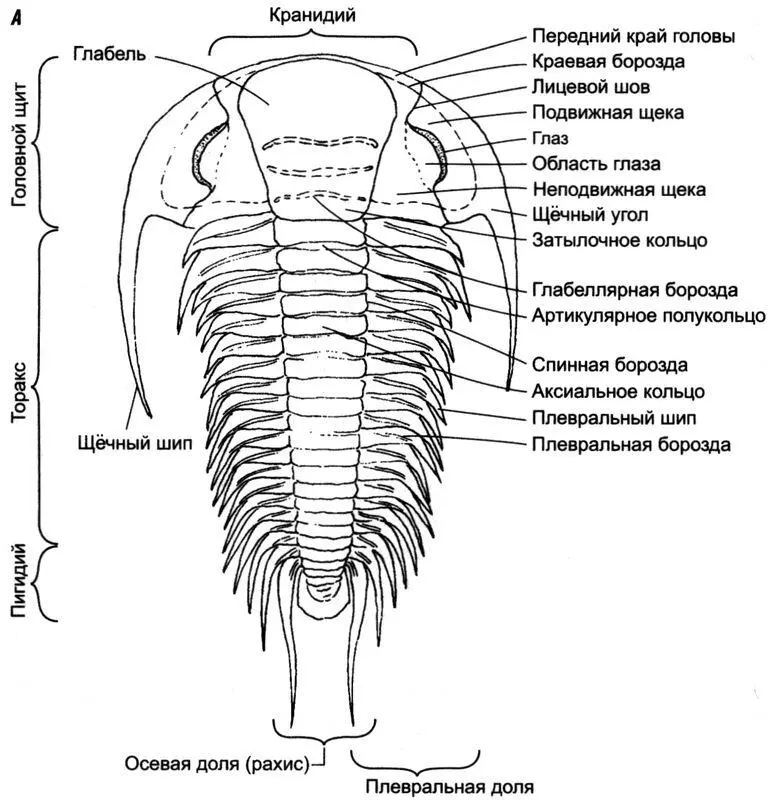

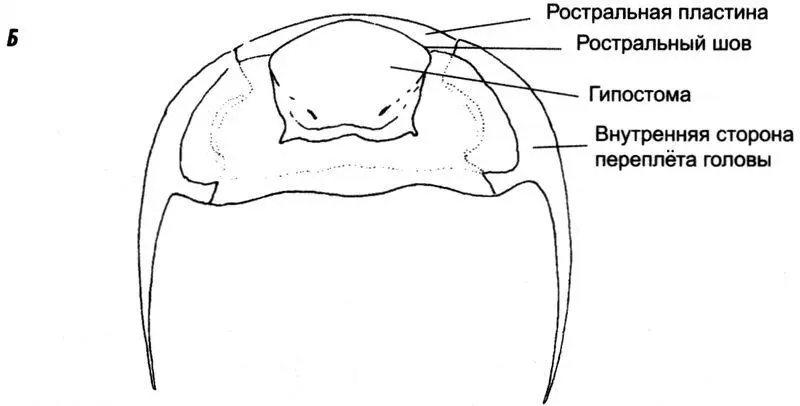

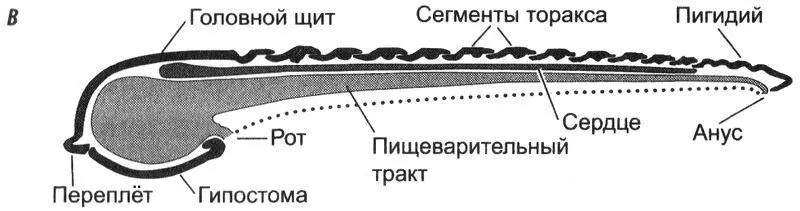

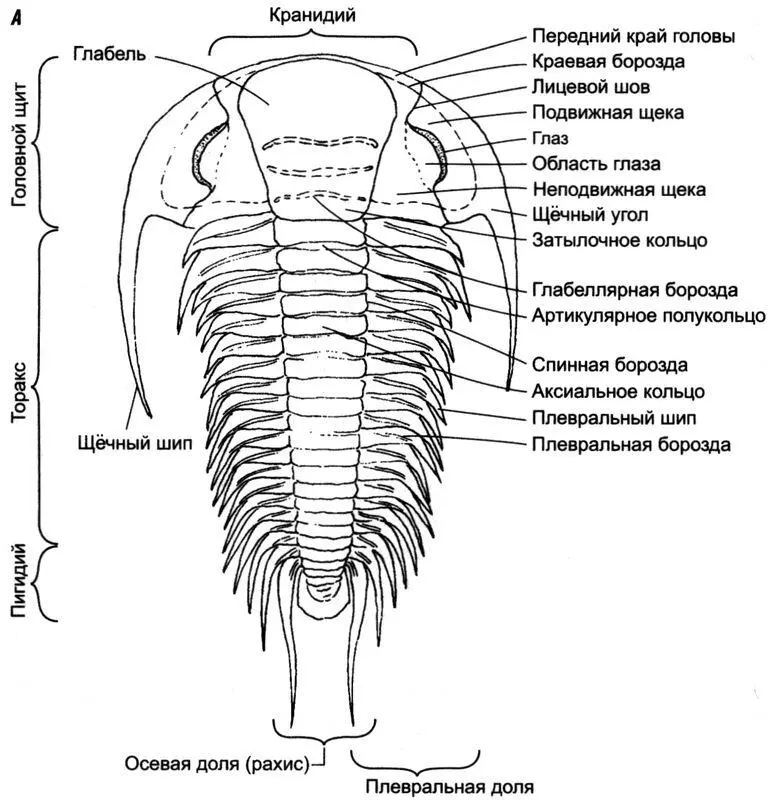

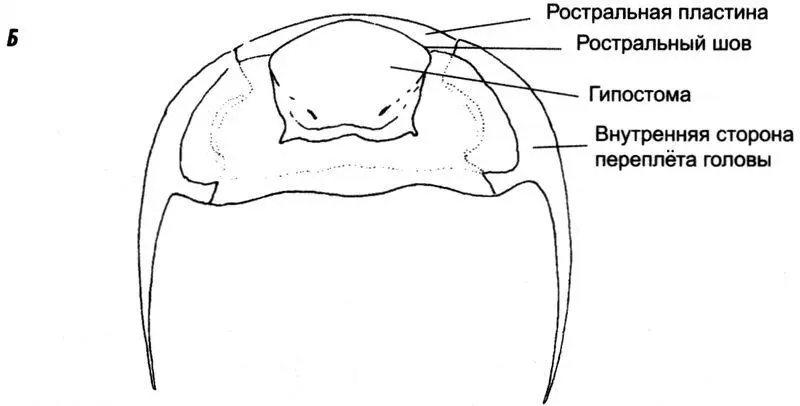

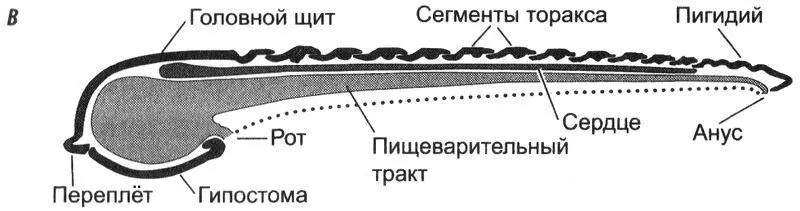

Голова трилобитов, вернее головной щит, называется цефалоном (в переводе с греческого — голова; рис. 4.2, А ). Обычно это широкая структура с двумя «щеками» по бокам и центральной долей («носом») — так называемой глабелью . По обе стороны глабели, как правило, располагались два глаза. Некоторые трилобиты имели крошечные глазки или вообще были их лишены (слепые или полуслепые). У других имелись огромные вращающиеся глаза, обеспечивавшие угол обзора в 360 градусов и позволявшие заметить любых хищников. У наиболее высокоразвитых трилобитов были линзы, состоявшие из двух кристаллов кальцита. Такая линза получалась двояковыпуклой и давала поправку на сферические аберрации, возникавшие в толстых увеличительных стёклах. Спустя 400 млн лет после того, как у трилобитов развились эти «устройства», их повторно изобрёл Христиан Гюйгенс — великий голландский учёный XVII века. Ещё важнее, что трилобиты, пожалуй, были первыми существами на Земле, которые имели настоящие глаза и полагались на зрение, отыскивая пищу и ускользая от хищников.

Рис. 4.2.Общая анатомия трилобита. ( А ) цельный экзоскелет, вид сверху; ( Б ) головной щит, вид снизу; ( В ) поперечное осевое сечение, элементы скелета отмечены чёрным цветом (адаптировано из нескольких источников)

Читать дальше

![Марина Павельева - Разведчик с Ларны. Удивительная история планеты [litres самиздат]](/books/436872/marina-paveleva-razvedchik-s-larny-udivitelnaya-i-thumb.webp)