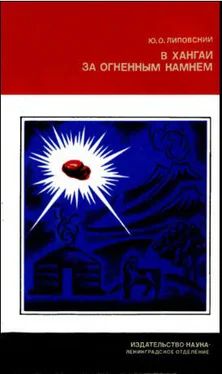

Пироп — камень удивительной и трудной судьбы. И в истории чешского пиропа были свои взлеты и падения. После долгого забвения в новой социалистической Чехословакии возродился гранатовый промысел на современном техническом уровне. Изготовлением ювелирных изделий из пиропа занимаются уже не артели, а крупное государственное предприятие «Гранат» в г. Турново. Украшения, созданные искусными ювелирами из фирмы «Гранат», — серьги, перстни, пироповые браслеты и многое другое — широко известны и пользуются таким же спросом, как чешский хрусталь, чешское стекло и бижутерия. Растущая «гранатовая» промышленность предъявляла к горно-геологической службе все более повышенные требования. А между тем богемские россыпи, которые отрабатывались с середины XVIII в., были уже истощены. Вот почему, отметив достоинства монгольского пиропа, открытого в братской социалистической стране, чехословацкие специалисты увидели в нем возможный заменитель «богемского рубина».

Итак, монгольский пироп получил «международное признание», как выразился по этому поводу Мунхтогтох, собравший нас, чтобы сообщить столь радостное известие. Теперь дело было за местной промышленностью.

В то время в Улан-Баторе создавалась первая отечественная ювелирно-гранильная фабрика. Это событие не могло не польстить профессиональной гордости монгольских дарханов — мастеров по обработке камня и ювелиров. Они ждали его как праздника. И, работая пока еще в небольшом цехе Комбината бытовых услуг, они готовились к его встрече, готовились показать свое возросшее искусство. Они ждали от геологов новых и хороших ювелирных камней. Первыми ласточками для них была наша триада — пироп, хризолит и лунный камень самоцветы непривычные и во многом загадочные, особенно лунный камень. Однако это никого не остановило, все дарханы потянулись к огранке камней.

Огранка ювелирного камня складывается из нескольких последовательных операций: предварительного осмотра, разметки, распиливания, обдирки (придания формы), огранки, шлифовки и полировки. Процесс этот довольно ответственный, требующий практического опыта и знания особенностей камня — его структуры, твердости, спайности, показателя преломления и т. д.

Наш старый знакомый — мастер Чойнзон-гуай хорошо знал особенности многих камней. Поэтому именно он первый приступил к обработке неведомых самоцветов. Камень дался не сразу. Чойнзон тщательно просматривал каждый камень, выбирал его оптимальный раскрой с учетом дефектов и возможной формы огранки и только затем приступал к обработке. Иногда при обработке камень неожиданно лопался по невидимым микротрещинам, и работу приходилось начинать сначала. Это был нелегкий эксперимент, во время которого узнавался характер камня и складывались определенные приемы его обработки. Легче всех в обработке был весьма однородный светлый и прозрачный хризолит. Чойнзон придал ему одинарную бриллиантовую огранку формы «роза», при которой на верхней и нижней частях граненого камня находилось по восьми граней. Тот же тип огранки он применил для мелких и светлых пиропов. Крупные темноокрашенные пиропы, ограненные «розой», слабо просвечивались и хуже смотрелись. И тогда Чойнзон применил к ним уплощенную ступенчатую огранку в форме квадрата или прямоугольника, а для очень темных камней — древнюю индийскую огранку в виде блюдечка. Это увеличивало прозрачность камней и в полной мере выявляло их красивый цвет.

Больше всего пришлось повозиться Чойнзону и его помощникам с пушкинитом и лунным камнем. Эти слабо просвечивающие и очень хрупкие самоцветы капризны в обработке и требуют сугубо индивидуального подхода. Чойнзон придавал им гладкую полусферическую форму кабошонов, постоянно менял высоту кабошона и делал ее то равной, то больше или меньше радиуса камня. Этим он старался поймать и усилить эффект бегающего «кошачьего глаза» в пушкините или увеличить серебристый отлив в лунном камне. Камни часто слоились, раскалывались по мелким трещинкам, иногда в конце обработки оптический эффект вдруг исчезал.

— У-у, самурай! — замахивался на камень один из помощников Чойнзона.

— Зачем обижаешь камень? — вступался за него Чойнзон. — Ты поймай в нем красоту — она не всегда сама наружу выходит! На то ты и творец прекрасного!

Эксперименты продолжались, постепенно узнавались особенности нового сырья. Наконец, были получены граненые камни различной формы размером от «искры» (3 мм) до 20 мм. И опытный алтан-дархан (ювелир) заключил самые лучшие из них в легкую и изящную оправу из благородных металлов, использовав при этом традиционный монгольский орнамент. Особенно популярен у монгольских дарханов символический знак «ульдзий» в виде клетчатого и криволинейного переплетения. Другим излюбленным узором являются лепестки лотоса. Украшая любую вещь орнаментом, монгольские дарханы свято чтут заповедь выдающегося мастера монгольского декоративного орнамента Манибадара: «Украшать вещь надо с умом — чтобы она доставляла радость и тому, кто ею владеет, и тем, кто на нее смотрит и любуется. А главное, чтобы украшения всегда напоминали человеку о счастье и добре, делали его сердце чище. В этом, а не в пестроте суть. Пестра и змея, но она зла. А человеку и себя и вещи злом украшать не следует».

Читать дальше

![Маша Могильнер - Мумка и Сумуска в поисках огненного камня [СИ]](/books/398821/masha-mogilner-mumka-i-sumuska-v-poiskah-ognennogo-thumb.webp)