Рорер, Бинниг и Гербер строили пробный образец своего прибора три года. В 1981 году они экспериментально проверяли закон зависимости силы туннельного тока от расстояния между иглой и поверхностью. Оказалось, что сила тока уменьшается в 10 раз, если между иглой и поверхностью остается только 0,1 нм. Надо думать, для того чтобы уверенно называть такие цифры, требуется небывалая точность позиционирования иглы: нужно не только подвести иглу к поверхности, но и сохранять заданное расстояние по ходу сканирующих метаний — по горизонтали и по вертикали — иглы над поверхностью. Помогли три стерженька из материала, почти не деформирующегося под напряжением.

Сканирование производится при поддержании постоянной силы туннельного тока: игла поднимается над бугорками и опускается над впадинами сканируемой поверхности. Но если экспериментаторы рассчитывали обнаружить на обследуемой «гладкой» площадке своего образца правильную череду ступенек, то линии развертки, полученные осенью 1982 года, показали вереницу бугорков. Профиль, зарегистрированный прибором, отобразил точную атомную топографию просканированного кристалла! Так родился туннельный микроскоп, создатели которого в 1986 году получили Нобелевскую премию по физике.

Из вышесказанного ясно, что туннельный микроскоп относится к микроскопам ближнего поля: кончик иглы удерживается близ обследуемой поверхности. Если нечаянно или еще почему-то игла коснется поверхности, сила тока мгновенно увеличится до величин порядка 100 мкА, что в сто тысяч раз больше туннельного тока. Прибор оснащен специальной амортизацией, оберегающей иглу от внешних механических колебаний.

После изобретения туннельного микроскопа удалось получить множество изображений различных металлических и полупроводниковых поверхностей и разрешить большое количество проблем кристаллографии. А через некоторое время по ходу совершенствования туннельного микроскопа был создан микроскоп «на атомной силе»: для получения изображения используются силы, возникающие при взаимодействии иглы и сканируемой поверхности. Это силы притяжения — ван-дер-ваальсовы силы — и силы отталкивания, проистекающие из принципа непроницаемости атомов. Таким образом, в полку микроскопов ближнего поля — пополнение.

Вернемся к нашей молекуле фталоцианина меди. Игла туннельного микроскопа сканирует поверхности и создает изображения. А что будет, если на поверхность «выложить» какие-нибудь атомы или молекулы? А вдруг они окажутся настолько непрозрачными для электронов, замешанных в туннельном эффекте, что возникнет какой-никакой, но образ — этакие протуберанцы или сполохи на поверхности?

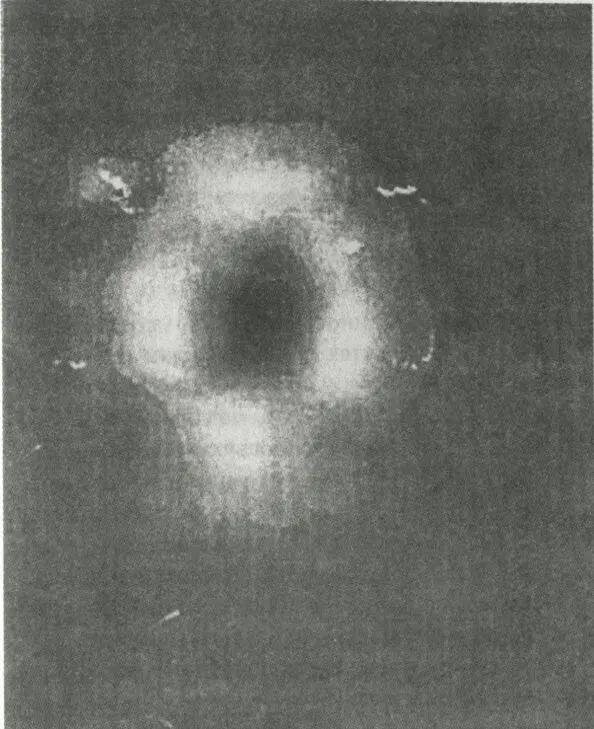

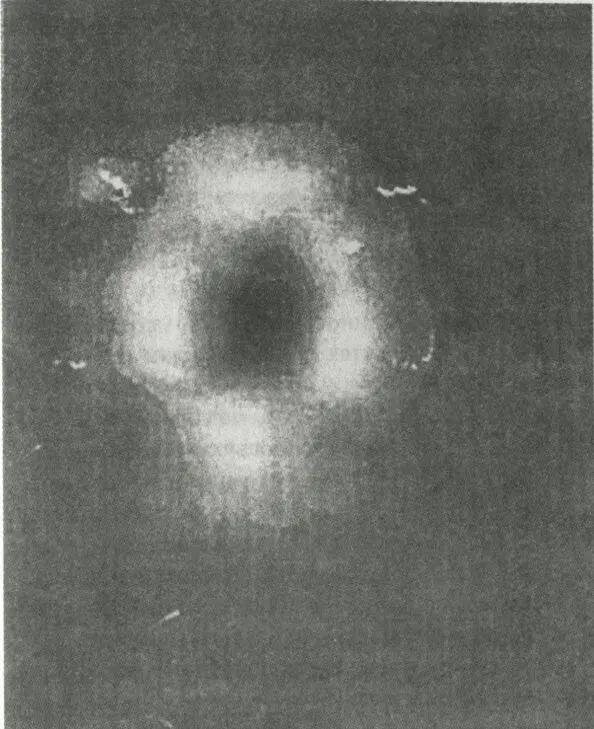

Джим Гимжевски, решив проверить это предположение, выбрал в качестве образца фталоцианин меди. Он поместил кучку молекул этого вещества на серебряную поверхность, зная, что серебро очень хорошо проводит электричество. Затем он окунул в скопление молекул иглу туннельного микроскопа и, убедившись, что несколько из них прилипло к игле, попытался перенести молекулы в другое место. И ему это удалось: он приблизил иглу к выбранному участку и стряхнул с нее несколько молекул, которые затем беспорядочно рассредоточились по поверхности. Потом он очистил иглу, слегка повысив приложенное к ней напряжение, и приступил к эксперименту: передвигая иглу близ того места, где он разбросал молекулы фталоцианина меди, Гимжевски смог получить изображение — первое изображение одиночной молекулы, полученное на туннельном микроскопе ( рис. 4 ).

Рис. 4. Изображение молекулы фталоцианина меди на поверхности кристалла серебра, полученное в 1987 году Дж. К. Гимжевски на туннельном микроскопе в исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе. Четыре дольки соответствуют тем четырем долькам белых крестиков, что видны на изображении, полученном в 1957 году на автоэлектронном микроскопе (см. рис. 2). Размеры участка на фото: 5 нм x 5 нм

И оно удивительно напоминало картинку, полученную Эрвином Мюллером тридцатью годами ранее. Однако оба опыта как бы противоположны друг другу: у Мюллера молекула была на игле, у Гимжевски — на поверхности. Вот как начиналось новое приключение, открывавшее неслыханные возможности, совершенно недоступные как автоионному, так и электронному микроскопам. Подумать только: притронуться к молекуле кончиком иглы, которая, в сущности, продолжает палец исследователя…

Читать дальше