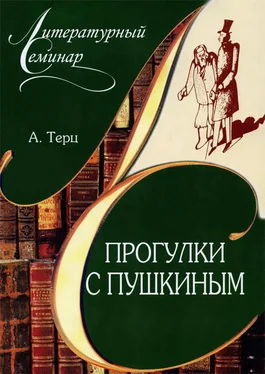

Открывая прогресс и даже, случалось, идя впереди прогресса (издатель «Современника» всё-таки), Пушкин и в жесте и в слоге ещё сохранял аристократические привычки и верил в иерархию жанров. Именно поэтому он её нарушал. Он бы никогда не написал «Евгения Онегина», если бы не знал, что так писать нельзя. Его прозаизмы, бытопись, тривиальность, просторечие в большой степени строились как недозволенные приёмы, рассчитывающие шокировать публику. Действительность появлялась, как дьявол из люка, в форме фривольной шутки, дерзкого исключения, подтверждавшего правило, что об этом в обществе говорить не принято. Там ещё господствовал старинный роман, «нравоучительный и чинный», и Пушкин от него отправлялся, на него ориентировался, пародируя литературу голосом жизни. Последняя звучала репликой а part, ставившей, бывало, панораму вверх дном, но не меняющей кардинально приличествующего стиху высокородного тона и самóй грубостью иных изречений лишь подчеркивающей лежащую на них печать предвзятости и изящества. В результате получались та же пастораль-навыворот, «нравоучительный и чинный» роман-бурлеск.

Наталья Павловна сначала

Его внимательно читала,

Но скоро как-то развлеклась

Перед окном возникшей дракой

Козла с дворовою собакой

И ею тихо занялась…

Три утки полоскались в луже;

Шла баба через грязный двор

Бельё повесить на забор,

Погода становилась хуже…

Потом вся эта ирония стала изображаться всерьёз. Из пушкинской лужи, наплаканной Станционным смотрителем, выплыл «Антон-Горемыка»…

Пушкин — золотое сечение русской литературы. Толкнув её стремительно в будущее, сам он откачнулся назад и скорее выполняет в ней роль вечно цветущего прошлого, к которому она возвращается, с тем чтобы стать моложе. Чуть появится новый талант, он тут как тут, с подсказками и шпаргалками, а следующие поколения, спустя десятилетия, вновь обнаружат Пушкина у себя за спиной. И если мысленно перенестись в отдалённые времена, к истокам родного слова, он и там окажется сзади — раньше и накануне первых летописей и песен. На его губах играет архаическая улыбка.

Тоже и в литературном развитии XIX века. Пушкин остаётся ребенком, который сразу и младше и старше всех. Подвижность, непостоянство в погоне за призраком жизни, в скитании по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там, умерялись в нём тягой к порядку, покою и равновесию. Как добросовестный классик, полагал он спокойствие «необходимым условием прекрасного» и умел сочетать безрассудство с завидным благоразумием. Самые современные платья сидели на нём, словно скроенные по старомодному немного фасону, что придавало его облику, несмотря на рискованность поз, выражение прочной устойчивости и солидного консерватизма. С Пушкиным не ударишь лицом в грязь, не пропадёшь, как швед под Полтавой. На него можно опереться. Он, и безумствуя, знает меру, именуемую вкусом, который воспринят им в поставленном на твёрдую ногу пансионе природы. «…Односторонность есть пагуба мысли». «…Любить размеренность, соответственность свойственно уму человеческому».

На все случаи у него предусмотрены оправдания, состоящие в согласии сказанного с обстоятельствами. Любая блажь в его устах обретала законную санкцию уже потому, что была уместна и своевременна. Ему всегда удавалось попасть в такт.

Когда же юность лёгким дымом

Умчит веселья юных дней,

Тогда у старости отымем

Всё, что отымется у ней.

В предупреждение старости вылетела крылатая фраза (в свою очередь послужившая присказкой к семейным исканиям Л. Толстого): «Была бы верная супруга и добродетельная мать». И это у такого ловеласа!

…Всему пора, всему свой миг.

Смешон и ветреный старик.

Смешон и юноша степенный.

До чего рассудителен Пушкин! При всех изъянах и взрывах своего темперамента он кажется нам эталоном нормального человека. Тому безусловно способствует расфасовка его страстей и намерений по предустановленным полочкам возраста, местожительства, происхождения, исторической конъюнктуры и т. д. Вселенная в его понимании пропорциональна, периодична и основывается на правильном чередовании ударений. «Чредой слетает сон, чредой находит голод». Пушкин неравнодушен к изображению простейших жизненных циклов: дня и ночи, обеда и ужина, зимы и лета, войны и мира, — всех тех испокон века укоренившихся «привычек бытия», в тесном кругу которых он только и чувствует себя вполне в своей тарелке. Поэтому он охотно живописал погоду. В сущности, в своих сочинениях он ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Зализняк - Прогулки по Европе [litres]](/books/430207/andrej-zaliznyak-progulki-po-evrope-litres-thumb.webp)