На обороте листка, на котором написано уже приведенное выше неизвестное прежде стихотворение «Один среди людского шума», находится другое, известное по автографу, который пятнадцатилетний поэт вписал в тетрадь, заполнявшуюся в 1829 году. В тетради Лермонтова стихотворение читается так:

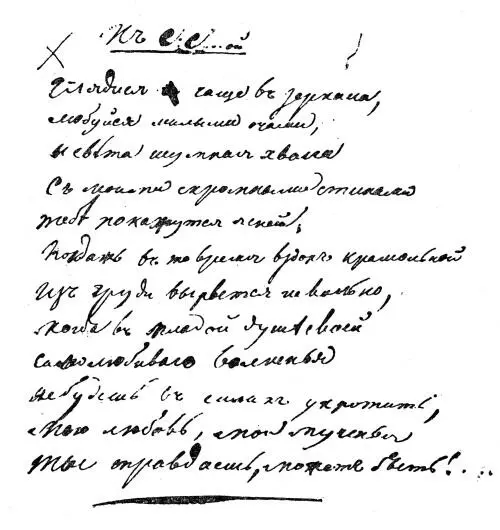

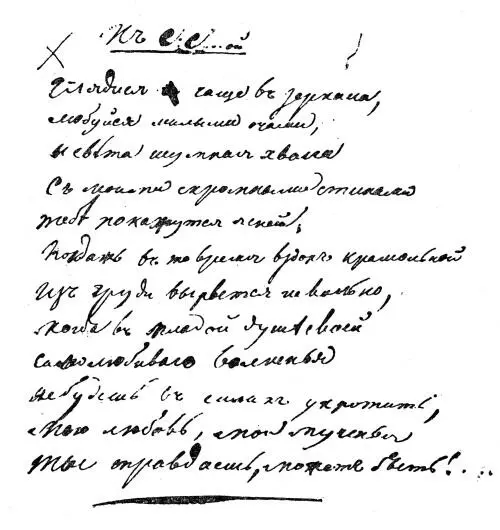

К***

Глядися чаще в зеркала,

Любуйся милыми очами,

И света шумная хвала

С моими скромными стихами

5 Тебе покажутся ясней…

Когда же вздох самодовольный

Из груди вырвется невольно,

Когда в младой душе своей

Самолюбивые волненья

10 Не будешь в силах утаить:

Мою любовь, мои мученья

Ты оправдаешь, может быть!.. [459] Лермонтов, т. I, с. 62.

В новом автографе строка 6-я выглядит иначе:

Когда ж в то время вздох крамольный

Строка 9–10

Самолюбивого волненья

Не будешь в силах укротить

Но дело не в двух разночтениях: в новом автографе, сохранившемся в бумагах А. М. Верещагиной, вместо трех звездочек выставлены инициалы.

К С. С…..ой.

Эти инициалы, так же как и строку «Мою любовь, мои мученья», мы должны сопоставить с припиской Лермонтова, сделанной им возле другого стихотворения 1829 года, — «К гению». «Напоминание о том, — пояснил поэт, — что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил 12 лет — и поныне люблю» [460] Там же, с. 387.

.

Назван 1827 год. Запись — 1830 года. «Поныне люблю», — значит, в продолжение трех лет!

Биографы и комментаторы уже давно ломали головы над тем, кто был предметом этой отроческой любви, волновавшей Лермонтова целых три года. Теперь, зная инициалы, мы можем назвать и самое имя. Как ни странно, но ответ содержится не только в новом автографе, но и в… полном собрании сочинений Лермонтова, а стихотворение, в котором фамилия вдохновительницы названа полностью, печатается начиная с 1882 года. Вот его текст, в котором я выделяю курсивом две строчки:

Как? вы поэта огорчили

И не наказаны потом?

Три года ровно вы шутили

Его любовью и умом?

Нет! вы не поняли поэта,

Его души печальный сон;

Вы небом созданы для света,

Но не для вас был создан он!.. [461] Лермонтов, т. I, с. 260.

Нет сомнения, что Лермонтов говорит здесь о себе. Это он не для света созданный поэт — тема, проходящая сквозь всю юношескую лирику.

Стихотворение 1831 года. Из числа новогодних мадригалов. Обращенное к Сабуровой. Сабурову звали Софьей. То есть — С. С. Она была дочерью Ивана Васильевича Сабурова, писателя по сельскому хозяйству [462] А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, Приложение III, с. 73.

, и жены его — Веры Петровны, племянницы известного поэта М. М. Хераскова, принимавшего деятельное участие в учреждении Московского университетского благородного пансиона. Все братья Сабуровой — их было трое: Сергей, Михаил и Владимир — учились в этом пансионе одновременно с Лермонтовым, а один из них — Михаил, одноклассник поэта, — принадлежал к числу его самых близких и самых любимых друзей [463] Ф. Майский. Новые материалы к биографии М. Ю. Лермонтова. — См.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова». Сборник первый. Исследования и материалы. Под редакцией Н. Л. Бродского, В. Я. Кирпотина, Е. Н. Михайловой, А. Н. Толстого. М., ГИХЛ, 1941, с. 641.

. Ему посвящены стихотворения 1829 года «Посвящение NN» (с позднейшей припиской 1830 года: «(При случае ссоры с Сабуровым)»), «Пир» (приписано: «К Сабурову (Как он не понимал моего пылкого сердца?)», «К NN» (с припиской «(К Сабурову — наша дружба смешана с столькими разрывами и сплетнями — что воспоминания об ней совсем не веселы. — Этот человек имеет женский характер. — Я сам не знаю, отчего так дорожил им)» [464] Лермонтов, т. I, с. 15, 385, 16, 386, 41, 390.

.

«К С. С…ой». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Сабуровы были пензенские помещики с большими связями и, очевидно, принадлежали к числу знакомых Арсеньевой [465] А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, Приложение III, с. 73.

. Одновременно они были приписаны к тульскому дворянству и владели землями в Белевском уезде Тульской губернии [466] В. И. Чернопятов. Дворянское сословие Тульской губернии. Родословец, вып. III. М., 1909, с. 143; Л. М. Савелов. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию тульского дворянства. М., Издво М. Т. Яблочкова, 1904, с. 222–223

, где находилась «ефремовская деревня» — другими словами, имения отца Лермонтова, Юрия Петровича, и Арсеньевых, родственников поэта со стороны матери, и где двенадцатилетний Лермонтов мог встретить семью Сабуровых.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)