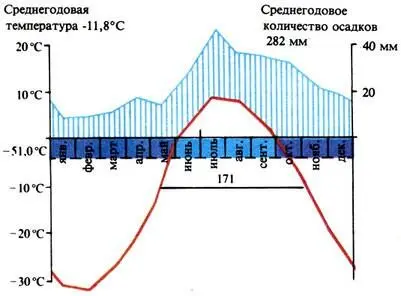

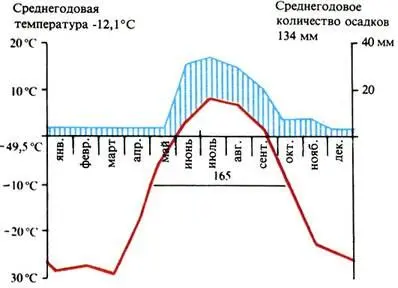

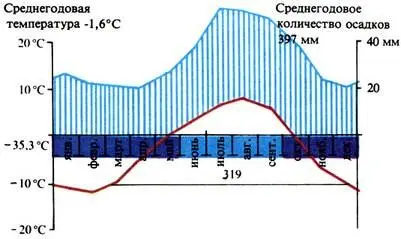

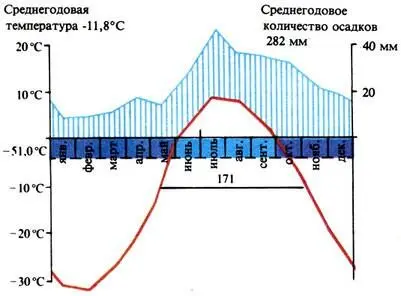

Вторая отличительная особенность тундровой зоны — повсеместно малое количество осадков. Редко в течение года их выпадает более 300 мм, а то и 200 — 150 мм. Соответственно снежный покров также не велик — его толщина составляет всего 10 — 50 см, и снег часто не может защитить растения. К тому же нередкие бури сдувают снег. Вот почему для арктических растений очень важно действие ветра. С недостатком снега связано и наличие многолетнемерзлых грунтов, а с ним в свою очередь — подвижность почвы (солифлюкция), явление, широко распространенное в тундре.

Еще один фактор, важный для роста растений, а именно продолжительность светового дня, климадиаграммы вообще не отражают. Летом здесь господствует всем известный полярный день, который почти не прерывается даже сумерками; в это время суточные колебания температур небольшие, что имеет решающее значение для создания растениями органических веществ. Из-за того что солнце стоит низко над горизонтом, облучение незначительное, но благодаря непрерывному фотосинтезу его все же достаточно, чтобы растения могли создать необходимый запас веществ.

Растительность арктической тундры

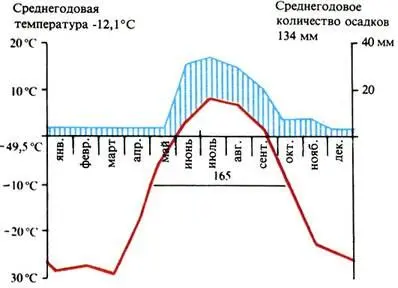

Климадиаграмма зоны арктических тундр Северной Америки

Хотя тундровая зона и раскинулась на огромных пространствах, видовое разнообразие ее флоры очень невелико. В отдельных областях число видов покрытосеменных растений едва достигает 200 — 300, а в арктических холодных пустынях часто бывает менее 100 и даже не более 50. Никакая другая зона растительности не характеризуется таким единообразием флоры и растительных сообществ. Это объясняется, очевидно, тем, что в зимнее время плоды и семена тундровых растений хорошо разносятся ветром по поверхности снежного или ледяного покрова. Таким образом, они легко могут быть перенесены даже через замерзшие участки морей. Различия в растительном покрове тундр обусловлены в основном причинами двух разных категорий: во-первых, общим снижением (в направлении с юга на север) средних температур, а также разной продолжительностью вегетационного периода и, во-вторых, сравнительно недавним или более древним заселением растениями тех или иных территорий. Те области современных тундр, которые в ледниковый период были покрыты материковым льдом и смогли быть заселены растениями лишь после отступления ледника, например север Европы или восточная часть Северной Америки, флористически гораздо беднее Восточной Сибири или Аляски, которые в плейстоцене были свободными от ледника.

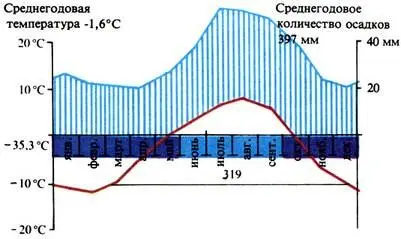

Климадиаграмма зоны арктических тундр Азии

Конечно, говоря о "единообразии" тундровой зоны, мы имели в виду прежде всего сравнение ее с другими зонами растительности. Разумеется, и тундра обнаруживает разнообразную дифференцировку, о чем речь пойдет дальше. В общем это будет как бы описание профиля, проведенного через тундровую зону с юга на север.

Климадиаграмма зоны арктических тундр Европы

Лесотундра.Сомкнутые бореальные хвойные леса у северной границы их распространения обычно постепенно, но неуклонно становятся более редкостойными. Появляются безлесные участки; к северу их бывает все больше. Низкие, нередко уродливые деревья отстоят одно от другого на 10 м и более. Между ними растут кустарнички, карликовые березы, низкие ивы и другие растения. Наконец остаются лишь отдельные островки леса, но и те сохраняются преимущественно в защищенных от ветра местах, главным образом в речных долинах. Эта пограничная между лесом и тундрой полоса и есть лесотундра, во многих местах простирающаяся в виде сравнительно узкой зоны, но нередко местами ее поперечник (с севера на юг) достигает сотен километров. Лесотундра — типичная переходная полоса между лесом и тундрой, и часто очень трудно, а то и вовсе невозможно провести четкую границу между двумя зонами.

Впечатление, которое производит на путешественника лесотундра северной Якутии, образно описал русский этнограф В. Л. Серошевский:

"Лес этот жалок. Преждевременно состарившийся, покрытый бородатыми лишайниками, с жидкой, желтоватой зеленью на немногочисленных живых побегах, с высохшими, часто обломанными верхушками, он тянется широкой, редкой, траурной каймой вдоль всей северной опушки лесов. Деревья хворые, уродливые, от 2 до 3 саженей высоты и от 4 до 6 дюймов в диаметре, покрыты массой бородавок, сучков, ветвей, засохших однолетних побегов, торчащих вдоль ствола, точно шипы. Зелени на них чрезвычайно мало. Они совсем почти не дают ни тени, ни защиты; в таком лесу всюду видишь над собой небо, а кругом прогалины" [10] Серошевский В. Л. Якуты, т. 1. — Спб.: 1896, с. 55.

.

Читать дальше