В нескольких километрах от берега, на западных склонах плавно поднимающихся вверх прибрежных Кордильер, на высоте 300 — 700 м над уровнем моря, находится область наиболее обильных туманов. Постоянное (во всяком случае в течение зимнего полугодия) образование туманов, которые часто сохраняются до полудня и дольше, происходит в результате встречи поднимающегося с моря холодного воздуха с массами более теплого воздуха вверху. Высокая влажность воздуха и конденсация влаги на всех твердых предметах, которые попадают в пелену тумана, создают благоприятные предпосылки для развития растительного покрова. Это и есть область упомянутой выше формации ломас. Здесь господствуют густые сообщества трав, а прежде развивались даже леса.

Выше зоны, подверженной влиянию прибрежных туманов, на высоте 700 — 2400 м снова очень сухо, так как лишь в исключительных случаях сюда доходят туманы или выпадают дожди. Для этого региона характерен растительный покров гравийных (щебнистых) пустынь или полупустынь: здесь растут кактусы, суккулентные кустарники и крупные травы, встречающиеся на сравнительно высоко расположенных участках. Но на высоте до 1400 м встречаются только крупные колоннообразные кактусы.

Пустыня Намиб.Вторая хорошо исследованная "пустыня туманов" — пустыня Намиб — занимает полосу 100-километровой ширины вдоль берега Юго-Западной Африки от Анголы до Капской области. Большая ее часть покрыта огромными подвижными дюнами, по происхождению в основном приморскими; как правило, растительного покрова на них нет. Туманы, образующиеся над холодным океаническим течением, перемещаются в ночные часы в глубь материка в пределах прибрежной полосы шириной до 50 км. Туманных дней в году здесь бывает в среднем около 200; за это время туманы приносят на сушу всего около 40-50 мм "осадков". Влага таких "осадков" проникает в почву на глубину в несколько сантиметров и очень быстро испаряется, едва солнечные лучи рассеют туман, поэтому сколько-нибудь существенного значения для растений она не имеет. В пустыне Намиб нет типичных "туманных" растений, подобных видам рода Tillandsia , характерным для южноамериканской прибрежной пустыни. В таких расположенных вблизи океана областях (без учета мест, где грунтовые воды находятся близко, — оврагов, сухих долин, а также редких дождливых лет) высшие растения десятилетиями вообще отсутствуют на больших территориях. Лишь на скалистых склонах, где влага туманов осаждается и стекает в трещины, растут многочисленные мелкие суккуленты, в частности представители родов Euphorbia, Pelargonium, Sansevieria, Hoodia, Sarcocaulon, Lithops и Aloe . Камни и скалы здесь покрыты преимущественно лишайниками, способными довольствоваться лишь влагой туманов.

Чилийско-перуанская прибрежная пустыня. Участок с колонновидными кактусами, находящийся выше зоны туманов на высоте около 1500 м над уровнем моря

Самое примечательное и известное растение пустыни Намиб — вельвичия удивительная ( Welwitschia mirabilis ). Этот вид голосеменных растений (отдел Gymnospermae) — единственный представитель особого семейства Welwitschiaceae, занимающего совершенно особое место в системе растений; он встречается только в этой пустыне. Вельвичии растут на ограниченной территории, не испытывающей сильного влияния туманов. Эти двудомные растения развивают мощный, свеклообразно вздутый, а затем сужающийся и уходящий на глубину до 1,5 м корень; стебель у них короткий, толстый, немного выдающийся над поверхностью почвы, с двумя крупными кожистыми, постоянно нарастающими у оснований листьями. Как удалось установить, максимальный возраст вельвичий достигает 500-600 лет. Потребность во влаге они покрывают за счет дождевой воды, хотя дожди здесь выпадают редко; вода сохраняется в сильно вздутом корне.

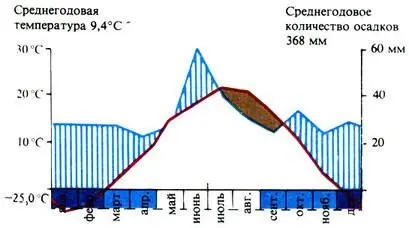

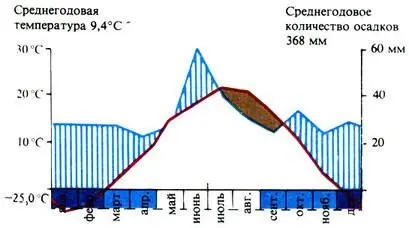

Размеры и границы.Степи занимают обширные территории зоны умеренного климата. На материках северного полушария их наибольшая протяженность с юга на север ограничивается 35 и 55° с. ш. К северу от степей располагается лесостепь, а далее — летнезеленые лиственные леса или хвойные леса бореальной зоны. На юге же степи обычно сменяются полупустынями и пустынями.

Климадиаграмма восточноевропейских степи

Читать дальше