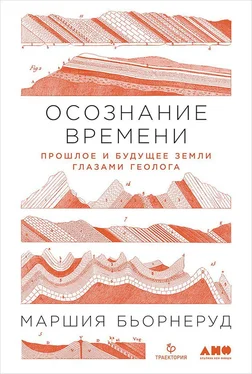

Есть несколько способов узнать, какое количество пород некогда возвышалось над горным поясом и было впоследствии удалено. Один из них — спросить у пород, вышедших сейчас на поверхность, как глубоко они находились под землей в определенное время в прошлом. Это можно сделать с помощью метода, известного как метод трекового датирования (или датирование по трекам распада ), который изначально был разработан нефтегазовыми компаниями для реконструкции термальной истории осадочных пород, чтобы определить, могло ли в них в свое время происходить образование нефти или природного газа (осадочные отложения должны быть достаточно нагреты, чтобы органическое вещество «приготовилось» в них должным образом, но не слишком горячими, чтобы оно не выгорело).

В основе трекового датирования лежит тот факт, что широко распространенный изотоп урана 238U не только радиоактивен, но и имеет нестабильное ядро, которое спонтанно распадается с известной скоростью и с выбросом энергии. Эти высокоэнергетические события повреждают изнутри структуру кристалла. Используя микроскоп с большим увеличением, можно разглядеть эти повреждения, или треки распада, внутри урансодержащих кристаллов, таких как циркон (который в очередной раз подтверждает свой статус сокровища для геохронологов) и апатит (минерал, присутствующий в зубах и костях). Для каждого урансодержащего минерала характерна конкретная температура, при нагревании выше которой его кристаллическая решетка способна исцелить саму себя и стереть эти шрамы, подобно «волшебному экрану», стирающему все рисунки, если его хорошо потрясти. Но, если минерал находится ниже этой температуры, все повреждения остаются запечатленными в кристаллах. Таким образом, подсчитав плотность треков распада в данном объеме минерала, можно определить, сколько времени прошло после его остывания до определенной температуры и, следовательно, с того момента, когда он оказался на соответствующей глубине. Термохронология на основе треков распада для гималайских пород показывает, что современная скорость поднятия, оцененная на основе нескольких десятилетий спутниковых наблюдений, соответствует скорости поднятия в геологическом масштабе времени [32] Van der Beek, P., et al., 2006. Late Miocene— Recent exhumation of the central Himalaya and recycling in the foreland basin assessed by apatite fission-track thermochronology of Siwalik sediments, Nepal. Basin Research , 18, 413–434.

.

Другой способ узнать, сколько материала было «сострижено» эрозией с гор, — посмотреть на объемы отложений, которые накапливаются у их подножий, подобно обрезкам волос на полу в парикмахерской. В Гималаях бо́льшая часть эродированного обломочного материала скопилась в двух гигантских «свалках» на морском дне: конусе выноса Инда и конусе выноса Ганга и Брахмапутры (который также называется Бенгальским конусом), куда эти реки на протяжении 50 млн лет выносят обломки гор. На картах Мари Тарп эти конусы похожи на два длинных языка, вытянутых от побережья далеко в Индийский океан. Бенгальский конус выноса является самым большим в мире: от общего устья Ганга и Брахмапутры на побережье Бангладеш (которое само полностью образовано из обломочного материала, принесенного с гор) его язык простирается на юг более чем на 3000 км. Если наложить этот конус на континентальную часть США, он растянется от канадской границы до Мексики, причем почти половину этого расстояния его толщина будет превышать 6,5 км.

Бурение и геофизическая разведка конуса выноса Инда [33] Clift, P. D., et al., 2001. Development of the Indus Fan and its significance for the erosional history of the Western Himalaya and Karakoram. Geological Society of America Bulletin , 113, 1039–1051.

и Бенгальского конуса [34] Einsele, G., Ratschbacher, L., and Wetzel, A., 1996. The Himalaya-Bengal fandenudation-accumulation system during the past 20 Ma. Journal of Geology , 104, 163–184. doi:10.1086/629812

позволяют нам увидеть перевернутую вверх дном импрессионистскую летопись выветривания Гималайских гор, где измельченные обломки пород, некогда венчавших вершины новорожденных гор, образуют самые нижние слои в огромной толще глубоководных отложений. По оценкам ученых, объем одного только Бенгальского конуса выноса [35] Curray, J., 1994. Sediment volume and mass beneath the Bay of Bengal. Earthand Planetary Science Letters , 125, 371–383.

составляет 12,5 млн куб. км — это больше, чем современный объем Тибетского нагорья, находящийся выше уровня моря [36] Исходя из площади нагорья 2,6 млн кв. км и средней высоты 4,5 км.

. Это означает, что за все время существования Гималаев эрозия «состригла» с них больше материала, чем тот, из которого в настоящее время сложена эта высочайшая горная система Земли. В свете этого факта ответить на, казалось бы, элементарный вопрос Дилана (и Геттона): «Сколько лет может простоять гора, прежде чем ее смоет в море?» — становится еще сложнее. О каких горах идет речь? Гималаи существуют вот уже 55 млн лет, но на самом деле сегодня мы видим далеких потомков изначальных древних гор, чьи обломки сейчас лежат на дне Индийского океана.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алан Джасанов - Мозг - прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/401119/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet-thumb.webp)