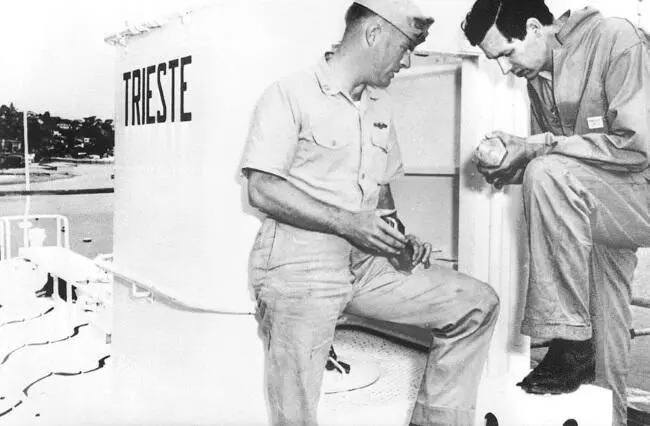

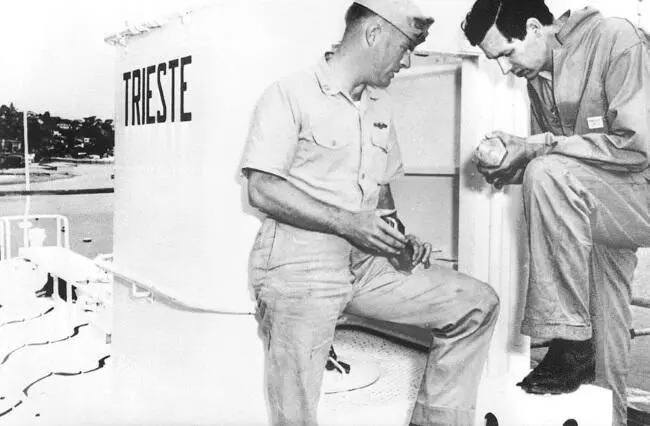

Батискаф, в отличие от подводной лодки, не имеет двигателя. Он погружается в воду и опускается вниз до самого дна. Батискаф, используемый в экспедиции 1960 года, назывался «Триест». Он был сконструирован швейцарским ученым Огюстом Пиккаром в Триесте (Италия), а управлял батискафом его сын Жак. Батискаф был собственностью ВМС США, в команде также был лейтенант Дон Уолш. Они сидели в гондоле, которая висела под огромным резервуаром с топливом. Резервуар играл роль поплавка, а нагруженный железным балластом «Триест» погружался на глубину.

Лейтенант ВМФ Дон Уолш (слева) и швейцарский ученый Жак Пиккар готовят батискаф к рекордному погружению.

23 января 1960 года «Триест» погрузился в океан. Спуск занял 5 часов, но на дне (10 916 м) Уолш и Пиккар едва провели 20 минут, а затем сбросили балласт, и началось трехчасовое путешествие наверх. Они планировали провести на дне больше времени, но из-за треснувшего внешнего иллюминатора они предусмотрительно решили вернуться на поверхность раньше. Давление воды на глубине более чем в тысячу раз превышает давление на поверхности.

В честь Юджина Шумейкера, основателя астрогеологии, названы астероид, комета и даже космический корабль. Его научная деятельность началась с исследования загадочного кратера в Аризонской пустыне.

Место, открытое Юджином Шумейкером, теперь известно как Метеоритный кратер.

Астрогеология сопоставляет данные о породах планет Солнечной системы, Луны и других космических объектов с тем, что уже известно о Земле. Таким образом ученые узнают их историю. Шумейкеру удалось найти убедительную связь между всеми породами Солнечной системы благодаря открытию кратера в центральной части Аризоны, который потом стал называться кратером Бэрринджера. Одни исследователи до Шумейкера считали кратер остатками вулкана, другие предполагали, что кратер возник из-за падения метеорита — каменной глыбы из космоса. В 1960 году Шумейкер, к своему удивлению, обнаружил в кратере кремнезем, минерал, который он раньше встречал только на полигонах, где проводили испытания ядерной бомбы. Он не мог возникнуть за счет естественных вулканических сил, только за счет энергии от удара метеорита. Шумейкер предоставил первое доказательство, что на Землю могут падать крупные метеориты со строением и составом, как у земных пород. То, что мы видим здесь на Земле, мы увидим и в космосе.

Колебания магнитного поля Земли

Палеомагнетизм как научная область возник в начале XX века, когда геологи заметили, что некоторые горные породы в конкретной области были намагничены в направлении, противоположном магнитному полю Земли.

Магнитометры измеряют силу и полярность магнитного поля. Специальные магнитометры тянули по дну, чтобы определить изменения полярности магнитных частиц, застывших внутри.

Палеомагнитные исследования были сосредоточены на составлении схемы движения континентов в течение разных геологических эпох. К концу 1960-х годов накопилось достаточно доказательств, что в прошлом магнитное поле Земли не раз меняло свою полярность. Если бы в далеком прошлом существовали компасы, то в определенные периоды истории Земли они бы указывали на юг. Намагниченные вулканические породы сохраняют следы магнитного поля Земли, то есть каким оно было в период их остывания. В ходе исследований спрединга морского дна как части теории тектоники плит стало очевидно, что магнитное поле меняло свою полярность 181 раз за последние 83 млн лет, — и скоро это может случиться снова.

Горячая точка

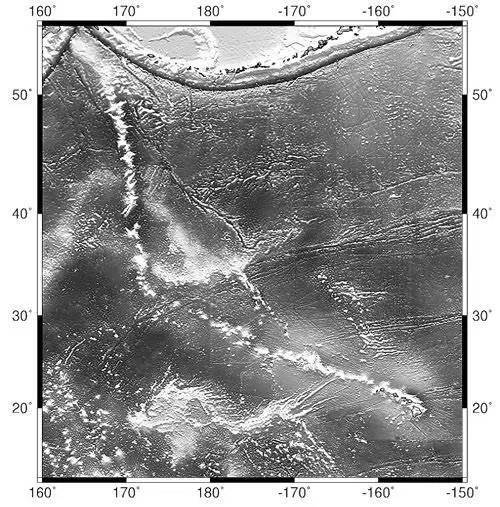

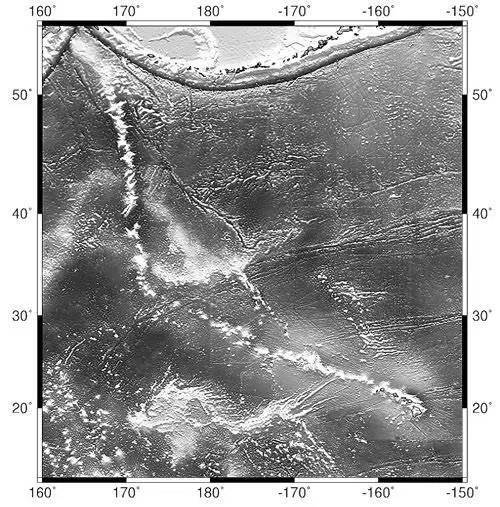

В 1963 году появилась теория о том, как формируются островные цепи, подобные Гавайским. Это станет неоспоримой иллюстрацией спрединга морского дна.

Из космоса видно, как Гавайские острова прокладывают себе путь через океан.

Все, кто бывал на острове Гавайи, также называемом Большим островом, знают о его вулканическом происхождении. В большинстве вулканических областей вулканы формируют цепочку вдоль границы литосферной плиты. Однако это не про Гавайи. На других островах штата активных вулканов практически нет. Джон Тузо Вильсон развил идею горячей точки, предположив, что гавайские острова сформировались один за другим по мере того, как Тихоокеанская плита двигалась над восходящим потоком горячей магмы, пробивающейся сквозь кору. Эта горячая точка питала вулканы на поверхности, участвуя в создании острова. Морское дно, расширяясь, отодвигало остров все дальше от горячей точки, но восходящий магматический поток оставался на месте, в мантии. Поочередно над горячей точкой образовались новые острова и снова отдалились от нее, только вновь образованный остров до сих пор связан с магмой. Вопрос, как магма собирается в одной части мантии, чтобы создать плюм (или мантийный поток), до сих пор остается открытым.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу