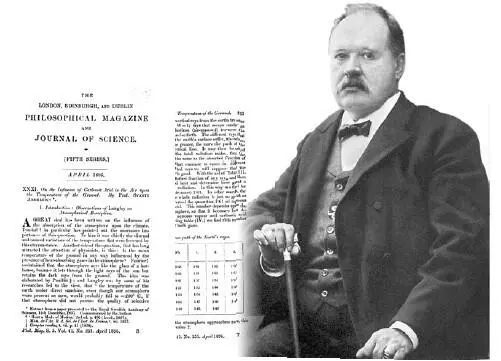

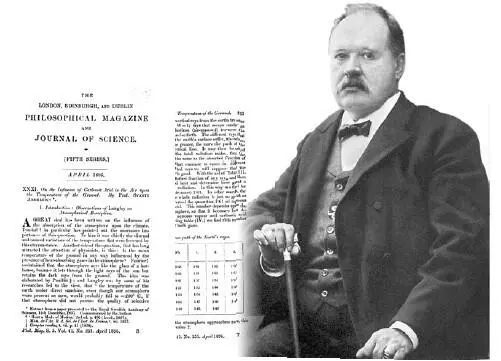

В 1896 году шведский химик Сванте Аррениус дал первое полное определение современному понятию «парниковый эффект». Он заинтересовался этим явлением, работая над теорией о том, как Земля может остыть до состояния ледникового периода. Сегодня парниковый эффект помогает нам понять климат.

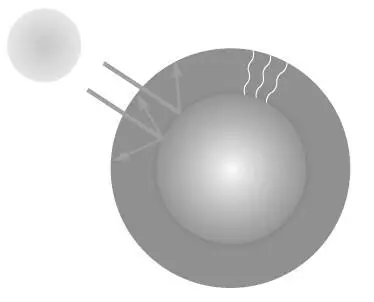

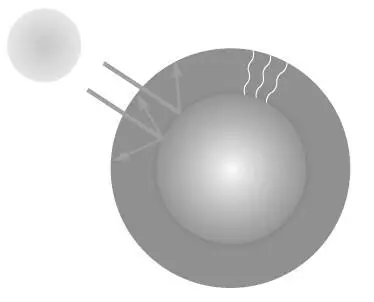

Видимые волны солнечного света могут проникать в атмосферу Земли, но не вся невидимая тепловая энергия может выбраться обратно — совсем как в теплице. В конечном итоге воздух на планете нагревается.

Парниковый эффект — природное явление, благодаря которому атмосфера Земли поглощает из космоса часть солнечной энергии. Это позволяет сохранять температуру на планете на среднем допустимом уровне — 14 °C, без парникового эффекта на поверхности планеты было бы очень холодно (–18 °C). В течение XIX века было открыто его существование и принцип действия, а также Аррениус описал его влияние на изменение климата в долгосрочной перспективе. В последние годы фразу «парниковый эффект» часто употребляют на научных и политических дебатах, обсуждая, как человеческая деятельность отразится на атмосфере и климате уже в недалеком будущем.

Ископаемое топливо

Растения приводят в равновесие уровень углекислого газа в воздухе и используют его как удобрение для роста. Животные едят растения, еда окисляется, соединяясь с кислородом, и выделяется энергия. Неиспользованный углекислый газ снова возвращается в атмосферу. И так по кругу. Однако ископаемое топливо, такое как нефть, газ и уголь, — это насыщенные углеродом останки древней жизни. При горении углекислый газ, выделяющийся в воздух, не является частью естественного углеродного цикла, поэтому он продолжает накапливаться в атмосфере.

Новая идея

Идея парникового эффекта была предложена французским математиком Жозефом Фурье в 1824 году. В 1856 году американка Юнис Ньютон Фут с помощью эксперимента представила доказательства, что тепловые свойства атмосферных газов различаются. Она открыла, что на солнце диоксид углерода (или углекислый газ) нагревается гораздо сильнее, чем кислород и азот.

Статья Сванте Аррениуса «О влиянии содержания углекислоты в атмосфере на температуру поверхности Земли» определенно оставила след в истории.

Спустя несколько лет ирландский физик Джон Тиндаль прославился тем, что измерил тепловое излучение у разных газов, многократно повторяя эксперимент. Он не доверял выводам Фут. Как бы там ни было, именно Аррениус, эксперт по поглощению и выделению энергии химическими веществами, определил влияние парникового эффекта на климат. Наша атмосфера преимущественно прозрачна, поэтому свет проходит сквозь нее (хотя, синие лучи рассеиваются, поэтому небо голубого цвета). Солнечный свет нагревает поверхность Земли, которая отражает энергию обратно в космос в виде невидимого инфракрасного излучения. Кислород, азот и аргон, из которых на 99 % состоит воздух, пропускают тепло в неизменном виде. Однако диоксид углерода, составляющий всего 0,04 % атмосферы, и другие парниковые газы, такие как метан и водяной пар, поглощают тепло, повышая температуру атмосферы. Садоводы знают, что стены парника выполняют ту же функцию — пропускают свет и не дают выходить теплу. Нильс Густав Экхольм точно знал, потому что в 1902 году именно он ввел термин «парниковый эффект».

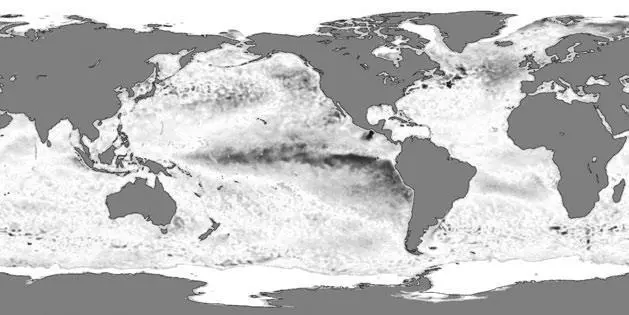

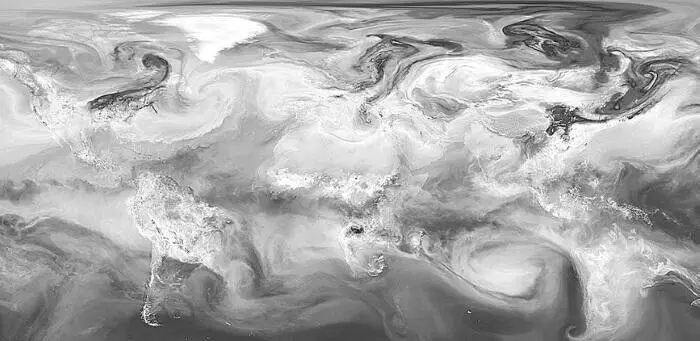

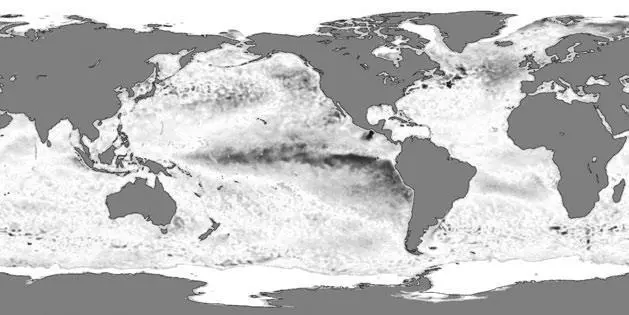

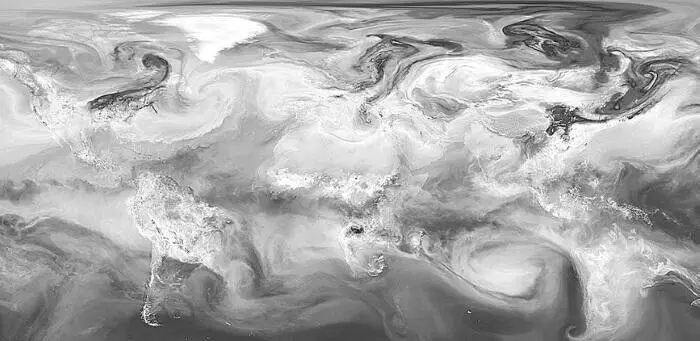

В настоящее время земля и океаны способны поглощать половину избыточного углекислого газа, выделяемого человеком. Если в будущем уровень поглощения снизится, в атмосфере соберется больше углекислого газа, что приведет к потеплению. Используя данные картографического спутника, измеряющего уровень углекислоты, НАСА составило карту Земли, показывающую высокую концентрацию углекислого газа и низкую в случае, если степень поглощения уменьшится наполовину. Судя по карте, север нагреется гораздо больше, чем остальные области.

Изменение климата

Углекислый газ выделяется в атмосферу как продукт жизнедеятельности. Аррениус связывал изменение температуры с изменением количества углекислого газа в воздухе. Он задумывался, может ли внезапное падение уровня углекислого газа в воздухе привести к ледниковому периоду. Но при повышении уровня климат тоже изменится. Даже во времена Аррениуса растущие промышленные предприятия использовали в качестве источника энергии ископаемое топливо. Предполагалось, что растения и океан просто поглощают углекислый газ, выделяемый предприятиями, но к концу 1950-х годов стало очевидно, что уровень углекислого газа в воздухе повышается, и сегодня он продолжает расти. Расчеты Аррениуса не двусмысленны — воздух медленно, но верно становится теплее. Экстремальные погодные условия являются одновременно и симптомом, и результатом меняющегося климата. Колебания уровня моря связаны с количеством намерзшего вокруг полюсов льда, и все это можно отслеживать по изменению количества парниковых газов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу