И рисуется перед нами картина происхождения этого камня.

Там, где сейчас вздымаются вершины Фенноскандинавских гор, в отдаленные геологические времена была обширная суша. Этот материк геологи назвали Фенно-Скандией.

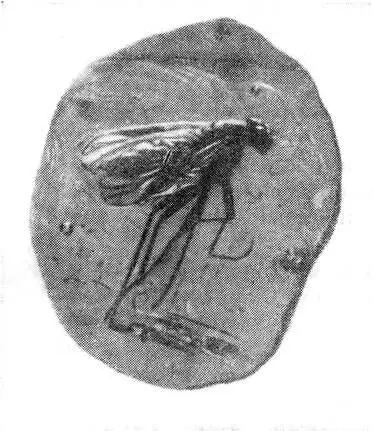

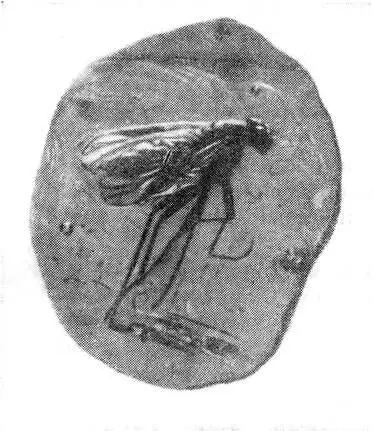

В начале третичной эпохи, примерно за 50 млн. лет до н. э., здесь господствовал теплый, почти жаркий климат. Густые субтропические леса спускались своими ветвями к бурным рекам и к теплым морским волнам. Роскошные пихты и сосны переплетались с густолиственными дубом и буком; магнолии с их как бы полированными листьями, пальмы разных видов образовывали заросли густой, буйной и пышной растительности. Непроходимые леса, пропитанные испарениями болот, еще более роскошные, чем леса нашего кавказского берега Черного моря, напоминали джунгли Флориды или Северной Африки. Разнообразная фауна населяла эти леса. Птицы прыгали с ветки на ветку, оставляя следы своих лапок в смолистом соке деревьев; различные насекомые — мухи, комары, муравьи, пчелы были в изобилии. Научные исследования насчитывают здесь около 500 видов жуков, 60 видов муравьев, 450 видов двукрылых и огромное количество других, самых разнообразных насекомых, среди которых особенно многочисленными были пауки.

Сильные бури ломали ветки и валили деревья этого субтропического леса. Молнии частых гроз поджигали целые леса. Под влиянием их горячего дыхания, под палящими лучами солнца в сыром буреломе тропических лесов обильно выделялась и накапливалась смола различных деревьев, главным образом вечнозеленых сосен. Многочисленные насекомые садились на блестящую смолу и тонули в ней. Смола постепенно застывала — так рождался янтарь.

Волны теплого моря размывали берега, увлекали с собой стволы и ветки деревьев, и легкая смола уносилась на волнах далеко, к новым берегам наступавших с юга морей.

И прав был знаменитый философ Кант, когда он, посмотрев на муху, заключенную в янтаре, сказал: «О, если бы ты, маленькая муха, могла бы говорить, насколько иным было бы все наше знание о прошлом мире!».

Но, конечно, эти слова блекнут перед гораздо более замечательной картиной, нарисованной Ломоносовым в 1763 г. («О слоях земных») в ответ на сомнения некоторых о происхождении ископаемых остатков животных:

«Кто таковых ясных доказательств не принимает, тот пусть послушает, что говорят включенные в янтарь червяки и другие гадины. Пользуясь летнею теплотою и сиянием солнечным, гуляли мы по роскошествующим влажностию растениям, искали и собирали все, что служит к нашему пропитанию; услаждались между собою приятностию благорастворенного воздуха и, последуя разным благовонным духам, ползали и летали по травам, листам и деревьям, не опасаясь от них никакой напасти. И так садились мы на истекшую из дерев жидкую смолу, которая нас, привязав к себе липкостию, пленила и, беспрестанно изливаясь, покрыла и заключила отвсюду. Потом от землетрясения опустившееся вниз лесное наше место вылившимся морем покрылось: деревья опроверглись, илом и песком покрылись купно со смолою и с нами; где долготою времени минеральные соки в смолу проникли, дали большую твердость и, словом, в янтарь претворили, в котором мы получили гробницы великолепнее, нежели знатные и богатые на свете люди иметь могут. В рудные жилы пришли мы не иначе и не в другое время, как находящееся с нами окаменелое и мозглое дерево».

Янтарь наравне с кремнем и нефритом был один из первых каменных материалов, на которые обратил свое внимание первобытный человек. Не менее 5 или 6 тыс. лет назад были созданы те бусинки, амулеты и другие иногда мало понятные изделия, которые находят в погребениях каменного века как раннего, так и особенно более позднего периода.

За 2 тыс. лет до н. э., когда бронза являлась основным материалом первобытной техники, янтарь играл сравнительно небольшую роль в средней и южной Европе. Однако как предмет товарообмена он в большом количестве вывозился на юг, расходясь по странам Ближнего Востока. Недаром за несколько столетий до нашей эры янтарь упоминается как единственный самоцвет в «Одиссее» Гомера. В древних раскопках Микен знаменитый Шлиман нашел сотни янтарных бусин, происхождение которых из Прибалтики было доказано химическим анализом.

Обширное применение получил янтарь в период расцвета императорского Рима. От того времени до нас дошли самые разнообразные изделия из янтаря; особенно ценились ожерелья из кусков, обточенных в разные формы.

Пластинка прозрачного янтаря с включением насекомого. Увеличено, примерно, в восемь раз

Читать дальше