В Усть-Рудице под Ораниенбаумом М. В. Ломоносов по собственному проекту построил фабрику мозаичного стекла и гидросиловую установку при ней. Это был первый водяной двигатель на стекольных предприятиях России. «Сооружаю плотину, мельницу для хлеба и лесопильную», — записал он 12 февраля 1754 года. М. В. Ломоносов построил ряжевую плотину длиной 64 метра, высотой 3,2 метра. Три водяных колеса приводили в движение лесопилку, мельницу и стекольный завод.

В отчете о научных работах М. В. Ломоносова за 1754 год содержатся наблюдения, «как несущая по наклонению вода течение свое ускоряет и какою силою бьет».

Россия создала свою самобытную школу гидротехнического строительства, заключающую в себе многовековый опыт «водяных людей» и плотинных мастеров.

«Есть русская школа речного искусства, школа богатая, достойная изучения и сулящая за это обильные плоды», — писал полвека назад виднейший русский гидротехник В. М. Лохтин.

Немало славных страниц в историю не только русской, но и мировой гидротехники вписали великолепные умельцы из народа, плотинные мастера — уральские, алтайские, олонецкие, тульские.

Наиболее выдающийся из плеяды русских гидротехников-самородков Козьма Фролов — выходец из заводских людей.

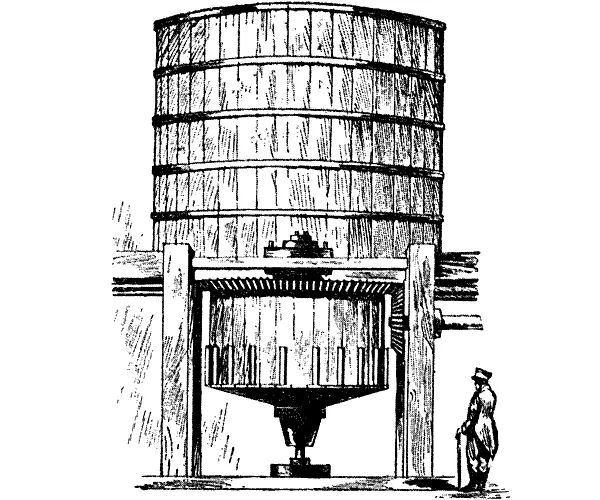

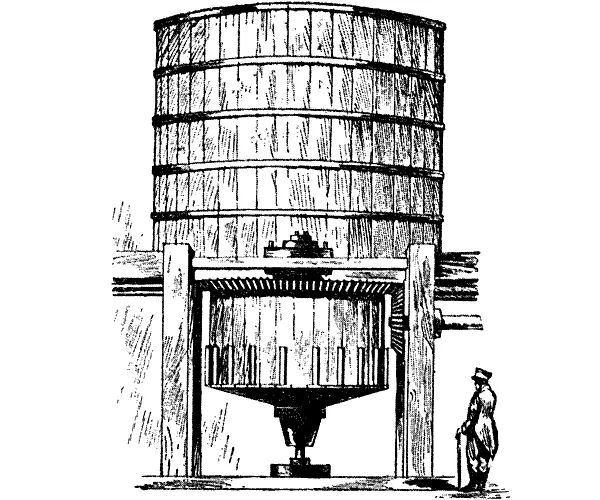

Во всем блеске талант Козьмы Фролова раскрылся на Алтае, где он построил уникальные гидросиловые установки — лучшее, что знала мировая гидротехника в XVIII веке. На реке Корбалихе в 1763–1765 годах Фролов создал сложную, поразительную по своим масштабам и конструкции гидроэнергетическую систему. Воды реки он направил в длинный канал, а вдоль него расположил водяные колеса высотой в пятиэтажный дом (диаметр колеса 17 метров). Четырехступенчатый силовой каскад приводил в движение заводы для измельчения и промывки руд, содержащих серебро и золото. Водяные колеса одновременно при помощи канатов двигали рудничные вагонетки.

Козьма Фролов превратил водяной двигатель в центральный мотор, соединенный системой приводов с рабочими и транспортными механизмами.

Вододействующий рудоподъемный механизм, построенный на Алтае талантливым русским мастером К. Фроловым

Позднее, в 80-х годах, Фролов построил еще более сложную подземную гидросиловую установку. На реке Змеевке была сооружена плотина длиной 158 метров и высотой 18 метров. По более чем 2-километровому каналу вода подводилась сначала к водяному колесу лесопильной мельницы, а затем по подземной штольне к огромным рудоподъемным и водоподъемным колесам. Насколько совершенна эта плотина, можно судить уже по тому, что, построенная более полутора веков назад, она работает поныне. И теперь гидротехники все еще поражаются смелости, оригинальности замысла, техническому совершенству сооружения.

На русских реках были построены тысячи водяных колес, среди которых немало колес-великанов. Уже фроловские водяные двигатели поражали своими размерами. Позднее на реке Нарове на Кренгольмской мануфактуре были установлены циклопические колеса мощностью 500 лошадиных сил каждое. Но и они не могли удовлетворить требования быстро развивающейся промышленности. Недаром нарвские установки называют «лебединой песней водяных колес».

Жизнь требовала более совершенного двигателя. На смену водяному колесу пришла водяная турбина.

Первую водяную турбину в России построил в 1837 году уральский плотинный мастер Игнатий Сафонов. Она была установлена на Нейво-Алапаевском заводе. При равном количестве воды турбина Игнатия Сафонова развивала вдвое большую мощность, нежели водяное колесо. Водяной двигатель Игнатия Сафонова быстро завоевал признание.

В 1839 году уральский плотинный мастер Игнатий Сафонов построил «вододействуемое горизонтальное колесо», являющееся прообразом современной гидротурбины

Но и после изобретения турбины возможности использования гидроэнергии оставались ограниченными. Механическая энергия воды могла использоваться только на месте. Заводы были «привязаны» к рекам.

Новую эпоху в развитии гидроэнергетики открыла электрическая энергия.

Немногим более ста лет назад, в начале 1850 года, в Лондоне на Риджен-стрит была выставлена модель электрической машины. За стеклом по рельсам бегал крошечный локомотив с вагончиками. Среди зрителей, обступивших поразительную машину, был Карл Маркс. Рассказывая о выставке, он говорил друзьям о том, что на смену «его величеству» пару пришла «неизмеримо более революционная сила — электрическая искра ».

Читать дальше