Но это — в прошлом. А вот несколько выдающихся открытий, сделанных в последние годы при изучении невидимого инфракрасного излучения планет и их спутников.

Давно обсуждался вопрос о природе густого облачного слоя Венеры. Что это — облака, похожие на земные, то есть состоящие из множества мельчайших водяных капелек, взвешенных в атмосфере? Или это облака пыли, вздымаемые ураганами над сухими, безводными пустынями Венеры? Или, наконец, поверхность Венеры постоянно скрыта от наших глаз ядовитыми парами формальдегида серной кислоты?

В 1963 году американский астроном Стронг с помощью инфракрасной аппаратуры, установленной на воздушном шаре, с высоты 25 км пытался найти полосы поглощения водяных паров в инфракрасном спектре Венеры. Их не совсем четкие следы были зафиксированы, но только год спустя с более совершенной аппаратурой первоначальное открытие было подтверждено. К таким же выводам почти одновременно пришел и известный французский исследователь планет Дольфус. Из их наблюдений вытекало, что над облачным слоем Венеры содержится водяных паров примерно в сто раз меньше, чем у поверхности Земли. Если бы вся эта «венерианская» вода осела на поверхность планеты, она покрыла бы ее пленкой толщиной всего в 0,1 миллиметра.

Окончательный вывод о природе облаков Венеры еще не сделан. Ледяные кристаллики, которые могли бы входить в состав высоких облаков Венеры, должны давать полосы поглощения для длин волн в 1 1/ 2и 21 миллиметр. Их же в инфракрасном спектре Венеры почему-то нет.

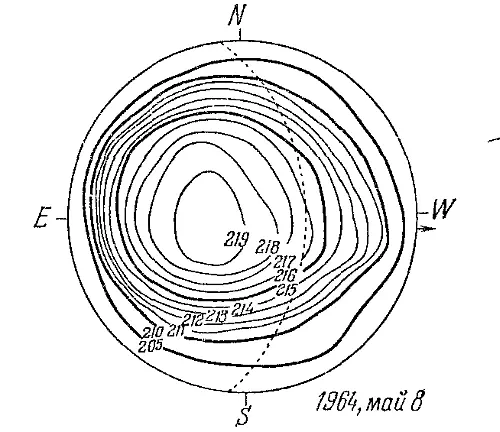

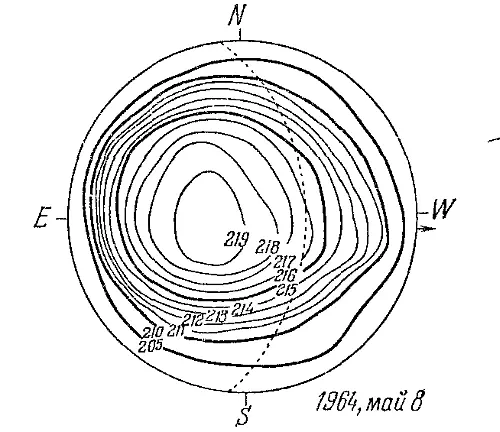

Любопытна инфракрасная карта Венеры (рис. 42). Сплошными линиями показаны изотермы, то есть кривые, соединяющие точки с одинаковыми указанными на них температурами. Пунктиром показан терминатор — граница света и тени (дня и ночи) на поверхности планеты. Примечательно, что на распределение температур он не влияет — факт, доказывающий медленное вращение Венеры вокруг оси, медленное настолько, что разница дневных и ночных температур, по-видимому, сглаживается.

Рис. 42. Инфракрасная карта Венеры.

Еще одна интересная деталь — горячее пятно около южного полюса Венеры. Оно не единственное. Наблюдались и другие подобные пятна, возникавшие и исчезавшие за короткие сроки (за 20–25 часов). Может быть, они порождены мощными действующими вулканами Венеры?

Даже в небольшой телескоп на диске Юпитера легко различимы сероватые полосы. Это облака в мощной метано-аммиачной атмосфере Юпитера. Естественно было ожидать, что в инфракрасном свете картина получится сходной. На самом же деле в диапазоне волн от 8 до 14 микрон Юпитер выглядел неузнаваемым — на нем нельзя было различить ни одной из характерных для него полос. Получается, что распределение температур на видимой поверхности Юпитера никак не связано с распределением облачности в его атмосфере.

Но вот что заслуживает особого упоминания: на инфракрасных картах Юпитера его знаменитое Красное пятно, образование загадочное, во многом непонятное до сих пор, оказалось примерно на два градуса холоднее окружающих областей. Это еще раз говорит о том, что Красное пятно в известной степени «инородное» образование в атмосфере Юпитера.

Давно известно, что кольца Сатурна представляют собой рои из множества глыб. Московский астроном М. С. Бобров, почти всю жизнь посвятивший исследованию сатурновых колец, нашел, что их составляют тела диаметром от сантиметра до метра. Вместе взятые, они по объему примерно в тысячу раз меньше того объема пространства, которое занимают кольца, причем масса колец Сатурна примерно в сто тысяч раз меньше массы земного шара.

Уже много лет назад было подмечено, что распределение энергии в инфракрасном спектре сатурновых колец не совсем такое, как у Солнца. Было высказано предположение, что частицы кольца покрыты льдом или инеем. Недавно В. И. Мороз с более современной аппаратурой подтвердил эту гипотезу.

По-новому в инфракрасном «свете» выглядят и некоторые спутники планет.

Еще в 1947 году Д. Койпер в спектре Титана, главного спутника Сатурна, заметил полосы метана. Долгое время считалось, что Титан — единственная луна Солнечной системы, окруженная атмосферой. Теперь, после недавних исследований В. И. Мороза, этот вывод надо признать устаревшим. Советский астроном изучил отражательную способность (в инфракрасном «свете») главных спутников Юпитера — Ио, Европы, Каллисто, Ганимеда — и сравнил результаты с отражательной способностью лишенной атмосферы Луны. Оказалось, что кривые для Ио и Каллисто сходны между собой, но явно отличаются от кривых для Европы и Ганимеда. Последние похожи на кривые, полученные для полярных шапок Марса и сатурновых колец. Значит, напрашивается вывод: поверхность Европы и Ганимеда покрыта льдом. Расчеты показывают: эти льды должны испаряться под воздействием солнечных лучей. Но это означает, что вокруг Европы и Ганимеда существует атмосфера.

Читать дальше