Хорошо известно, что на вершинах гор фон яркого неба значительно темнее, чем у поверхности моря. С атмосферных высот около 200 км наступают условия, равноценные тем, которые характерны для межпланетного пространства — свечение воздуха практически незаметно, и на черном звездном небе ярко сияет Солнце. Если заслонить ослепительный солнечный диск каким-нибудь круглым непрозрачным экраном, вокруг Солнца всегда можно увидеть и хромосферу с протуберанцами и жемчужно-серебристую солнечную корону — наиболее внешние и разреженные части солнечной атмосферы.

В 1930 году французский астроном Лио проделал опыт, напоминающий только что приведенные теоретические рассуждения. Он построил прибор, называемый с тех пор внезатменным коронографом. Это небольшой телескоп, объектив которого создает изображение Солнца на непрозрачном диске, играющем роль Луны. «Искусственная Луна» отражает лучи, света в сторону, где он и поглощается. За «искусственной Луной» располагается фотокамера, с помощью которой в любое время удается заснять внутренние, ближайшие к Солнцу части его короны или (применив бесщелевой спектрограф) спектр короны.

Сам Лио вел наблюдения на обсерватории Пикдю-Миди (высота 2850 м). В Советском Союзе уже много лет под Кисловодском действует Горная астрономическая станция Пулковской обсерватории (высота 2130 м), где также установлен внезатменный коронограф. Главное в этих приборах — максимально устранить основное излучение солнечной поверхности, чтобы как можно ярче проявилось собственное свечение солнечной короны.

Еще в конце прошлого века американец Хэл, и француз Деландр независимо друг от друга построили прибор, ставший впоследствии едва ли не главным инструментом для изучения физики Солнца. Речь идет о спектрогелиографе, позволяющем изучать Солнце как бы по частям, или, точнее говоря, «в лучах» различных химических элементов.

Принцип действия спектрогелиографа достаточно прост. Представьте себе солнечный спектр, спроектированный объективом спектрографа на непрозрачный экран. Сделаем в этом экране узкую щель, которую совместим с какой-нибудь из линий поглощения солнечного спектра, например, с головной линией H αсерии водорода. Хотя в спектре Солнца эта линия, как и остальные линии поглощения, выглядит темной, на самом деле ее «темнота» относительна — она вызвана контрастом в сравнении с окружающими линии поглощения очень яркими участками непрерывного спектра. Поэтому сквозь щель, совмещенную с линией H α, проникнут солнечные лучи, порожденные солнечными атомами водорода. Если на их пути поставить фотопластинку, на ней получится снимок участка Солнца «в лучах водорода», и именно того участка, который «вырезает» щель спектрографа на диске Солнца.

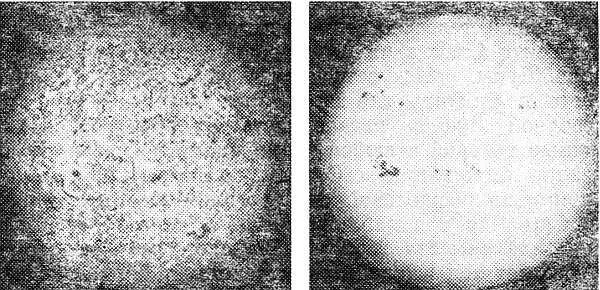

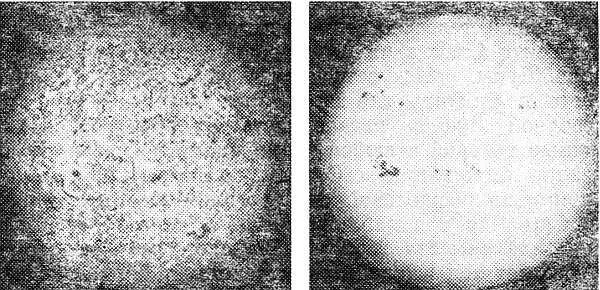

Рис. 36. Слева спектрогелиограмма Солнца (в лучах водорода). Справа обычный снимок Солнца.

Будем теперь перемещать щель спектрографа по диску Солнца, соответствующим образом смещая и фотопластинку. Как из детских кубиков складывается рисунок, так и из фотографий отдельных узких участков Солнца постепенно сложится общая панорама Солнца в лучах водорода, так называемая спектрогелиограмма (рис. 36).

Совершенно таким же способом удается получить снимки Солнца в лучах гелия, кальция и других элементов. На спектрогелиограммах Солнца хорошо различимы светлые и более темные облака, из которых состоит солнечная атмосфера, или, точнее, ее нижний слой, именуемый хромосферой. Эти облака называются флоккулами и по их характеру и движению астрономы изучают физические процессы, происходящие в хромосфере.

В лучах водорода на спектрогелиограммах видны темные волокна — протуберанцы, проектирующиеся на солнечную поверхность.

Спустя 35 лет после изобретения спектрогелиографа Хэл построил спектрогелиоскоп, работающий на том же принципе, что и спектрогелиограф. Однако в спектрогелиоскопе обе щели сделаны быстроколеблющимися, благодаря чему в глазу наблюдателя задерживается зрительное впечатление. Иначе говоря, спектрогелиоскоп — прибор для визуальных наблюдений Солнца в лучах различных элементов. Глаз наблюдателя подчас фиксирует такие быстрые изменения деталей отдельных флоккул, которые спектрогелиограф запечатлеть не в состоянии. Как спектрогелиографы, так и спектрогелиоскопы имеются в ряде советских обсерваторий, в частности, в Пулкове, Харькове и в Крыму.

Читать дальше