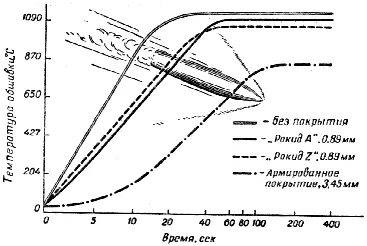

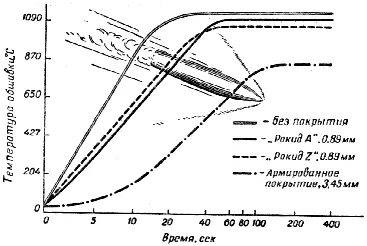

Рис. 11.Так керамические покрытия изолируют от тепла силовые элементы корабля

На рис. 11 показано, насколько эффективны теплоизоляционные покрытия, нанесенные на лист жаропрочного никель-хромового сплава толщиной 1,27 мм. Листы без керамической защиты и покрытые слоем керамики нагревались в течение 30 секунд пламенем кислородноацетиленовой горелки. При этом температура листа измерялась. Оказалось, что покрытия «Рокид А» и «Рокид 2» толщиной 0,89 мм уменьшают температуру металлического листа после 15-секундного нагрева примерно на 30 °C, армированное покрытие толщиной 3,45 мм — почти на 90 °C.

Тяжелые тепловые условия входа межпланетного корабля в земную атмосферу требуют новых керамических покрытий и новой технологии нанесения их на металлические поверхности [27]. Если на земле керамические покрытия работают в течение сотен и тысяч часов, то при космических полетах и особенно при возвращении из космоса от покрытий потребуется сохранение стойкости всего в течение нескольких минут, но зато при чрезвычайно высоких температурах.

Как получить в земных условиях сверхвысокие температуры, необходимые для опытной проверки деталей и узлов космической техники? На этот вопрос отвечает следующий раздел брошюры.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КОСМОСА… НА ЗЕМЛЕ

У человека в синем халате необычные темные очки. В руке «пистолет» с коротким толстым стволом. От него — провода к маленькому железному шкафу. Человек нажимает «курок», и из ствола вырывается ослепительно яркий огненный нож. На этот бело-голубой язычок нельзя взглянуть без очков даже за десятки метров. Кто-то образно сказал: сварщик взял в руки кусочек солнца.

«Пистолет» в руках человека — это плазменная горелка — новый, невиданный ранее источник тепла. Струйки плазмы — «небесный огонь», он легко сжигает метеориты, превращает в пар самые тугоплавкие вещества Вселенной. Температура такой струйки достигает 20 00 °C и выше [28].

В течение многих десятилетий ученые пытались найти такой необычный источник тепла. Еще недавно они считали, что ни при каких химических реакциях нельзя достичь температур выше 470 °C. И они были правы: химическое взаимодействие атомов не позволяет получить такие температуры.

Между тем нужда в источнике тепла с более высокой температурой с каждым годом становилась острее. Необходимо было изучить на земле процессы сгорания тугоплавких веществ, чтобы можно было создать аппарат, способный выдержать сверхвысокий нагрев при возвращении из космоса.

И вот на помощь исследователям пришла плазма. Первым генератором плазменной струи, или, как говорят, плазматроном, была… обычная сварочная дуга. Попытку создать плазматрон предпринял еще в 1920 году немецкий физик Гердьен. Он, конечно, не думал тогда о проблеме возвращения из космоса, а просто стремился создать прибор, позволяющий получить высокую температуру. Но его попытка была безуспешной.

Чтобы разобраться в работе генератора плазмы, рассмотрим процесс образования тепла в обычной электрической дуге. При включении постоянного напряжения в зазоре между электродами появляются электроны. Под действием электрического потенциала они вырываются из катода и движутся к аноду. На своем пути электроны сталкиваются с атомами и молекулами газов, входящих в состав воздуха. Некоторые из атомов и молекул при столкновениях разрушаются, теряя часть электронов. Газы ионизируются.

Образовавшаяся в первый момент струйка электронов быстро увеличивается. Вследствие ударов электронов анод сильно разогревается и сам начинает испускать положительно заряженные частицы молекул — ионы. Под действием напряжения они устремляются к катоду — навстречу электронам. Этот поток «выбитых» из анода ионов образует электрическую дугу.

В смеси электронов и ионов — электрически заряженных частиц — наблюдается сложное взаимодействие между механическими и электромагнитными силами. Оно изучается новой наукой — магнитогазодинамикой. Именно эта молодая наука и указала пути увеличения температуры электрической дуги.

Оказывается, для повышения температуры дуги нужны более частые соударения электронов с атомами и ионами. А для этого плазму надо как-то сжать, увеличить ее внутреннее давление. Чтобы добиться этого, электрическую дугу помещают в небольшую цилиндрическую камеру (рис. 12) из металла или кварца — плазматрон. Одно днище камеры-с отверстием в центре — служит катодом, а в противоположное, точно против отверстия, вставляется стержень-анод.

Читать дальше

![Эдмонд Гамильтон - Возвращение к звездам [Возвращение на звезды, Угроза из космоса]](/books/339894/edmond-gamilton-vozvrachenie-k-zvezdam-vozvracheni-thumb.webp)