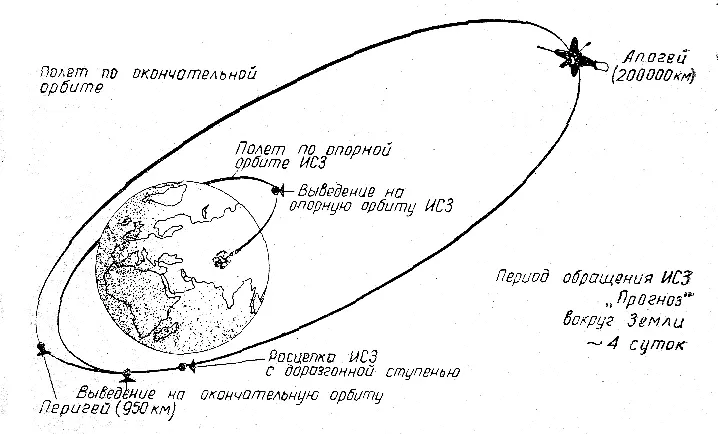

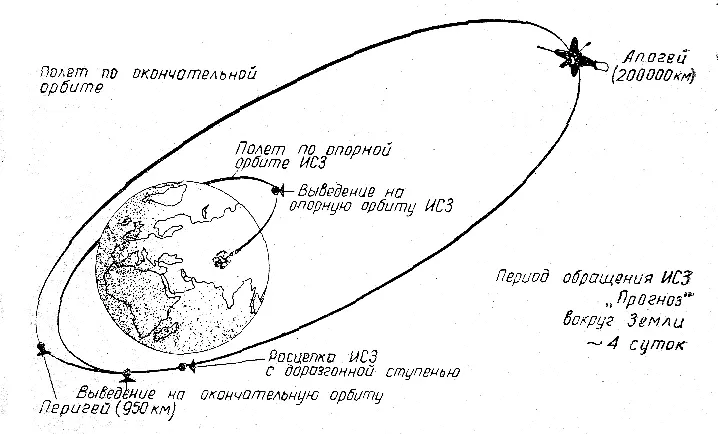

Схема выведения ИСЗ «Прогноз» в космическое пространство.

Во многом характер эксперимента зависит и от того, в какую часть газовой оболочки Земли осуществлен запуск космического аппарата: в направлении Солнца, газового хвоста и т. д. Это несомненно довольно важная деталь эксперимента, т. к. атмосфера Земли и ее магнитное поле на больших высотах испытывают значительную деформацию под воздействием солнечного ветра. Так вот автоматические станции «Прогноз» и «Прогноз-2» запускались в направлении на Солнце. Одновременно с этим при запуске аппарата «Прогноз-2» предусматривалось решение и другой более частной задачи — провести измерение параметров газовой среды и геомагнитного поля при проходе автоматической станции на восходящей ветви первого своего витка района северной нейтральной точки магнитосферы.

С течением времени в связи с вращением Земли вокруг Солнца орбиты спутников «Прогноз» уходят от направления на Солнце, и через 5–6 месяцев станции должны входить в зону газового хвоста земной атмосферы. Таким образом, при длительном существовании автоматической станции одним аппаратом можно практически осуществить «просмотр» почти всех частей газовой оболочки Земли. Однако при этом многие составляющие эксперимента, такие, как состояние активности Солнца и геомагнитная активность, могут существенно измениться во времени. Поэтому может оказаться, что полученные результаты измерений не будут в полной мере представительные. Чтобы этого не случилось, необходимо иметь в полете одновременно несколько однотипных станций (в данном случае несколько «Прогнозов»), орбиты которых бы были соответствующим образом разнесены в пространстве. Или, другими словами, желательно иметь систему из нескольких однотипных объектов, которые бы смогли осуществлять одновременное исследование всех частей земной атмосферы. Ценность подобных исследований не вызывает сомнений.

К сожалению, высокоэллиптические орбиты со временем существенно изменяют свои параметры под воздействием полей тяготения Солнца и Луны. В данном случае это сказывается на изменении высоты перигея орбиты. Как свидетельствуют наблюдения за эволюцией орбиты автоматической станции «Прогноз», на 10-м витке высота его перигея уже составляла 2000 км , а апогея — 199 000 км . На 20-м витке они соответственно равнялись 4700 и 197 000 км , а на 40-м — 7200 и 194 000 км . Подобная картина изменения параметров орбиты наблюдается и у ИСЗ «Прогноз-2». На 10-м витке высота перигея и апогея его орбиты составляла соответственно 1000 и 199 500 км , а на 20-м витке — 2000 и 199 000 км .

Подобное «выравнивание» орбит автоматических станций необходимо учитывать при разработке задания на космические исследования, проводимые аппаратами данного типа.

Плохо то, что от витка к витку космические аппараты «Прогноз» уходят из более низких слоев атмосферы в более высокие, и ученые лишаются одновременных сравнительных наблюдений за состоянием всех слоев земной атмосферы, проводимых одним аппаратом. Поэтому для восполнения появляющегося пробела приходится привлекать результаты подобных исследований, проводимых на «низколетящих» спутниках серии «Космос». В то же время комплексное использование различных космических аппаратов помогает разработать методику сравнения научных измерений, проводимых разновысотными объектами, и осуществить выбор наиболее качественных приборов для использования их в дальнейших геофизических исследованиях.

С другой стороны, в результате изменения высоты перигея станции «Прогноз» получают возможность «по ступенькам» провести более детальное исследование параметров земной атмосферы на различных высотных уровнях.

Вторая особенность данного космического эксперимента состоит в том, что подбор состава бортовой научной аппаратуры позволяет осуществить широкую программу измерений параметров окружающей среды как в пределах земной атмосферы, так и вне ее.

Вполне естественно, что это наложило определенный отпечаток на конструкторское решение при создании спутников данной серии.

Автоматическая станция «Прогноз» представляет собой герметичный цилиндрический контейнер со сферическими днищами. Вес станции после отделения ее от последней ступени ракеты-носителя составил около 845 кг . Внутри контейнера размещены научные приборы, служебные системы, обеспечивающие нормальную работу всей станции в целом, аппаратура радиокомплекса и телеметрические системы. Снаружи располагаются датчики научной аппаратуры, оптические датчики, исполнительные органы системы ориентации спутника, баллоны с азотом, панели солнечных батарей и антенны. При этом датчики научной аппаратуры расположены в основном на верхнем днище автоматической станции, где для более удобного их размещения смонтирована специальная платформа.

Читать дальше