6) Ф. Уиппл [Whipple, 1963] рассмотрел разрушение метеорных тел под действием космической эрозии и показал, что частицы кометного происхождения могут существовать, не подвергаясь эрозии, в течение интервала времени t = ρδ·4,3·10 4лет;

7) Ф. Уиппл [Whipple, 1968] и Дж. Дохнани [Dohnanyi, 1971] исследовали вопрос о роли взаимных столкновений. Метеорные тела, принадлежащие роям, вследствие столкновений друг с другом и со спорадическими частицами дробятся и рассеиваются в пространстве. Среднее время жизни частицы до момента столкновения того же порядка, что и время, в течение которого частица разрушается под действием космической эрозии;

8) Ю. В. Обрубов [Обрубов, 1982], используя теоретические результаты В. Хюбнера [Huebner, 1970], А. А. Дмитриевского [Дмитриевский, 1974] и Л. Кресака [Kresak, 1976], количественно оценил изменения масс пылевых частиц под действием эффектов распыления протонами солнечного ветра, эрозии при столкновениях с микрометеороидами спорадического фона и испарения на интервалах времени порядка нескольких тысяч лет для роев Геминиды, Квадрантиды, η-Аквариды и Ориониды. Он сделал вывод, что влиянием вышеуказанных эффектов на изменение массы метеороидов, порождающих метеоры ярче 6 m, можно пренебречь;

9) Ф. Уиппл [Whipple, 1967] и Е. Н. Поляхова [Поляхова, 1970] исследовали влияние давления протонов солнечного ветра на движение пылевых частиц и установили, что оно на несколько порядков меньше влияния прямого давления света;

10) А. А. Дмитриевский [Дмитриевский, 1974] исследовал силы, обусловленные взаимодействием электрически заряженного метеорного тела с крупномасштабными электрическими и магнитными полями, и обнаружил, что для частиц, размер которых больше 0,05 см, доминирующим фактором является эффект Пойнтинга — Робертсона. Преобладание вышеупомянутых эффектов над эффектом Пойнтинга — Робертсона имеет место лишь для частиц, размер которых меньше 5 микрон;

11) дополняя перечень эволюционных, рассеивающих рои эффектов, следует отметить практически неизученный эффект изменения орбиты ледяного ядра кометы под действием реактивной отдачи сублимирующих с поверхности молекул. На этот фактор сравнительно недавно обратил внимание В. Н. Лебединец [Лебединец и др., 1990].

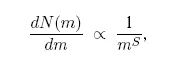

Имеется еще несколько интересных особенностей наблюдаемых метеорных образований: симметричные относительно эклиптики потоки-близнецы, группы потоков со сходными орбитами, потоки метеоритов и ассоциации метеорных потоков, комет и метеоритов. Большинство исследователей полагает, что в основном метеорные тела в рое имеют более крупные размеры, нежели тела спорадического фона. Точный закон распределения метеорных тел по массе в рое неизвестен. Однако общепринято, что вполне удовлетворительно такое распределение описывается степенным законом, связывающим количество метеорных тел N с величиной их массы m:

где S — параметр, который подбирается для каждого потока.

Трудность применения этого закона заключается в неопределенности показателя S. Этот параметр для каждого конкретного роя уточняется при наблюдении соответствующего потока. Однако, соглашаясь, что параметр S для роев меньше, чем для спорадических метеоров, исследователи получают не всегда одинаковое изменение этого параметра во времени. Считается, что это различие обусловливается неоднородной структурой роя на разных участках его орбиты. Так, для потока Персеиды был получен весьма широкий спектр значений параметра S, различных у разных авторов и для разных участков потока. Для частиц в диапазоне масс 10 -3–10 -5г получено S = 1,78 [Hughes, 1973], по данным [Бибарсов, Рубцова, 1970] S = 1,66 и S = 1,9 для разных участков роя, по этим же данным S = 1,71 + 0,07 при λ θ= 138,92°, а по [Hughes, 1973] для 288 визуальных метеоров в интервале блеска от +1 mдо -5 mполучено S = 1,56 + 0,06. Наблюдается также резкое уменьшение параметра S за одни сутки от 2,4 до 1,44. При этом на внешней части роя отмечается скопление мелких частиц. Оказывается, что величина параметра S минимальна, когда Земля проходит центральную часть роя Персеиды (S = 1,54–1,6). В настоящее время с использованием современных методов обработки наблюдений значение параметра S все более уточняется.

При удалении от центра роя параметр S увеличивается. Это означает, что в центральной части роя Персеиды преобладают преимущественно метеорные тела крупных размеров. Аналогичная структура выявляется и при наблюдении роя Квадрантиды. При встрече с этим роем Земля вначале проходит через скопления мелких метеорных тел, а затем сталкивается с более крупными. По характеру изменения параметра S отмечается, что наиболее крупные частицы этого роя сосредоточены в центральной его части. Доля же мелких метеорных тел в роях относительно невелика. При этом предполагается, что основными механизмами образования мелких частиц в роях являются эффекты дробления и космической эрозии. Для частиц с массами < 8,2 10 -2г величина параметра S, вычисленная по результатам измерений притока космической пыли в верхнюю атмосферу в периоды активности потоков Квадрантиды, Персеиды и Геминиды, соответственно равна 1,59, 1,78 и 1,71. Для потока Геминиды отмечалось также уменьшение параметра S до 1,64 к центру потока в 1978 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу