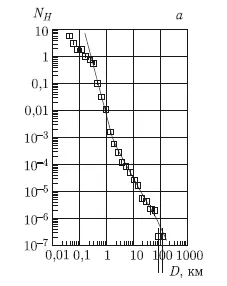

lgN H= −2,61 − 3,82 lgD L, 0, 3 L< 1,41 км, (9.1)

lgN H= −2,920 − 1,80 lgD L, 1,41 L< 64 км, (9.2)

lgN H= −2,198 − 2,20 lgD L, D L> 64 км, (9.3)

где для определения интервала диаметров использовано левое (меньшее) значение граничного диаметра D L.

Для кратеров менее 300 м в диаметре для получения производящей функции нужно использовать более молодые участки поверхности, еще не успевшие насытиться постоянно образующимися новыми кратерами. Обычно на Луне такие участки находятся на покровах выбросов и днищах больших кратеров. При использовании этих данных производящее распределение по размерам можно продлить для диаметров < 300 м. Чтобы формально это продолжение соответствовало распределению на лунных морях, его можно записать в виде

lgN H= −2,0 − 2,90 lgD L, 0,01 < D L< 0,125 км. (9.4)

С таким добавлением кривая N(D) может двигаться вверх и вниз вдоль вертикальной оси для более молодых и более древних участков лунной поверхности.

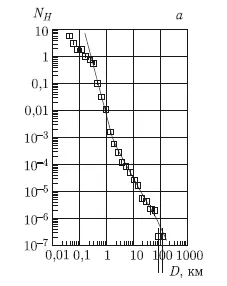

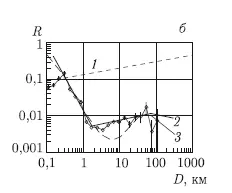

Как видно из рис. 9.1, в диапазоне от метровых до километровых кратеров зависимость числа кратеров от их диаметра имеет сложную форму, лишь кусочно соответствующую простым степенным соотношениям.

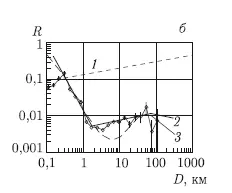

Рис. 9.1. Распределение по размерам кратеров на поверхности лунных базальтовых морей в инкрементальном виде ( а ) и в R-представлении ( б ). Штриховая прямая 1 на рисунке б показывает примерный уровень «эмпирического» насыщения поверхности кратерами [Hartmann, 1984]. Рисунок первоначально был опубликован автором в работе [Neukum et al., 2001], позднее опубликован в русском варианте [Иванов, 2005a]. Сегменты степенных зависимостей (прямые участки на линии 2 ) соответствуют формулам (9.1) — (9.3). На рисунке б показана также штриховая линия 3 , соответствующая аналитической кривой Нойкума [Ivanov, 2001; Neukum et al., 2001]

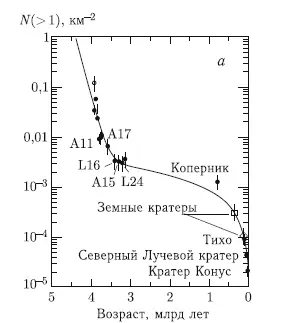

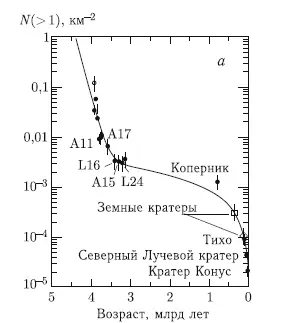

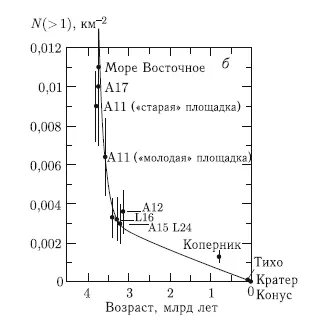

Возраст поверхности, на которой накопились эти кратеры, можно в среднем считать равным 3,3–3,4 млрд лет. Чтобы описать накопление кратеров со временем, или, наоборот, по известному количеству кратеров оценить возраст поверхности, применяется следующий прием: в каком бы диапазоне диаметров ни были произведены измерения, через измеренные точки проводится кривая, соответствующая производящей функции (показанной на рис. 9.1) и находится значение, на котором пересекается вертикальная линия, соответствующая D = 1 км (даже если истинное число кратеров с D∼ 1 км находится в зоне насыщения). Это значение N(D > 1 км) в кумулятивном представлении или соответствующее ему значение N H(D L= 1 км) позволяют ввести временну́ю шкалу, показывающую, с какой скоростью накапливаются кратеры. Такая шкала была построена с помощью измерения радиологического возраста образцов, доставленных с Луны КА «Аполлон» и автоматическими станциями серии «Луна». Параллельно по снимкам высокого разрешения измерялось распределение по размерам кратеров вокруг точек отбора образцов. С помощью стандартного (производящего) распределения по размерам все измерения были приведены к значению N(D > 1 км), которое сравнивается со значениями радиологического возраста образцов. Если поток кратерообразующих тел постоянен, значение N(D > 1 км) должно линейно расти с увеличением возраста пород. На рис. 9.2 показаны результаты такой обработки данных. Данные по возрасту кратера Коперник признаются весьма сомнительными — на лунной поверхности был собран материал, лежащий в пределах яркого луча, исходящего из кратера. Однако выживание вещества на поверхности Луны в течение 1 млрд лет является маловероятным из-за потока микрометеоров [Stoffler et al., 2006].

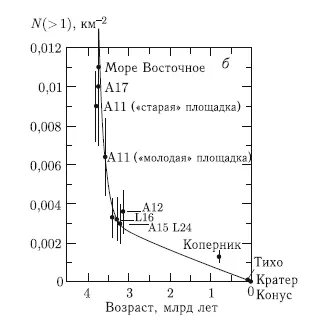

Рис. 9.2. Накопленное количество кратеров на различных участках лунной поверхности в зависимости от ее возраста, определенного по возвращенным лунным образцам: а ) логарифмический масштаб по оси ординат, б ) линейный масштаб по оси ординат.

Сплошная кривая — аналитическое представление [Stoffler et al., 2006]

На рис. 9.2. видны следующие особенности, важные для анализа АКО (Луна и Земля находятся в едином потоке бомбардирующих тел): в течение последних 3 млрд лет поток кратерообразующих тел был примерно постоянным; ∼ 4 млрд лет назад поток кратерообразующих тел был в 100–500 раз выше современного. Потоки в течение первых 0,5 млрд лет (не оставившие известных кратерных записей) являются в настоящее время предметом активных исследований [Hartmann et al., 2002]. К настоящему времени показано, что первоначальная идея о постепенном уменьшении темпа бомбардировки, начиная со стадии аккумуляции планет, не выдерживает проверки [Bottke et al., 2007a]. Причины резкой активизации бомбардировки примерно 4 млрд лет назад не ясны. Предложена интересная гипотеза (так называемая модель Ниццы — по названию города, где в обсерватории местного университета работают основные авторы модели). Согласно этой модели, миграция орбит планет-гигантов привела примерно 4 млрд лет назад к попаданию в резонанс периодов обращения Юпитера и Сатурна вокруг Солнца. Резонансные явления «встряхнули» всю Солнечную систему, вызвав поток «новых» кратерообразующих тел. Затухание этого потока и наблюдается на временно́м ходе кривой N(D) [Gomes et al., 2005; Tsiganis et al., 2005].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу