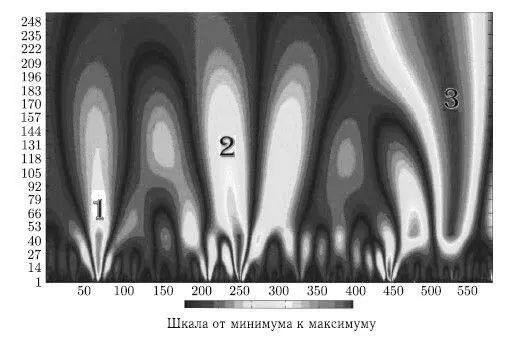

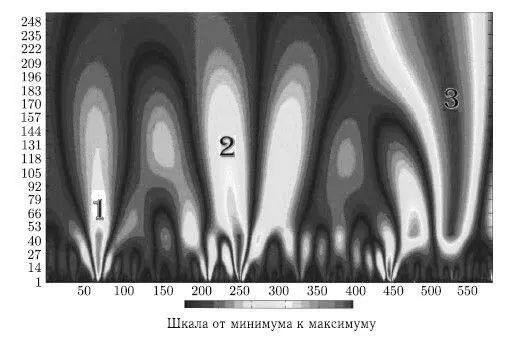

Упомянем еще один пока непонятный феномен, для объяснения которого пытаются привлечь импакты. В фурье— и вейвлет-спектрах рядов вымираний и магматической активности выявляется значимая периодичность в 30 ± 3 млн лет. Пример такого вейвлет-анализа показан на рис. 8.15, где наряду с крупными редкими событиями можно видеть череду более мелких [Глазачев и др., 2008].

Рис. 8.15. Вейвлет-спектр временного ряда массовых вымираний морской фауны (виды) в фанерозое: 1 — около 65 млн лет назад («вымирание динозавров»), 2 — массовое пермо-триасовое вымирание, 3 — Кембрийский взрыв

Уже около трех десятилетий идет поиск причин, вызывающих эту периодичность. Одно из возможных объяснений состоит в следующем. Раз в 30 млн лет Солнечная система проходит через галактическую плоскость с большей плотностью звездного населения. В эти периоды возможны частые и сильные возмущения облака Оорта, порождающие «кометные дожди».

8.6.2. К — P-граница, кратер Чиксулуб и массовое вымирание.До 1980 г. удары космических тел вообще не рассматривались в качестве возможных причин смены геологических эпох и типов жизни на Земле. Только после открытия иридиевой аномалии на границе К — Т (современное название — граница К — Р, Cretaceous — Paleogene boundary) Л. Альварес выдвинул гипотезу об ударе 10-километрового астероида, приведшем к массовому вымиранию видов 65 млн лет назад [Alvarez et al., 1980]. Обнаружение зерен ударно-метаморфизированного кварца внутри К — P-слоя [Bohor et al., 1984] подтвердило эту гипотезу, так как только при высокоскоростных ударах можно достичь давлений в десятки ГПа. Через 10 лет после этой публикации в Мексиканском заливе был найден кратер Чиксулуб, который полностью соответствовал как заданному возрасту, так и предполагаемому масштабу события [Hildebrand and Boyton, 1990]. В настоящее время кратер диаметром примерно 180 км погребен под километровым слоем третичных осадочных пород. В момент удара этот район представлял собой континентальную платформу, состоящую из тонкого (не больше нескольких сотен метров) слоя воды, 3–4-километрового слоя осадочных пород (карбонатов и эвапоритов) и кристаллического основания. Хотя на Земле существует несколько кратеров аналогичного масштаба, Чиксулуб является единственным, для которого связь между ударом и массовым вымиранием можно считать окончательно установленной. Тем не менее, возможные причины вымирания до сих пор являются предметом интенсивных дискуссий.

Ни воздушная ударная волна, ни излучение плюма, ни волны цунами (см. выше) не могли привести к глобальной катастрофе. Первичная гипотеза о сильной запыленности атмосферы и «ядерной зиме» не подтверждается современными расчетами. Действительно, образование кратера Чиксулуб сопровождалось выбросом огромной массы расплава и твердых фрагментов в атмосферу. Основная часть этих выбросов имела низкую скорость и образовала непрерывный покров выбросов. Расчеты [Toon, 1997; Pierazzo et al., 1998; Pope et al., 1997] показывают, что полное количество высокоскоростных выбросов (расплава, пара, твердых фрагментов мишени и ударника) не превышает (2–4) 10 18г. Приблизительная геологическая оценка удаленных выбросов дает похожие значения, ∼ 3,8 10 18г [Pope, 2002]. Однако К — Р-слой состоит в основном из сферул размером в десятки и сотни микрон [Smit, 1999], время пребывания которых в атмосфере не превышает нескольких часов или дней. Источником субмикронной пыли может быть конденсат испаренных веществ, небольшая часть расплава и твердых выбросов, а также более крупные высокоскоростные частицы, подвергшиеся абляции при возвращении в атмосферу. Но даже эта пыль не привела к глобальной и долгосрочной блокировке солнечного излучения [Toon, 1997].

По-видимому, дым, углекислый газ и аэрозоли серной кислоты играют более существенную роль в изменении оптических свойств атмосферы и температурного режима на поверхности. По разным оценкам [Ivanov et al., 1996; Pierazzo et al., 1998; Gupta et al., 2002] количество образовавшегося в результате удара углекислого газа (дегазация кальцита в результате ударного сжатия) колеблется в пределах от 0,35 10 15кг до 2,85 10 15кг, количество диоксида серы (дегазация ангидритов) — от 0,08 10 15кг до 1,1 10 15кг.

Такое заметное расхождение в оценках связано, во-первых, с противоречивыми данными по разложению карбонатов (экспериментальные данные дают критические давления в диапазоне 10–110 ГПа, скорость обратных реакций неизвестна) и, во-вторых, с неполнотой данных о структуре мишени в момент удара (толщина карбонатной платформы, ее пористость, соотношение между карбонатами и эвапоритами).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу