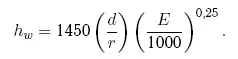

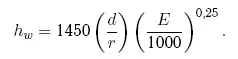

Средняя глубина океана d составляет 4–5 км. Если максимальная глубина кратера в воде становится сравнимой с этой величиной, то высота волны (в метрах) определяется по следующей эмпирической формуле:

В работе [Schmidt and Holsapple, 1982] на основании лабораторных экспериментов было установлено, что глубина кратера в воде примерно в 12 раз больше, чем диаметр ударяющего космического тела.

Помимо геометрической расходимости существует и дисперсия волн различных частот.

Цунами. Астероиды с размерами, заметно меньшими глубины океана, вызывают волны, которые можно назвать волнами в глубокой воде. Такие волны не представляют значительной опасности вплоть до больших расстояний от места удара. Если же волна попадает на мелководье, ее скорость уменьшается и ее фронт увеличивает свою крутизну — огромная волна цунами опрокидывается на побережье. Берега морей и океанов являются обычно областями с высокой плотностью населения и промышленности, что увеличивает опасность, исходящую от цунами. Такие низко лежащие площади, как территории Нидерландов и Дании, могут быть затоплены, а большие города и даже целые промышленные регионы, расположенные у берегов, могут быть погружены в воду (конечно, при падении очень больших тел).

Разрушительные последствия цунами хорошо известны по цунами, возникающим после землетрясений. Так, после Чилийского землетрясения 1910 г. волна прошла 17 000 км и вызвала в Японии цунами высотой 1–5 м. На расстоянии 10 500 км (на Гавайских островах) высота волны достигла 10 м. Еще более страшными были последствия события 26 декабря 2004 г., когда цунами было вызвано землетрясением магнитудой M ≈ 9 и привело к гибели более 300 000 человек, огромны были и материальные потери.

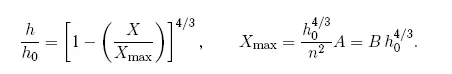

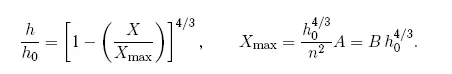

Набегание волны цунами на берег. Когда волна набегает на берег, максимальное расстояние, которое волна проходит в глубь суши (X max), определяется высотой волны у берега h 0, наклоном берега и шероховатостью прибрежной зоны, по которой движется волна. Высота волны на берегу h и расстояние в глубь берега X связаны соотношениями [Hills and Mader, 1995; Mader, 1988; 1991]

Здесь A и B — константы, а параметр n характеризует шероховатость прибрежной поверхности, причем n = 0,015 для плоской поверхности, покрытой грязью, и n = 0,070 для берега с деревьями, кустами и скалами. В среднем n ≈ 0,03. Константы определяются на основании наблюдений. Для n = 0,035 и h 0= 15 м оказывается X max= 1,8 км. Для h 0= 40 м имеем X max= 9 км, а для h 0= 200 м имеем X max= 80 км.

Эмпирические данные по набеганию волн на берег при землетрясении [Toon et al., 1994] показывают, что в прибрежных районах с наклоном берега 1: 40 высота волны на берегу в 10–20 раз больше, чем в глубоком океане. Широкий шельф или рифы могут уменьшить высоту набегающей волны в 2–3 раза.

Оценки параметров волн цунами при ударе каменного тела диаметром 300 м при скорости входа 20 км/с в океан на расстоянии 1900 км от берега США показали [Chesley and Ward, 2006], что выход волны цунами на берег подвергает риску жизни примерно 1 млн человек и вызывает разрушения инфраструктуры стоимостью более 100 млрд долларов. Недавно вопрос о набегании на берег волн цунами, вызванных ударами, рассматривался в работе [Melosh, 2003]. При этом использовались опубликованные данные наблюдений за волнами, вызванными ядерными взрывами.

По мнению Мелоша [Melosh, 2003] для волн, вызванных ударами сравнительно небольших тел, коэффициент усиления волны при выходе на берег намного меньше, чем значение 10–20, принятое в работе [Hills et al., 1994] и основанное на исторических данных по цунами, вызванных землетрясениями. Мелош также обращает внимание на то, что, согласно данным ядерных испытаний, опрокидывание сравнительно коротких волн до выхода на берег ограничивает набег волны (эффект Ван Дорна). Поэтому относительно короткие волны, вызванные ударом астероидов небольших размеров, а именно 100–1000 м, по мнению Мелоша [Melosh, 2003] не представляют столь большой опасности, как считалось ранее. Этот вопрос требует дополнительного анализа.

В работе [Korycansky and Lynett, 2005] проведены расчеты опрокидывания волн, вызванных ударами тел размером менее 1 км в глубокий океан, при их выходе на берег. При расчетах использовались типичные профили дна Тихоокеанского побережья Северной Америки и Мексиканского залива. Предварительные результаты расчетов состоят в том, что типичное расстояние от берега, где происходит опрокидывание волн начальной высотой 10 м, составляет 3–7 км, для волн высотой 100 м — 15–18 км от Тихоокеанского побережья. Для более плавного профиля дна у берега Мексиканского залива расстояние опрокидывания увеличивается до∼ 200 км. В расчетах учитывалось трение о дно, которое для плавного профиля дна вызывает достаточную диссипацию энергии, препятствующую опрокидыванию волн. Отмечено, что максимальный набег волны при реальных ударах должен сильно зависеть от формы волнового пакета. Такие детальные исследования еще предстоит провести.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу