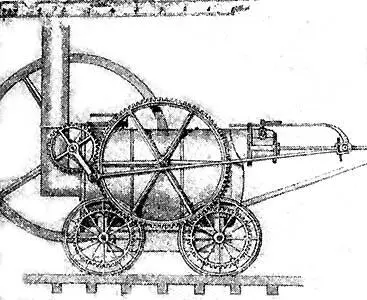

Изобретателем локомотива повышенного давления был Ричард Тревитик (1771-1833), гений, умерший в бедности. Стефенсоны в отличие от него оба жили и скончались в почете и богатстве. Первый локомотив с повышенным давлением (3,5 ат) Тревитик построил в 1804 году, второй - в 1805 году (рис. 55). Обе машины были удачными, но обе оказались заброшенными. Корень зла был один - рельсы.

Рис. 55. Локомотив Тревитика (1805 год).

Локомотивы были дороги как в постройке, так и в эксплуатации. Стоимость годовой эксплуатации паровоза, включая амортизацию и т.д., оценивалась почти в 400 фунтов стерлингов. Несмотря на большую разницу цен на сено и уголь, это, конечно, намного превышало стоимость содержания одной лошади, хотя стоимость одной “лошадиной силы” паровой машины была меньше цены на живую лошадь. Локомотив мог быть экономичным лишь тогда, когда он либо тянул свой груз быстрее, либо тянул больший груз. Но увеличить скорость мешали работавшие на тех же линиях лошади, поэтому машина должна была потащить больше вагонеток.

Как известно, получить достаточное сцепление между гладкими металлическими колесами и рельсами, необходимое для того, чтобы тянуть любой заданный груз, не так уж трудно. Для этого на ведущие колеса должен приходиться такой вес, который не позволит им буксовать. Но именно тут и заключалась трудность. Прочность тогдашних чугунных рельсов была небольшой - они надежно выдерживали лишь вес бывшей тогда в ходу трехтонной вагонетки. Паровоз, который сам весил три тонны, естественно, не мог потянуть тридцать вагонеток такого же веса. А более тяжелый паровоз не выдерживали рельсы, так что локомотивы Тревитика пришлось переделать для стационарного использования.

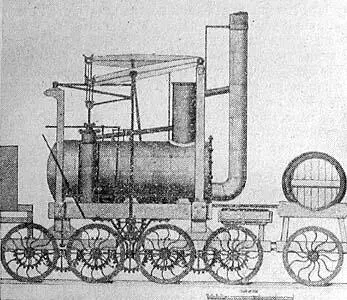

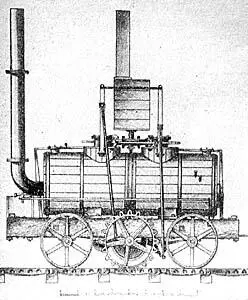

После этого в истории развития железных дорог начинается период поисков такого сцепления колес с полотном, которое не разрушало бы рельсы. Сложность в том, что первые машины не имели рессор - не было достаточно прочной пружинной стали. Следовательно каждый толчок давал перегрузку на рельсы. Паровозы строили с восемью ведущими колесами, так что нагрузка распределялась между ними (рис. 56). Одним из наиболее популярных решений той же задачи были литые рельсы с зубцами, которые сцеплялись с зубьями колес, как это делается на современных горных дорогах (рис. 57). Эти сооружения имели много недостатков и никогда не работали нормально.

Рис. 56. Локомотив, в котором нагрузка распределялась между восемью связанными между собой колесами. Амортизация обеспечивалась только гибкими спицами.

Рис. 57. Паровоз Бленкинсопа.

Джордж Стефенсон обошел отсутствие пружинной стали, снабдив свои машины “паровыми пружинами”: он подвесил оси на поршнях, плавающих в цилиндрах, заполненных острым паром - такая подвеска была очень похожа на подвеску, недавно примененную в автомобилях. Однако как только появились пружинные стали, Стефенсон отказался от таких подвесок из-за трудностей с уплотнением поршня.

В 1821 году Дж. Биркеншоу запатентовал метод получения рельсов двутаврового сечения путем прокатки пудлингового железа. Одним из первых эти рельсы применил Стефенсон, который занимался тогда строительством железнодорожной линии Стоктон-Дарлингтон. В паровозе Стефенсона “Ракета” (1829 год) паклевую набивку заменили поршневые кольца.

Стоимость тонны железных рельсов Биркеншоу была примерно вдвое выше стоимости чугунных. Однако эффективная стоимость на милю пути оказывалась пример- но такой же, потому что железные рельсы были прочнее, что позволяло делать их более легкими. Длина каждого рельса была 4,5 м. (Напомним, что длина кованых прутков, сделанных в Акрагасе в 470 году до н.э., была такой же.)

Некоторое время спустя в Америке ту же проблему решали уже иначе. Правда, американцы, по-видимому, вернулись к системе, использовавшейся на шотландских шахтных линиях что-нибудь в 1785 году. Так, на массивный деревянный рельс они укладывали сверху тонкую полоску сварочного железа. Пути получались довольно хорошими, но из-за того, что полосы железа крепились к дереву гвоздями и костылями, такие крепления, ослабевая, время от времени выходили из строя. В этом случае конец полосы под тяжестью вагонов нередко завивался вверх, пробивая при этом пол идущего над ним вагона (порой с роковыми последствиями для сидящих там пассажиров).

Читать дальше

![Генри Каттнер - Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/books/50568/genri-kattner-krestnyj-put-skvoz-veka-perekrest-thumb.webp)