В фазу бутонизации продолжается активный рост основных стеблей и боковых ответвлений, а вместе с ними увеличивается и количество листьев.

Фаза цветения наступает после распускания бутонов. Происходит опыление цветков и оплодотворение семяпочек. В фазу цветения перекрестноопыляющимся растениям необходимо обеспечить хорошие условия для работы пчел. Конечным этапом этой фазы является отмирание и опадение (или усыхание) лепестков.

Фаза роста плодов характеризуется усиленным разрастанием и увеличением в объеме оплодотворенных завязей. По мере роста плодов в них происходит формирование семян и накопление питательных веществ. К концу фазы плоды достигают максимальных размеров.

В фазе созревания плодов, как правило, плоды не увеличиваются в размерах. В них происходят глубокие физиологические процессы — переход питательных веществ в сложные формы и потеря влаги. Семена приобретают характерную окраску в достигают полной спелости.

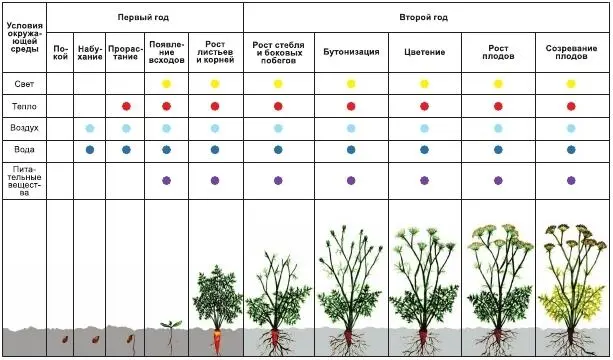

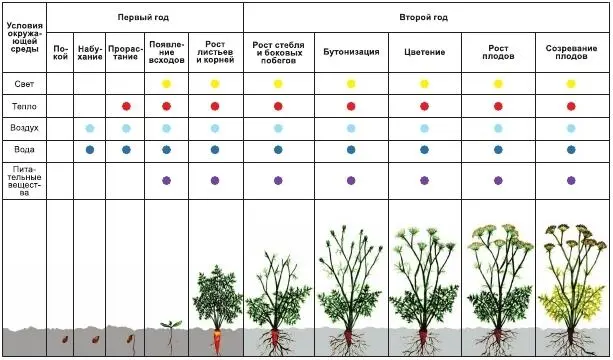

Прохождение фенологических фаз роста и развития у однолетних, двулетних и многолетних растений протекает по разному. Однолетние растения все десять фаз роста в развития проходят в течение одного года (см. вклейку, ил. 2). Двулетние овощные растения в первый год проходят первые пять фаз, т. е. у них происходит формирование продуктовых органов (овощей) корнеплодов, луковиц, клубней и т. д. После чего растения переходят в состояние покоя, и в таком виде они могут сохраняться при определенных условиях до будущего года. На второй год жизни растения проходят следующие пять фаз роста и развития (см. вклейку, ил. 3).

Ил.3. Фазы роста и развития двулетних овощных культур (на примере развития моркови)

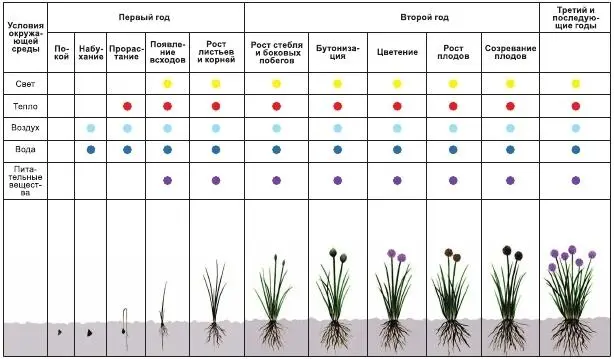

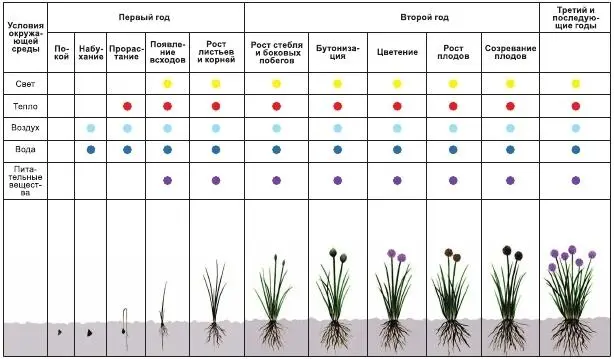

Многолетние овощные растения растут и развиваются, как и двулетние. Разница состоит в том, что после сформирования в первый год жизни органов запаса, например, корневищ, они могут возобновить свой рост в последующие годы (см. вклейку, ил. 4).

Ил.4. Фазы роста и развития многолетних овощных культур (на примере растения шнитт-лук)

Большая часть овощных растений размножается половым путем — семенами, носителями наследственных свойств и признаков организма. Для семенного размножения требуется сравнительно небольшое по массе количество семян. Он наиболее экономичный, отличается высоким коэффициентом размножения, более простой технологией выращивания, большей способностью растений приспосабливаться к условиям произрастания.

Вегетативное размножение применяют при полной или частичной потере способности культуры к семенному размножению (например, чеснок, многоярусный лук, лук шалот, хрен) и в том случае, когда при вегетативном размножении получают более высокий урожай, чем при семенном (картофель, многолетние луки), или при необходимости получения урожая в более ранние сроки. Этот способ используют также в селекционно-семеноводческой работе и при новых методах развития биотехнологии — тканевой культуре, при производстве из меристемы безвирусного материала. Прививку применяют как агроприем для повышения устойчивости размножаемых видов растений к условиям внешней среды, болезням и вредителям (например, прививая растения огурца, дыни, арбуза на тыкву).

При вегетативном размножении потомство формируется из корневищ, побегов и других вегетативных органов материнских растений. Вновь образованные из них растения сохраняют в чистоте сортовые особенности материнских особей, что имеет большое значение для гетерозиготных культур (ревень, картофель), которые при семенном размножении генетически расщепляются и теряют свои сортовые признаки.

Использование вегетативного размножения связано с большими затратами средств и труда на выращивание посадочного материала и его высадку, а также с большой опасностью передачи биологического вырождения и болезней.

Кроме общеизвестных способов вегетативного размножения клубнями и луковицами, применяют и другие — деление куста (артишок, мята, ревень, эстрагон), черенкование (томат, мята, эстрагон), прививку и другие способы.

Периодичность роста овощных растений. В процессе эволюции растения выработали особенность переходить от состояния активного роста к состоянию замедленной жизнедеятельности, которое называют покоем. Способность переходить в состояние покоя является результатом приспособления растений к постоянно повторяющейся смене теплой летней погоды суровыми зимами. Растения, находящиеся в состоянии покоя, способны противостоять низким температурам и другим неблагоприятным условиям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу