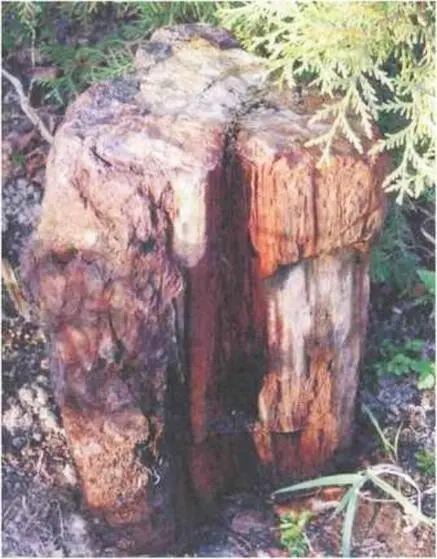

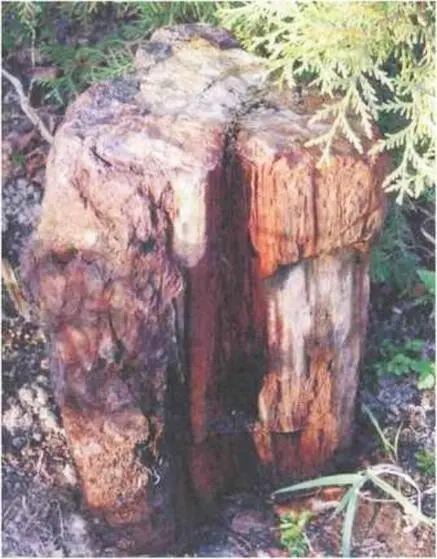

Фото 18. Окаменевший ствол хвойного дерева. Кайнозой.

Вот, собственно, и все виды «документов», по которым палеоботанику нужно восстановить облик растения, показать, где оно росло, каков был в то время и в том месте климат. Лишь по остаткам на камне можно определить, как растения менялись, как новые виды приходили на смену старым, чем растения одной области отличались от другой.

И всё бы ничего, если бы нас не поджидали ещё три серьёзные трудности. Дело в том, что растения редко попадают в захоронения, а значит, редко сохраняются для нас в ископаемом виде. Природа вообще неплохая хозяйка и не разбрасывается так просто органическим веществом. Все умершие организмы, как правило, поедаются и перерабатываются другими существами. Опавшие листья, ветки, стволы деревьев, не проросшие семена — всё это перегнивает, поедается червями, насекомыми и их личинками, разрушается и усваивается грибами. Практически единственный шанс для растения попасть в виде окаменелости на стол учёного — упасть в воду. Здесь, без доступа кислорода, погрузившись в ил, лист имеет шанс вновь увидеть солнечный свет через миллионы лет. Я пишу здесь «практически» потому, что есть и другие возможности для растения «сохраниться в веках». Например, лес у подножия горы может быть засыпан вулканическим пеплом после извержения или песком во время обвала. Но такие местонахождения ископаемых растений настолько редки, что по всему миру их можно пересчитать по пальцам.

Поэтому надо признать, что остатки, по которым палеоботаники открывают историю растительного мира, принадлежат растениям, которые росли рядом с водоёмами. Растений древних возвышенностей и пустынных мест мы не знаем. Лишь их пыльца или крылатые семена порой долетали до болот, озёр и морских заливов, на дне которых и накапливались. Но по одной лишь пыльце или по отдельному семечку мало что можно сказать о материнском растении.

Вторая проблема заключается в том, что растение никогда не попадает в захоронение целиком, а лишь в «разобранном» виде. На камнях мы находим отдельный лист (как правило, даже не целый, а обрывок), изолированное семя, кусочек какой-то ветки без листьев, обрывок подземного побега или вообще что-то непонятное и непохожее на то, что мы знаем по современным, окружающим нас растениям. Палеоботаник в большинстве случаев даже не знает, одному или разным растениям принадлежат эти разрозненные ветки, семена, шишки и листья. Только если мы находим какие-то органы в прикреплении друг к другу, мы можем сказать уверенно, что это части одного растения. Но такие находки относительно редки. Поэтому учёные вынуждены давать разные родовые названия для каждого из частей растения. Например, уже упоминавшееся растение с листьями рода Rufloria , имело мужские шишки рода Cladostrobus, женские шишки рода Vojnovskia , а более мелкие, чешуевидные листья — Nephropsis. А названия для всего растения целиком, «в сборе», просто нет. Можно называть его «растение с листьями руфлория», а можно — «растение с шишками войновския». То же самое и с более известными растениями, такими, как кордаиты (ведь род Cordaites был предложен лишь для листьев) и такими, как всем известные каменноугольные плауновидные лепидодендроны (род Lepidodendron — род для обозначения отпечатков стволов с характерным, «чешуеподобным» рисунком коры).

Работу палеоботаника по этим причинам С. В. Мейен сравнивал с работой криминалиста — надо собрать «улики», то есть разрозненные остатки растений, и сложить из них, как из рассыпавшейся мозаики, общий облик растения, восстановить условия, в которых развивалось растение, определить его родственников. С этой задачей нельзя справиться, в свою очередь, без знания современных растений, с которыми можно провести какие-то аналогии. Но делать это нужно крайне осторожно, так как в прошлом существовали растения, совершенно непохожие на нынешние.

Третья проблема широко известна и давно освещена в различной литературе, как в научной, так и в популярной. Это проблема пресловутой «неполноты палеонтологической летописи», на которую ссылался ещё Чарльз Дарвин. Говоря проще, это означает, что мы знаем лишь небольшую часть от общего количества видов живых существ, когда-то обитавших на Земле. Если выразить это в числах, выглядит очень удручающе. Так, в учебнике «Эволюционное учение» А. В. Яблоков и А. Г. Юсуфов пишут о том, что нам известно только 3 % от предполагаемого количества видов аммонитов, обитавших на Земле в юрском периоде. А ведь эти головоногие моллюски, родственники современных осьминогов, имели толстую и прочную раковину, которая была способна прекрасно сохраняться в осадочных породах. Что уж говорить об организмах мягкотелых, без скелетных элементов! По самым же пессимистическим данным, которые можно найти в литературе, получается, что нам известно лишь 0,15 % от общего числа видов живших когда-либо животных и растений. То есть из каждых десяти тысяч видов, мы что-то знаем лишь о пятнадцати. На эти цифры часто ссылаются люди, считающие, что невозможно делать какие-либо выводы на базе таких «незначительных» знаний. Это мнение не совсем верно: ведь эти проценты — лишь общий усреднённый показатель, что-то вроде «средней температуры по больнице», а сообщества, населявшие многие конкретные географические области в определённое время, весьма хорошо изучены. Настолько хорошо, что для них возможно реконструировать пищевые цепи (кто кого ел), климат, характерные ландшафты. Да и подсчёт этих самых процентов сам по себе не вызывает особого доверия. Действительно, а исходя из каких соображений, подсчитано общее количество видов, живших на Земле?

Читать дальше

![Николай Васильев - Параллельный мир [СИ]](/books/430125/nikolaj-vasilev-parallelnyj-mir-si-thumb.webp)