Во Христе Иисусе, с Его пришествием в мир, человеку стала доступной полнота боговедения. «Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца моего», – говорит Спаситель Своим ученикам (Ин. 15, 15). В этих словах выразилась нежная и бесконечно доверительная любовь Христа к человеку. Полнота и искренность божественной любви, как и всякой любви вообще, необходимо предполагает и полноту самоотдачи. Истинная любовь без остатка сообщает себя объекту своей любви. В противном случае она перестает быть любовью. «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). Можно ли после этих слов Христа настаивать на воспитательном характере Евангелия? Не погрешим ли мы в этом случае против безграничности божественной любви? Не умалим ли ее дара, уникального в истории человечества?

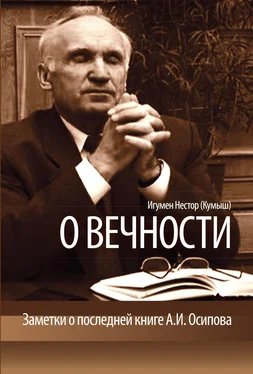

Возникает и другой вопрос: почему Осипов с самого начала выделяет именно воспитательный аспект евангельского учения? Ответ на этот вопрос содержится в дальнейшем ходе рассуждений популярного профессора. Из них мы узнаем, что начальный тезис о воспитательном значении Благовестил Христова необходим ему в рабочем порядке: он позволяет Осипову отвергать правдивость евангельских слов о вечном характере гееннских мучений. Он пишет: «…уста многих Святых Отцов повторяют слова Евангелия: да, для праведных будет Царство вечной радости, а нераскаянные пойдут в муку вечную…Хотя совершенно ясно, что Любовь не может совершить подобного, что здесь что-то не то» [3] Там же. С. 96.

. В этом месте нельзя не остановиться, чтобы не спросить нашего уважаемого богослова: «Вы и в самом деле полагаете, Алексей Ильич, что в Евангелии и у святых отцов “что-то не то”? Не вкралась ли в издание опечатка? Вы и вправду так думаете? Не страшно ли Вам произносить такие слова? Вам ли напоминать о том, что с такими воззрениями рукой подать до позиции Льва Толстого. Он ведь начал с тех же сомнений (“в Евангелии что-то не то”), а закончил свою жизнь, как известно, отлучением от Церкви. Не самое ли время, Алексей Ильич, остановиться у этой опасной черты, обратиться к самому себе и спросить: “Может, это в моих рассуждениях «что-то не то»? Может, это мой ум, лишившись благоговения перед тайной Божией, утративши спасительный страх Божий, осмелился дерзко посягнуть на святыню Евангелия?” Почему бы Вам всерьез не задуматься о том, сколь велика ответственность публичных высказываний подобного рода, помещаемых в печатных изданиях, тиражируемых на всю Церковь?

Мысль о конечности, временности гееннских мучений Осипов начинает разворачивать издалека, с двух цитат из книги прей. Исаака Сирина “О Божественных тайнах и о духовной жизни”, изданной в 1998-м году. О сомнительности этого недавно открытого текста, совершенно неизвестного древности, о том, что это не творение прп. Исаака Сирина, а, скорее всего, несторианский труд псевдо-Исаака, уже достаточно было сказано богословами. (См., например, труд протопресвитера Иоанна Фотопулоса “Прп. Исаак Сирин на прицеле экуменизма”.) Св. Гора Афон не приняла этой книги и направила протест издательству, выпустившему ее в свет. Но допустим, что Осипов не знал всего этого, был введен в заблуждение и опирался на это по неведению. Обратимся к самим цитатам.

“Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Его, мирится Он с ними (грешниками) здесь с тем, чтобы безжалостно мучить их там – такой человек думает невыразимо хульно о Боге…” [4] Там же. С. 96–97.

Поистине справедливая мысль. Только не в смысле апологии временного характера геенны, а совершенно в ином – противоположном – аспекте. Разве может Бог мириться с грешниками? Разве не влечет Он их всеми возможными средствами к покаянию, к оставлению ими своего греха? Вложив в человеческую душу совесть, милостивый Бог одним этим актом постоянно склоняет человеческую волю к добру. Даже самый законченный злодей не в состоянии до конца освободиться от тихих, безгласных и мучительных укоров совести. И если человек серьезно полагает, что Бог способен “мириться с грешниками”, то он и в самом деле думает о Нем невыразимо хульно.

Вторая цитата из сомнительного сочинения при. Исаака, приводимая Осиповым, претендует на несравненно большую богословскую глубину. “Не для того милосердный Владыка, – цитирует Осипов, – сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби – тех, о ком Он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых Он все-таки сотворил” [5] Там же. С. 97.

. Но глубина и оригинальность этой мысли только кажущаяся, Логические построения подобного рода давно отвергнуты святыми отцами Церкви. В ответ на сей силлогизм они утверждают, что если бы Бог удерживал Себя от сотворения тех, кто в будущем изберет зло, то в таком случае Он был бы побежден этим злом, был бы принуждаем злой человеческой волей отказаться от сотворения свободной и самоопределяемой личности. Эта мысль принадлежит при. Иоанну Дамаскину. 21-я глава 4-й книги “Точного изложения православной веры” носит название: “Зачем Бог, зная наперед, сотворил имеющих грешить и не раскаяваться?” В этой главе он, в частности, пишет: “Если же имевшим существовать в будущем по причине благости Божией то обстоятельство, что они имели оказаться злыми по своему собственному произволению, попрепятствовало бы, чтоб они произошли, то зло побеждало бы благость Божию” [6] Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. М. 1998. С. 326.

.

Читать дальше

![Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/387936/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha-thumb.webp)