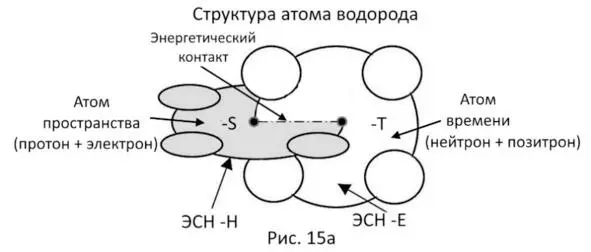

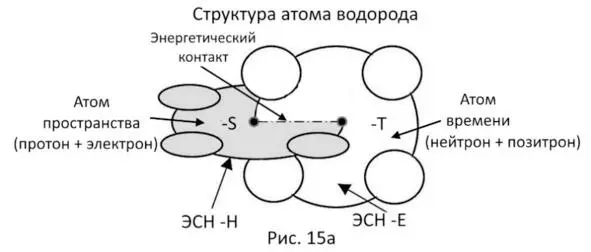

Итак, сначала нам необходимо вспомнить, как устроен атом водорода. Только мы его опишем немного не так, как его описывает наша наука. Мы его описание представим как описание двойной ЭСН [3], то есть атом водорода включает в свой состав две разнополярных ЭСН: ЭСН-Н пространства, как атом пространства (электрон и протон) и ЭСН-Е времени, как атом времени (нейтрон и …). Получается, что атом водорода имеет в своём составе два плоскостных атома: атом пространства и атом времени. Они располагаются между собой взаимно-перпендикулярно. Давайте это схематично покажем на рисунке 15а.

На рисунке 15а показаны две ЭСН, пространства -S и времени -Т, взаимодействующие между собой. Именно они образуют полную структуру атома водорода. Давайте эти ЭСН исследуем более серьёзно, как это уже сделано ранее [3]. Нам остаётся только повторить это описание.

Итак, ЭСН-Н даёт нам пространственную часть атома водорода. Она состоит из трёх кварков протона и одного электрона. Тогда мы получаем полную структуру ЭСН-Н пространства, состоящую из четырёх малых кругов, которые, как раз, и дают нам эти четыре элемента атома водорода: три кварка протона и один электрон. А вот со второй ЭСН-Е времени у нас это немного не получается.

Дело в том, что в атоме водорода остался только один нейтрон, который состоит из трёх кварков (три малых круга ЭСН-Е). Одного кварка, как электрона в атоме пространства, нам здесь явно не хватает. Но мы не станем надеяться на науку и сами добавим в эту ЭСН-Е позитрон, зеркальный электрону. Теперь эта ЭСН-Е будет полностью зеркальной и тождественной по своей структуре пространственной ЭСН-Н. На их зеркальном тождестве мы и основываем обязательное присутствие позитрона в атоме водорода.

Дело в том, что позитрон, как быстро двигающаяся частица времени, вполне может быть не замечена нашими пространственными приборами. Мы понадеемся на это и введём её в состав ЭСН-Е времени, чтобы она стала полностью зеркальной ЭСН-Н пространству. Тогда у нас тут же всё встаёт на свои места, и мы тут же получаем вторую ЭСН-Е с четырьмя элементами (малыми кругами): три кварка нейтрона и один позитрон. На рисунке 15 а мы показали их взаимодействие друг с другом.

Когда температура среды уменьшается, то это взаимодействие становиться ещё более полным. Мы не станем здесь разбирать уровень структур этого атома и его структурную геометрию. Он явно должен, структурно, опережать эволюцию самого цикла Трета-Юги типического мира Растений. Нам ничего не остаётся, как принять такой процесс формирования самого первого атома водорода. Возникает вопрос, а как же тогда образуется, например, атом гелия?

Атом гелия включает в себе уже четыре ЭСН. Если рисунок 15а удвоить, то мы получим атом гелия. Это говорит нам о том, что два атома водорода вполне могут, при большем сжатии, дать один атом гелия. Только для этого ещё более нужно понизить температуру среды и ещё плотнее сжать частицы вторичной Материи между собой. Тогда он сможет здесь образоваться. Чтобы получить следующий элемент таблицы нужно добавить ещё один такой рисунок 15а и т. д. Получается, что атом водорода будет являться основной частицей вторичной Материи уровня структуры а 2.

Давайте пока на этом остановимся. Мы уже вплотную подошли к окончанию цикла Трета-Юги. Он позволил нам получить в своих структурах второе измерение разума и структур вторичной Материи а 2, сделав их плоскостными и вращающимися вокруг своей оси.

Окончание цикла Трета-Юга

Наконец-то мы добрались до окончания цикла Трета-Юги. «Вытягивается» в плоскостной диск весь типический мир Минералов, постепенно поглощаясь плоскостным типическим миром Растений. Линейная структура первичной Материи старого мира времени а 0-а 1преобразуется в плоскостную, пространственную, вторичную Материю нового мира Растений а 0-а 1-а 2. Она становится двойной: газообразной а 2и плазменно-минеральной а 0-а 1.

Если внимательно посмотреть на рисунок 14, то можно увидеть, что только край диска плазменной планеты близок к области первичной Материи, ещё не вошедшую в него. Получается, что он значительно более разогревается, чем внутренний центр дискообразной планеты. Плазма а 0, скорее всего, будет существовать только снаружи дискообразной планеты, минералы а 1окажутся на её внутренней стороне, а газообразная среда а 2образуется уже внутри неё, формируя «небо», где температура среды явно должна быть ещё ниже. Тогда планета у нас как бы получается «вогнутая» с небесами внутри неё. Жизнь плоскостных существ здесь проходит не снаружи, а внутри планеты. Мы пока оставим этот вывод и посмотрим на то, как «вогнутая» планета превратится далее в «выпуклую», ведь мы сегодня имеем её таковой.

Читать дальше

![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)