Отметим, что в оригинальном еврейском тексте первого стиха употреблены два разных наименования: «Сказал Господь (יהוה Yahwē) Господу моему (לאדני la-’Ǎḏōnī)». В греческом переводе семидесяти толковников оба имени переводятся как «Господь» (κύριος). И это не случайно, потому что оба еврейских термина употребляются для обозначения Бога.

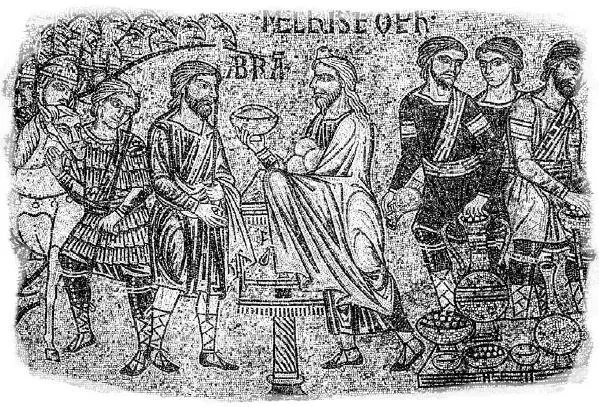

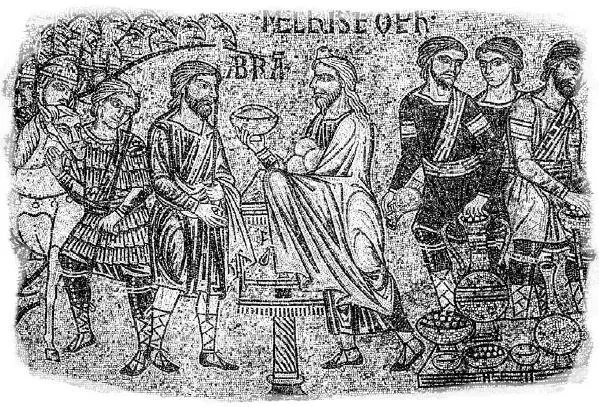

В дальнейших стихах псалма Мессия предстает не столько как царь, сколько как священник, причем священник не в обычном смысле потомственного священства из колена Левиина, а по образу Мелхиседека, царя Салимского, о котором в книге Бытия говорится, что он вышел навстречу Аврааму, вынес хлеб и вино и благословил его (Быт. 14:18). Таинственная фигура царя, который был одновременно «священником Бога Всевышнего», привлекла внимание христиан первого поколения, увидевших в ней прообраз Иисуса – Царя и Первосвященника в одном лице. Наиболее полно эта тема раскрыта в Послании к Евреям:

…Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя (Пс. 2:7) ; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека (Пс. 109:4) . Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека (Евр. 5:5-10).

Иисус в разговоре со Своими оппонентами не упоминает о Мелхиседеке, однако процитированный им первый стих псалма должен был вызвать в их памяти все содержание псалма, в котором Мессия предстает не просто как земной царь, а как Господь. Одно это должно указывать на то, что Мессия не может быть обычным смертным человеком.

Мелхиседек благословляет Авраама . Мозаика. XIII в.

Такова логика речи Иисуса. Мы не знаем, насколько эта логика оказалась убедительной для Его собеседников. Книжники, против которых была направлена речь, вряд ли изменили свое представление о Мессии. Простой народ, даже если слушал Иисуса «с услаждением», вряд ли мог благодаря толкованию одной цитаты из псалма поверить в то, что Мессия должен быть Богочеловеком.

Впрочем, весьма вероятно, что синоптики приводят лишь небольшую часть значительно более продолжительной беседы, в которой Иисус мог приводить и другие аргументы и цитаты, доказывая, что Мессия – не просто царь из рода Давидова, а Сын Божий, посланный в мир Отцом. Такого рода беседы сохранило для нас Евангелие от Иоанна: в них Иисус неоднократно Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу (Ин. 5:18). Эти беседы вызывали негодование фарисеев, а в народе порождали острые споры. В одном из таких споров затрагивалась тема происхождения Мессии из рода Давидова:

Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о Нем распря в народе (Ин. 7:40–43).

Все собеседники Иисуса знали о том, что Он происходит из Галилеи, но не все знали, что Он потомок Давида. Сам Он, насколько можно судить по четырем Евангелиям, никогда не говорил о Себе как о потомке Давида. В то же время, когда Его называли сыном Давидовым – а это происходило регулярно (Мф. 9:27; 15:22; 20:30–31; 21:9, 15; Мк. 10:47; Лк. 18:38), -

Он ни разу не возразил и не сказал, что Он не сын Давидов.

Царь Давид . Икона. XIX в.

Можно ли предположить, что рассматриваемый нами случай – исключение из этого правила? Можно ли толковать слова Иисуса в том смысле, что под конец Своей земной миссии Он решил заявить, что не происходит из рода Давидова? Древние толкователи дают однозначно отрицательный ответ:

Этим Он не отвергает того, что Он есть Сын Давидов, – нет… но только исправляет мнение фарисеев. Поэтому слова Его: как же Он Сын ему? – имеют такое значение: «Он – Сын Давидов, но не в том смысле, как вы понимаете». Они говорили, что Христос есть только Сын Давидов, а не Господь. Итак, Он сначала приводит свидетельство пророка, а потом уже исправляет их мнение со всей кротостью, говоря: «если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?» [79] Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-евангелиста. 71, 2 (PG 58, 663–664). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 2. С. 722.

Читать дальше