В Евангелии от Матфея частью диалога с первосвященниками и старейшинами является притча о двух сыновьях. Ее сюжет прост: у одного отца было два сына; обоим отец повелел пойти поработать в своем винограднике; первый ответил отказом, но после, раскаявшись, пошел; второй ответил согласием, но в итоге не пошел. Который из двух исполнил волю отца? – спрашивает Иисус. Ему отвечают: первый (Мф. 21:28–31). Толкованием притчи и одновременно продолжением диалога о природе Иоаннова крещения становятся слова Иисуса, обращенные к первосвященникам и старейшинам: Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему (Мф. 21:31–32).

Иисус последователен в Своих обвинениях. Он показывает, что на пути человека к Богу важна не исходная позиция, а то, как человек откликается на призыв к покаянию. Мытари и блудницы – самые презираемые члены общества. Привести их в пример первосвященникам и старейшинам – значит нанести последним смертельное оскорбление. Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33–44), в которой собеседники узнают себя, довершает дело. Итог собеседования вполне закономерен: И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка (Мф. 21:45–46).

Критическая масса сказанного Иисусом в адрес первосвященников и старейшин давно уже превысила в их глазах допустимый уровень. Они готовы перейти к решительным действиям, и только почитание народом Иисуса сдерживает их. Впрочем, вскоре это препятствие отпадет: «Людская толпа подвижна, и воля толпы неустойчива, и разные водные течения и ветры увлекают ее. Сейчас они почитают пророком Того, о Ком позже станут говорить: распни Его» [54] Иероним. Комментарий на Евангелие от Матфея. 3, 21,46 (CCSL 77, 199). Рус. пер.: Библейские комментарии отцов Церкви. Новый Завет. Т. 1б. С. 178.

.

В следующем сюжете на сцену вместе с фарисеями выходят иродиане, под которыми, как правило, понимают служителей двора Ирода Антипы [55] Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. III. P. 562.

. В Евангелии от Матфея сцена следует за притчей о брачном пире (Мф. 22:1-14). Инициаторами диалога являются фарисеи:

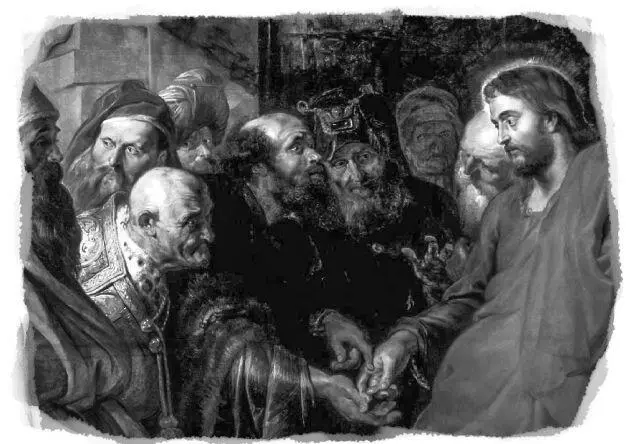

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо; итак, скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли (Мф. 22:15–22).

Марк начинает рассказ со слов: И посылают к Нему некоторых фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Далее его версия (Мк. 12:13–17) отличается от версии Матфея лишь некоторыми терминами. Глагол «посылают» относится к первосвященникам, книжникам и старейшинам, упомянутым ранее (Мк. 11:27).

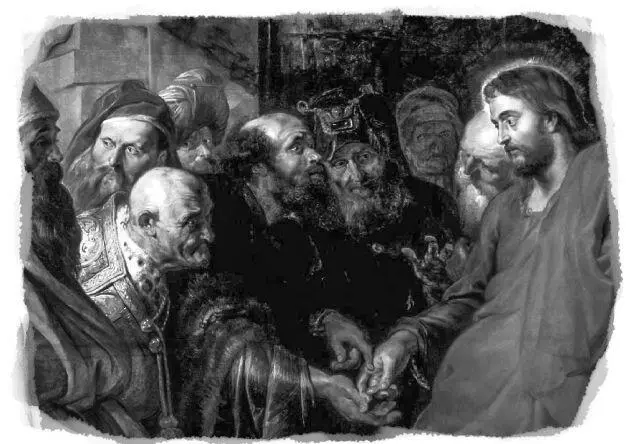

Динарий кесарю . Питер Рубенс. 1612 г.

У Луки инициаторами диалога являются первосвященники и книжники. Они, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. Версия Луки текстуально почти идентична версии Марка, за исключением концовки: И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали (Лк. 20:20–26).

Чтобы понять смысл заданного вопроса, мы должны вспомнить, что во времена Ирода Великого, правившего всем Израильским царством от имени римлян, налоги сдавались в его казну, а он, в свою очередь, выплачивал дань римлянам. В общей сложности он собирал около 5,4 миллиона динариев в год. После его смерти в 4 году до Р. Х. царство было разделено; соответствующим образом были разделены налоговые обязательства: правитель Иудеи Архелай получал около 3,6 миллиона, правитель Галилеи и Переи Ирод Антипа – около 1,2 миллиона, Филипп, управлявший Итуреей и Трахонитской страной, – около 600 тысяч [56] Storkey A. Jesus and Politics. P. 212.

. После отставки Архелая Иудея оказалась под прямым правлением римлян и налоги в пользу императора собирались через мытарей – евреев, нанимавшихся на службу к римским оккупантам.

Читать дальше