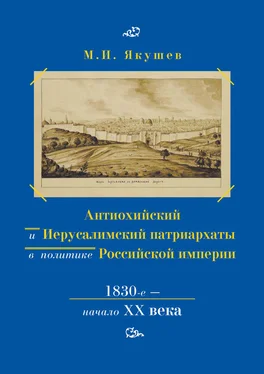

В первой половине XIX века взаимоотношения «первого среди равных» и остальных патриархов Востока мало чем отличались от взаимоотношений Константинопольского патриарха со своими епархиальными архиереями. По диптиху следующим за рум миллет баши значился патриарх Александрийский и всея Африки 36, за ним патриарх Антиохийский и всего Востока, а затем патриарх Иерусалимский и всея Палестины.

Следует иметь в виду, что наименования церквей, фигурировавшие в титулатуре патриархов, носили в основном символический, или титулярный, характер. Так, Александрийский патриарх еще в X веке оставил древнюю столицу Египта и перебрался в новую – Каир, а затем и вовсе переехал в Константинополь 37. В османской столице патриарх мог проживать по благословению рум миллет баши, ходатайствовавшего за своего собрата перед Портой.

В результате разрушения Антиохии в 1268 г. её патриархи после длительных скитаний по Малой Азии избрали в 1342 г. город Дамаск для постоянного местопребывания своей кафедры.

С гораздо большим правом носил древнее наименование патриарх Иерусалимский и всея Палестины, который, однако, в течение двух с половиной веков предпочитал в качестве штаб-квартиры не Святой Град, а османскую столицу и даже столицы Дунайских княжеств.

Два восточно-православных патриархата рум миллети – Антиохийский и Иерусалимский – распространяли свою юрисдикцию в основном на территории Билад аш-Шама. Географическая близость двух диоцезов во многом определяла общность их исторических судеб.

Большая часть границ обоих патриархатов была смежной и без четкой демаркации, что вызывало «пограничные» споры между ними в период напряженности отношений в конце XIX – начале XX века. Кроме того, греческие иерархи по «благословению» Константинополя могли переводиться из одного патриархата в другой для занятия освободившихся патриарших или архиерейских кафедр. Зачастую Антиохийская и Иерусалимская церкви, как и их Константинопольская «сестра», служили своеобразной «кузницей кадров» для других патриархатов Восточноправославной церкви.

Антиохийский патриархат

Антиохия, или Антакия, называлась «вратами христианства», через которые, по словам К.М. Базили, проникали лучи веры (559, ч. 2, с. 176). Именно в Антиохии последователи Иисуса Христа впервые стали называть себя христианами (Книга Деяния апостолов [11:26]).

В XVI–XVII веках во главе Антиохийского патриархата стояли местные патриархи-арабы. Со второй половины XVII столетия Антиохийская церковь 38постепенно стала утрачивать свою самостоятельность в результате вмешательства константинопольских фанариотов в ее внутренние дела. Со второй половины XVIII до середины XIX века автокефальная Антиохийская церковь находилась под заметным влиянием Константинопольского патриарха и Фанара. С 1850 г. до конца XIX столетия Антиохийский патриархат попал в зависимость от Иерусалимских патриархов, которые присвоили себе право подбирать кандидатов на Антиохийскую патриаршую кафедру и постоянно вмешивались в ход патриарших выборов (931, т. 3, с. 202; 123, л. 160-165об; 523, л. 189-193об). Установившаяся с XVIII века в Антиохийском патриархате греческая ксенократия в лице константинопольских фанариотов, а затем сменивших их в 1850 г. иерусалимских святогробцев негативным образом воздействовала на экономическое и морально-духовное состояние патриархии.

Во главе Антиохийской церкви стоял патриарх (араб, ба́трак , мн. ч. бата́рика ), отвечавший перед рум миллет баши и Портой за свою общину (миллат Лнтакия) как часть рум миллети 39. Этот первоиерарх являлся единовластным владыкой в своем патриархате. В управлении патриархатом он опирался на священный Синод, который в исследуемый период имел номинальное значение. Его члены, епископы (все в должности митрополитов), в отличие от иерусалимского Синода, проживали не в патриаршей Дамасской епархии, а на своих митрополичьих кафедрах. Таким образом, патриарху Антиохийскому приходилось оперативно решать насущные вопросы без регулярных консультаций с митрополитами (араб, мутра́н , мн. ч. мата́рина) – членами Синода. В антиохийский Синод наряду с греками входили и арабы. Как пишет Базили, старшинства между митрополитами нет: «при соборе нескольких митрополитов старшинство принадлежит летам или заслугам и личным достоинствам» (561, с. 443).

В отличие от рум миллет байта, а также проживавших в Константинополе Иерусалимских и Александрийских патриархов, предстоятели Антиохийского патриаршего престола постоянно пребывали на своей кафедре в Дамаске. Антиохийский первоиерарх избирался на патриарший престол пожизненно. По замечанию К.М. Базили, «смена патриарха – дело неслыханное в Антиохийской церкви» (559, ч. 2, с. 180).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)