Здесь можно сказать несколько слов о порядке наследования в Ассирии. Хотя царский сан обычно считался передаваемым по наследству, он необязательно переходил к самому старшему сыну. Асархаддон, например, особенно подчеркивал, что он был избран наследником, несмотря на то что был младшим сыном:

«Среди моих старших братьев я был самым младшим. По велению Ашшура… [и других богов] мой отец… торжественно назначил меня при всех собравшихся братьях, [сказав] так: «Этот сын – мой преемник». Когда он спросил [богов] Шамаша и Адада посредством гадания на печени, они ответили ему ясно: «Да!», сказав так: «Он твой преемник». Поэтому он оказал дань уважения их священным словам и собрал народ Ассирии, всех малых и великих, и моих братьев, семя дома моего отца, и заставил их дать торжественную клятву перед Ашшуром… [и другими богами] Ассирии, которые обитают на небе и на земле, чтобы они защитили мое право преемника».

Восхождение на престол царя, если оно было одобрено богами, сопровождалось различными благоприятными знамениями. Асархаддон утверждал, что, когда он всходил на трон (подавив попытку узурпации власти), «дул южный ветер, дыхание бога Эа, чье дуновение благоприятно для осуществления царской власти; благоприятные знаки появлялись на небесах и на земле».

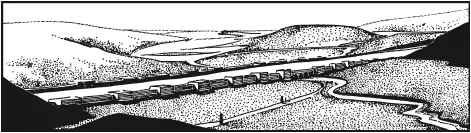

Рис. 15. Джерванский акведук

Сын, которому Асархаддон завещал Ассирию и основную часть империи, был Ашшурбанапал. Этот царь очень гордился своей грамотностью и говорит нам: «Я постиг мудрость Набу [бог писцов] и все искусство писца лучше всех знатоков». Некоторые ассириологи, трепетно относясь к изучению клинописи, считают такое хвастовство простой самоуверенностью ассирийского монарха, но у нас нет реальных доказательств, дающих нам право отмахнуться от заявления Ашшурбанапала. Безусловно, он серьезно интересовался клинописной литературой, так как не кто иной, как он, в основном и собрал одну из огромных библиотек Ниневии, те самые тысячи табличек из Куюнджика.

Гражданская война между Ашшурбанапалом и его братом, который правил в Вавилоне, без сомнения, серьезно ослабила империю. Тем не менее, когда Ашшурбанапал, наконец, в 648 г. до н. э. захватил Вавилон, его положение внешне казалось таким же прочным, как и всегда, так что между этим и 639 г. до н. э. он сумел предпринять ряд военных походов на царство Элам. Однако на мировой арене появились новые движущие силы. В Иране, к северу от Элама, мидяне, группа сильных иранских племен (ветвь индоевропейской расы), которые переселились в этот регион около 900 г. до н. э., постепенно становились силой, с которой следовало считаться. Уже во времена Асархаддона они играли достаточно важную роль, чтобы этот царь связал их договором об оказании после его смерти поддержки его распоряжениям относительно престолонаследия, и к 650 г. до н. э. они сплотились в могущественное царство, которое могло и в конечном счете сумело-таки успешно противостоять Ассирии. К северу от Ассирии новые орды из Центральной Азии, глубоко проникшие в Малую Азию, одолели царство Урарту. И хотя Ашшурбанапалу удалось на какое-то время использовать их в своих собственных интересах (он настроил их против одного царя на побережье Малой Азии, который поддерживал движение за независимость в Египте), прошло не так уж много времени, прежде чем какая-то часть этих орд обернулась против самой Ассирии.

Нам мало что известно о правлении Ашшурбанапа-ла после 639 г. до н. э., за исключением того, что ситуация для Ассирии становилась все более серьезной. Когда в 626 г. Ашшурбанапал умер, место на троне этой страны занял некий Набопаласар, опиравшийся на поддержку халдеев в Вавилонии, хотя преемники Ашшур-банапала, Ашшур-этель-илани и Син-шаришкун, видимо, частично сохранили власть в некоторых уголках южного царства. Но Набопаласар заключил союз с мидянами, и его окончательный успех в Ассирии был почти неизбежен.

В самом конце Ассирия нашла неожиданного союзника в Египте, державе, которая не могла благосклонно взирать на возможную передачу торговых путей Ближнего Востока, которые до сих пор контролировала Ассирия, на милость таких непредсказуемых людей, этих выскочек мидян и халдеев. Поддержка Египта, однако, пришла слишком поздно, чтобы восстановить старый порядок, и в 612 г. до н. э. Ниневия пала. Остатки ассирийской армии вместе с ее египетскими союзниками оказали последнее сопротивление в Кархемише в 605 г. до н. э., но лишь встретили свое поражение. Ассирийскую державу ждал неизбежный конец.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу